–Э–∞—И–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ—П—П –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є. –Ґ—Л—Б—П—З–∞ –ї–µ—В вАУ –Є –≤—Б–µ!

–£—З—В–Є—В–µ, –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Љ –Њ–љ–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–µ—В—Б—П, вАУ —Н—В–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ –љ–∞—Г–Ї–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–і—Л–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –µ–µ –Ї–∞–Ї —Е–Њ—З–µ—В. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г —Н—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ? –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –ї—О–±–Њ–є —Д–∞–Ї—В –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ —Г–≥–Њ–і—Г –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Є —З–µ–Љ—Г-—В–Њ. –Х—Б—В—М –і–∞–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є—Ж–∞: “–Ш—Б—В–Њ—А–Є—О –њ–Є—И—Г—В –њ–Њ–±–µ–і–Є—В–µ–ї–Є”. –Я–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—В–µ? –С–µ—А–µ—В—Б—П —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ, –Є –љ–∞ –µ–≥–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–µ—В—Б—П –µ—Й–µ –Њ–і–љ–Њ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ. –Р —А—Г—Б—Л – –і–µ–ї–∞–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—О.

–Ь–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ—А–∞ –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—В—М –Ј–∞–≤–µ—Б—Л —В–∞–є–љ, –і–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤ –Є –≤—Л–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤, –њ—А–µ–і–њ–Њ—Б—Л–ї–Њ–Ї –Є —П–≤–љ—Л—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є?

–°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Љ—Л –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ–Љ –±–ї–Њ–Ї —Б—В–∞—В–µ–є, –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Т—Л —Г–Ј–љ–∞–µ—В–µ –Њ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є – –±—Л–ї–∞ –ї–Є –Њ–љ–∞ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ, –Њ —В–Њ–Љ –Ъ–Є–µ–≤ – –Љ–∞—В—М –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Є –±—Л–ї–Њ –ї–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Є –Њ —В–Њ–Љ –ї–Є –Ъ–Є–µ–≤–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —А–µ—З—М.

–Э–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –њ—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–љ–Є–µ. –Ш–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –≤ –±–ї–Њ–Ї–µ —Б—В–∞—В–µ–є –≥–Њ—А—П—З–∞—П. –У–Њ—Б–њ–Њ–і —И–Њ–≤–Є–љ–Є—Б—В–Њ–≤ –њ—А–Њ—И—Г –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М—Б—П, –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –љ–∞ –≤—Л–њ–∞–і—Л –≤—Б—С —А–∞–≤–љ–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ–Љ. –Ф–ї—П –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞ –њ–∞—А–∞ –њ–Є–Ї–Є—А—Г–є—В–µ—Б—М –љ–∞ —Д–Њ—А—Г–Љ–∞—Е –і–ї—П —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї–Є —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –і–ї—П –≤–∞—Б —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е.

–Ъ–Є–µ–≤ –Є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і.

–Ъ–Є–µ–≤ –Є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і.

–Р —В–µ–њ–µ—А—М –і—А—Г–Ј—М—П —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ, –Ї–∞–Ї –±–µ–Ј —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞–љ–Њ—В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –і–µ–ї–∞–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–∞–ї—М—И–Є–≤–Ї–Є.

–Т –Я–Т–Ы –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –≤–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –†—Г—Б–Є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–∞ –Њ—Б—М –Ъ–Є–µ–≤ – –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і. –Т—Л–±–Њ—А —Н—В–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –і–ї—П –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є –Ї–ї—О—З–µ–≤–Њ–є. –Ъ–∞–Ї –≤—Л —Г–≤–Є–і–Є—В–µ –і–∞–ї–µ–µ –Є –Ъ–Є–µ–≤–Њ–≤ –Є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ. –Э—Г –Є —З—В–Њ, —Б–Ї–∞–ґ–µ—В —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М, —В–∞–Ї —Д–Є—И–Ї–∞ –ї–µ–≥–ї–∞, –Є —Н—В–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б—В–∞–ї–Є –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ. –Я—А–µ–і—Б—В–∞–≤—М—В–µ —Б–µ–±–µ, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –љ–µ –љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–µ, –∞ –≥–і–µ-—В–Њ –≤ –і—А—Г–≥–Њ–Љ –Ъ–Є–µ–≤–µ, –љ–Њ –Ј–∞–љ–µ—Б–µ–љ–Њ –≤ —А—Г—Б—Б–Ї—Г—О –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—М. –І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±–µ—А–µ—В –њ–µ—А–≤–Њ–Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї, –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤—Б–µ —В–∞–Ї –Є –µ—Б—В—М —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ, –љ–Њ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ? –Ґ–Њ–ґ–µ –Є —Б –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ.

–Х—Й–µ, –≤–µ–і—М –≤—Л–±—А–∞–ї–Є –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ —Б –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —В–µ–Ј–Ї–∞–Љ–Є, –љ–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤ X –≤–µ–Ї–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –љ–∞ –Њ—В—И–Є–±–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Ъ–∞–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А –і–ї—П —Д–∞–ї—М—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–є. –Т—Б–µ–≥–Њ –ї–Є—И—М –±—Г–Љ–∞–≥–∞ –Є —З–µ—А–љ–Є–ї–∞. –С–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Г–Љ–∞ –±—Л–ї–Є —В–µ, –Ї—В–Њ –љ–∞—И—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –њ–Њ–і–њ—А–∞–≤–ї—П–ї.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї, –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –Х–≤—А–Њ–њ—Л –Є –Ј–і—А–∞–≤—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Б—З–Є—В–∞—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–∞–Љ–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–Љ–Є –љ–Є –і–ї—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–Є, –љ–Є –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –†—Г—Б–Є. –°—Г–і–Є—В–µ —Б–∞–Љ–Є.

–Т–Њ—В –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –Є –і—Г–Љ–∞—О –љ–µ–Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й–Є–є. [2]

(–Ч–і–µ—Б—М –Є –і–∞–ї–µ–µ –±—Г–і–µ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –Р. –Ъ—Г–љ–≥—Г—А–Њ–≤–∞.)

–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і (–≤–Њ–ї—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є), –Э–Є–ґ–љ–Є–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і, –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і-–°–µ–≤–µ—А—Б–Ї–Є–є, –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і-–Ы–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є (–љ—Л–љ–µ –Э–Њ–≤–Њ–≥—А—Г–і–Њ–Ї) –Э–Њ–≤–Њ–≥—А–∞–і-–Т–Њ–ї—Л–љ—Б–Ї–Є–є, –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї (—Н—Б—В–Њ–љ—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Т–∞—Б—В–µ—Б–µ–ї–ї–Є–љ–∞), –Э–Њ–≤–Њ–≥—А–Њ–і (–ї–Њ–Љ–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є–є), –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї-–љ–∞-–Ю—Б–µ—В—А–µ (–љ—Л–љ–µ –Ч–∞—А–∞–є—Б–Ї), –Э–Њ–≤–Њ–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї-–љ–∞-–Ю–Ї–µ (–љ—Л–љ–µ –Х–ї–∞—В—М–Љ–∞).

–Ы—О–±–Њ–є –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і, –Є–ї–Є –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ –Њ—В—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–ґ–∞—А–∞, –Љ–Њ–≥–ї–Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М ¬Ђ–љ–Њ–≤—Л–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ¬ї. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ –і–Њ —Б–≥–Њ—А–µ–≤—И–µ–≥–Њ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ —Б—В–Њ—П–ї —Б—В–∞—А—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і, –Є —Г—В–Њ—З–љ—П—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞–Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –≤ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ—Г–ґ–і—Л. –Я–Њ–љ—П—В–Є–µ ¬Ђ–љ–Њ–≤—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і¬ї –љ–Њ—Б–Є–ї–Њ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –∞ –љ–µ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–Љ—Л—Б–ї.

–Ч–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В—Л—Б–Ї–∞—В—М –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Э–Њ–≤—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і вАФ –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А –Э–µ–∞–њ–Њ–ї—М. –Э–µ–∞–њ–Њ–ї–µ–є –Ї–∞–Ї –Љ–Є–љ–Є–Љ—Г–Љ –і–≤–∞ вАФ –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –Є –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–є (—А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ—Л –њ–Њ–і –°–Є–Љ—Д–µ—А–Њ–њ–Њ–ї–µ–Љ). –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –µ—Б–ї–Є –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–њ—Ж—Л, –љ–µ—В –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–є –≥–∞—А–∞–љ—В–Є–Є, —З—В–Њ —А–µ—З—М –љ–µ –Є–і–µ—В –Њ –љ–µ–∞–њ–Њ–ї–Є—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—Г–њ—Ж–∞—Е, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г –±—Л–ї –Њ–±—Л—З–∞–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і–Є—В—М –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П.

–Ш –њ–Њ—В–Њ–Љ, –Ј–∞—З–µ–Љ –±—Л –Я–µ—В—А—Г I –≤–Ј–і—Г–Љ–∞–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ—А—Г–±–∞—В—М –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–µ –Њ–Ї–љ–Њ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г, –µ—Б–ї–Є –µ—Б—В—М –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –≥–Њ—А–Њ–і –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –љ–∞ –Т–Њ–ї—Е–Њ–≤–µ, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б –љ–µ–Ј–∞–њ–∞–Љ—П—В–љ—Л—Е –≤—А–µ–Љ–µ–љ —П–Ї–Њ–±—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –њ—Г—В—М ¬Ђ–Ш–Ј –≤–∞—А—П–≥ –≤ –≥—А–µ–Ї–Є¬ї. –Т —В–Њ–Љ-—В–Њ –≤—Б—С –Є –і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –љ–∞ –Т–Њ–ї—Е–Њ–≤–µ –±—Л–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Њ—А—В–Њ—З–Ї–Њ–є –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –Ј–∞–Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Ж–µ–≤. –Ч–і–µ—Б—М –љ–∞—И–Є—Е –Ї—Г–њ—Ж–Њ–≤ –љ–µ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї–Є, —Г –љ–Є—Е —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ–Ї–љ–∞ –≤ –Х–≤—А–Њ–њ—Г –љ–µ –±—Л–ї–Њ. –Т–Њ—В –Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –Я–µ—В—А—Г I –њ–Њ—В—А—Г–і–Є—В—М—Б—П –і–ї—П –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є –Ї–∞–Ј–љ—Л.

–С–Њ–≥–∞—В—Л–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і вАУ –Љ–Є—Д.

–Ь–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –≤–∞—А—П–≥–Њ–≤ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї–Є –≤ –љ–µ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і, —В–∞–Ї –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–≥–Њ —Д–ї–Њ—В–∞ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї, –Є –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–њ—Ж—Л –ї–Є—И—М —Д—А–∞—Е—В–Њ–≤–∞–ї–Є —И–≤–µ–і—Б–Ї–Є–µ –Є –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ —Б—Г–і–∞. –Ю—В—Б—О–і–∞ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Ї—Г–њ—Ж–∞–Љ–Є-–њ–µ—А–µ–Ї—Г–њ—Й–Є–Ї–∞–Љ–Є. –Ш –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤ XVIIIвАУXIX –≤–≤. —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї—Г–њ—Ж—Л –ґ–Є–ї–Є –Ј–∞ —Б—З–µ—В –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї—П —Б –†–Њ—Б—Б–Є–µ–є –±—Л–ї–∞ –Љ–Њ–љ–Њ–њ–Њ–ї–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Р–љ–≥–ї–Є–µ–є. –Ю–љ–∞ –ґ–µ –Є –і–Є–Ї—В–Њ–≤–∞–ї–∞ —Ж–µ–љ—Л.

–§–∞–љ—В–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–∞—А—Л—И–µ–є –Ї–∞–Ј–љ–∞ –Њ—В –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞. [2]

–Х—Й—С –Њ–і–љ–∞ –љ–µ—Г–≤—П–Ј–Ї–∞. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—В –Љ–∞–ї–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л—Е –±–µ—А–µ—Б—В—П–љ—Л—Е –≥—А–∞–Љ–Њ—В, —Б —В–µ–Ї—Б—В–∞–Љ–Є –Њ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–Љ –Ї—Г–њ–µ—З–µ—Б—В–≤–µ –Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ [21]. –Ц–µ–ї–∞—О—Й–Є–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ —Г–і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–Є—В—М—Б—П —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–∞—О —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –љ–∞ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї, –≥–і–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –≤—Б–µ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В—Л –љ–∞ –±–µ—А–µ—Б—В–µ, —Б–≤–Є–љ—Ж–µ –Є –і–Њ—Й–µ—З–Ї–∞—Е: http://gramoty.ru/index.php?key=bb

–≠–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –≤—Б–µ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ –≥–Њ–ї–Њ–≤–∞, –∞ –Ї–∞–Ї–∞—П –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–і–µ—Б—М? –Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ —Б–ї–µ–і–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –±—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–≥–∞—В—Б—В–≤–∞. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і, –љ–Њ —Н—В–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –∞ —В–Њ–≥–і–∞вА¶

–Ф—А–µ–≤–љ–Є–є –Ъ–Є–µ–≤ —В–Њ–ґ–µ –Љ–Є—Д.

–Ъ–Є–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ—Л –Ј–љ–∞–µ–Љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, –Ї–∞–Ї —Ж–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ, –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї.

–Я—А–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ъ–Є—П –≤ –љ–∞—И–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤—Б—С –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ —В–∞–Ї —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г —П –Є –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ—В–≤–∞–ґ–Є–ї—Б—П –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М —В–ЊвА¶

–У–Њ—В–Њ–≤—П—Б—М –Ї –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ, –Я–µ—В—А I –Њ–Ј–∞–±–Њ—З–µ–љ —Б–љ–∞–±–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А–Љ–Є–Є –Њ—А—Г–ґ–Є–µ–Љ. –Ш –≤–Њ—В –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–і—Г–Ї—Ж–Є—П –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –≤ –±—Г–і—Г—Й–µ–Љ –Я–µ—В—А–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–∞, –Ј–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ 1703 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ —Г–Ї–∞–Ј—Г –Я–µ—В—А–∞ I.

–Ю—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–є —Б–∞–±–Њ—В–∞–ґ –њ—А–Њ–і–≤–Є–љ—Г—В—Л—Е –Є–љ–Њ–Ј–µ–Љ–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤, –њ–Њ–і–Ї—Г–њ–ї–µ–љ–љ—Л—Е –®–≤–µ—Ж–Є–µ–є –љ–∞ –ї–Є—Ж–Њ. –Ъ–∞–Ї–Њ–є —В–Њ –≤—А–µ–і–Є—В–µ–ї—М –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Я–µ—В—А—Г, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –њ—Г—И–Ї–Є —Б—В–Њ–Є—В –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –ї–Є—И—М –њ–µ—А–µ–ї–Є—В—М –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞. –Ш —Ж–∞—А—М –њ–Њ –љ–∞—З–∞–ї—Г –Ї—Г–њ–Є–ї—Б—П. –Ъ—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–ї—П –њ—Г—И–µ–Ї –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—Г—О –±—А–Њ–љ–Ј—Г, –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –°–Њ—Б—В–∞–≤ —Б–њ–ї–∞–≤–∞ –і–ї—П –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–∞ –Є –њ—Г—И–Ї–Є —А–∞–Ј–љ—Л–є –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ–Њ. –Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–∞—П –±—А–Њ–љ–Ј–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Ј–≤–µ–љ–µ—В—М, –∞ —Б—В–≤–Њ–ї –њ—Г—И–Ї–Є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Є–Љ–µ—В—М –Љ–µ—Е–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М. –≠—В–Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–њ–ї–∞–≤–µ –љ–µ —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г–µ–Љ—Л. –Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ–∞—П –±—А–Њ–љ–Ј–∞ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 20% –Њ–ї–Њ–≤–∞, –∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –њ—Г—И–µ—З–љ–∞—П – –≤ –і–≤–∞ —А–∞–Ј–∞ –Љ–µ–љ—М—И–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ, –њ—А–Є–љ—П—В—Л —Б—А–Њ—З–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л –Є –њ—Г—И–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ—Л —Г–ґ–µ –Є–Ј –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–є –±—А–Њ–љ–Ј—Л. –Э–Њ –њ–∞–Љ—П—В—М —В–Њ–Љ—Г —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М, –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М –Є –Ј–∞–≥—А–∞–љ–Є—З–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Я–µ—В—А.

–Ч–∞—З–µ–Љ —Н—В–Њ—В —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б?

–Ч–∞—З–µ–Љ —Н—В–Њ—В —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б?

–Р –≤–Њ—В –Ј–∞—З–µ–Љ. –Я–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –≥–Њ—А—М–Ї–Є–є –Њ–њ—Л—В –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–≤–µ—А–Є—П –Ї –Є–љ–Њ—Б—В—А–∞–љ—Ж–∞–Љ, –Я–µ—В—А –≤—Б—С –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В –њ—А–Њ–≤–µ—А—П—В—М –ї–Є—З–љ–Њ. –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞—П, —З—В–Њ —И–≤–µ–і—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ–±—А—Г—И–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –Ъ–Є–µ–≤ (—З—В–Њ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ) –Њ–љ —Б–∞–Љ –µ–і–µ—В –≤ 1707 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ —О–≥ —Б –Є–љ—Б–њ–µ–Ї—Ж–Є–µ–є –Є –њ—А–Њ–≤–µ—А—П–µ—В –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –Ъ–Є–µ–≤–∞ –Ї–∞–Ї —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П. –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —В–∞–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є вАУ ¬Ђ–Э–µ–Љ–∞—П —Б—Ж–µ–љ–∞¬ї. –Т–Њ—В –≤—Л–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Є–Ј –і–љ–µ–≤–љ–Є–Ї–∞ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Я–µ—В—А–∞. “–£—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї, —З—В–Њ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–∞—П —Д–Њ—А—В–µ—Ж–Є—П –Є–Љ–µ–µ—В –Ј–µ–ї–Њ —Е—Г–і—Г—О —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О: —В–Њ–≥–Њ —А–∞–і–Є –Ј–∞ –±–ї–∞–≥–Њ —А–∞—Б—Б—Г–і–Є–ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤ –Є–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ, –і–ї—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Г–і–Њ–±–љ–µ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є–Ј–±—А–∞–ї –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—М –Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Є–є” (“–Ц—Г—А–љ–∞–ї –Є–ї–Є –њ–Њ–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Ј–∞–њ–Є—Б–Є –Я–µ—В—А–∞ –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ —Б 1698 –≥. –і–∞–ґ–µ –і–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П –Э–µ–є—И—В–∞–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Є—А–∞”, –°–њ–±., 1770.) http://www.szst.ru/list/pecherskiy/index.h

–Э–µ –љ–∞–є–і—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е ¬Ђ–Љ–∞—В–Є–≥—А–∞–і—Б–Ї–Є—Е¬ї –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї—А–∞—Б–Њ—З–љ–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤—Г—О—В –≤—Б–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—М –њ—А–Є–љ—Г–ґ–і–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–∞–±–ї–Є–≤–∞—В—М –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї—Г—О –Ы–∞–≤—А—Г –і–ї—П –Њ–±–Њ—А–Њ–љ—Л –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л —З–µ—А–µ–Ј –Ф–љ–µ–њ—А.

–Х—Й—С –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVIII —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А–Є —А–∞–Ј–љ–µ—Б–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П вАФ –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М —Б –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М—П–Љ–Є; –≤ –і–≤—Г—Е –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –Њ—В –љ–µ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Т–µ—А—Е–љ–Є–є –Ъ–Є–µ–≤; –≤ —В—А–µ—Е –≤–µ—А—Б—В–∞—Е –ї–µ–ґ–∞–ї –Я–Њ–і–Њ–ї. –Т—Б–µ–≥–Њ –ґ–µ –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 20 —В—Л—Б—П—З (!) —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.

–≠—В–∞ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П —Б—В–∞–ї–∞ –і–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є–µ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –≤ 1779 –≥–Њ–і—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В—А–Є—Ж–∞ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–∞ –Т—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—А—Г—З–Є–ї–∞ –≥—А–∞—Д—Г –Р–љ–і—А–µ—О –Ь–Є–ї–Њ—А–∞–і–Њ–≤–Є—З—Г –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—М –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞. http://al-oldcity.blogspot.com/2009/07/2

–Ф–∞–ґ–µ –Ї XVIII¬† –≤–µ–Ї—Г –Ъ–Є–µ–≤ –љ–µ –Њ–±–Ј–∞–≤–µ–ї—Б—П —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є—П–Љ–Є. –Р—Г,¬† —Ж–µ–љ—В—А —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ—С–љ, – –≥–і–µ —В—Л!

–Ъ–Є–µ–≤ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–є –Њ–Ї—А–∞–Є–љ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –Є –љ–µ –Є–Љ–µ–ї —Г–і–Њ–±–љ—Л—Е –њ—Г—В–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤. –Ф–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –і–ї—П —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ. –°—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤ –≤ —Б—А–µ–і–љ–Є–µ –≤–µ–Ї–∞ – —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–µ —Ж–µ–љ—В—А—Л –љ–∞ –њ–µ—А–µ—Б–µ—З–µ–љ–Є–Є –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е –њ—Г—В–µ–є. –Ф–∞, –Ъ–Є–µ–≤ —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Ф–љ–µ–њ—А, –љ–Њ –Ї—В–Њ –Є —Б –Ї–µ–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–∞–ї –њ–Њ –Ф–љ–µ–њ—А—Г? –Я–Њ –њ—А–Є—В–Њ–Ї–∞–Љ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –≤ –Њ–±–ї–∞—Б—В—М –Я–Њ–ї–µ—Б—М—П, –Я—А–Є–њ—П—В—Б–Ї–Є—Е, –Я–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –њ—А–Њ—З–Є—Е ¬Ђ–њ–∞—А—В–Є–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є—Е¬ї –±–Њ–ї–Њ—В, —Б–ї–∞–±–Њ –Њ—Б–≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е –і–∞–ґ–µ –Ї XX –≤–µ–Ї–µ.

–Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ъ–Є–µ–≤–µ –Љ—Л –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ –і–∞–ґ–µ –љ–∞–Љ–µ–Ї–∞ –љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–Њ—Й–љ–Њ–є —Ж–Є—В–∞–і–µ–ї–Є, —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є —Б—В–∞—В—Г—Б—Г —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –≤—А–Њ–і–µ –Ї—А–µ–Љ–ї—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –љ–Є–ґ–µ–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –љ–∞–Љ —Д–Њ—А—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А—Б–Ї–Є–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII вАФ –љ–∞—З–∞–ї–µ XVIII –≤–≤. –Р –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –њ—Г—В—М –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –љ–µ –Є–Љ–µ–µ—В —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л—Е –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–є –Њ—Е—А–∞–љ—Л. –≠—В–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ–њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ –і–ї—П —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е –Ї—Г–њ–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—А–∞–≤–∞–љ–Њ–≤.

¬Ђ–Ь–∞—В–Є –≥—А–∞–і¬ї –ї–µ–ґ–∞–ї –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Њ—В –Љ–∞–≥–Є—Б—В—А–∞–ї—М–љ—Л—Е —В—А–∞–љ—Б–њ–Њ—А—В–љ—Л—Е –њ—Г—В–µ–є –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Г—А–љ–Њ –Њ—Б–≤–∞–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –Э–Њ–≤–Њ—А–Њ—Б—Б–Є—П. –Ь–∞–ї–Њ –Ї—В–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б –њ–Њ–Љ–љ–Є—В, –љ–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ–є –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л –і–Њ 1934 –≥. –±—Л–ї –•–∞—А—М–Ї–Њ–≤. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ, –њ–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–Љ—Г –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ –Љ–µ–≥–∞–њ–Њ–ї–Є—Б–Њ–Љ –Ъ–Є–µ–≤ —Б—В–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П. –Ґ–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А–љ—Л–є –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—М –Ъ—А–µ—Й–∞—В–Є–Ї–∞ –±—Л–ї —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ –≤ 1947вАУ1954 –≥–≥.

–†–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –њ—А–Њ —В–Њ, —З—В–Њ –Ъ–Є–µ–≤ —Б—В–∞–ї –љ–µ–Ї–Є–Љ —Д–Њ—А–њ–Њ—Б—В–Њ–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Ї –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –≤—Л–≥–ї—П–і—П—В —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л—Е –і–Њ—А–Њ–≥ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –Є –Ъ–Є–µ–≤–Њ–Љ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ 1950 –≥–Њ–і–∞. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –∞—Б—Д–∞–ї—М—В –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —И–Њ—Б—Б–µ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П —Г –Э–∞—А–Њ-—Д–Њ–Љ–Є–љ—Б–Ї–∞. –Р —Н—В–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ 70 –Ї–Љ –Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л.

–£ –Т. –Х–≥–Њ—А–Њ–≤–∞ [13] —З–Є—В–∞–µ–Љ: ¬Ђ–Ы–µ–≥–µ–љ–і–∞ –Њ–± –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ъ–Є–µ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –ї–µ–≥–µ–љ–і–Њ–є —Г–ґ–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П ¬Ђ–Я–Њ–≤–µ—Б—В–Є¬ї. –Ф–∞ –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–є –Я–Њ–≤–µ—Б—В–Є —В–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Љ–µ—А–Њ–≤ –Љ–∞—Б—Б–∞.

–Я–Њ –ї–µ–≥–µ–љ–і–µ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –Р–љ–і—А–µ–є –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—А–∞—Е –Є –і–Њ—И–µ–ї –і–Њ —А–µ–Ї–Є –Т–Њ–ї—Е–Њ–≤. –Т–µ—А–Є—В—Б—П —Б —В—А—Г–і–Њ–Љ, –љ–Њ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ. –Ш —В—Г—В –Я–Т–Ы (–њ—А–Њ—Б—В–Є –Љ–µ–љ—П –•—А–Є—Б—В–Њ—Б) —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Л–є –±–∞–≥–і–∞–і—Б–Ї–Є–є –і–ґ–Є–љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–µ—В –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞—В—М —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ –і–≤—Г–Љ –Љ–∞—А—И—А—Г—В–∞–Љ. –Ш –љ–µ —Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Н—В–Њ –Њ–±–∞ –њ—Г—В–Є, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Р–љ–і—А–µ—П –≤ –†–Є–Љ. –Ф–≤–µ –≤–µ—А—Б–Є–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–∞ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –Я–Т–Ы –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ, –Є–Ј–≤–Њ–ї—М—В–µ —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П [13].

–°–Њ—З–Є–љ—П—П —Б–≤–Њ–Є –љ–µ–±—Л–ї–Є—Ж—Л –≤ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞—Е-–њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї–∞—Е, —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А—Л –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –Њ–±—П–Ј–∞–љ—Л –±—Л–ї–Є –≤—Л—З–Є—В–∞—В—М –Є—В–Њ–≥–Њ–≤—Л–є —В–µ–Ї—Б—В. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ–ї–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М. –Р –Љ–Њ–ґ–µ—В, —Б—А–Њ–Ї–Є –њ–Њ–і–ґ–Є–Љ–∞–ї–Є, –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –ґ–і–∞–ї–Є –Њ—З–µ—А–µ–і–Є –љ–∞ —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ.

–Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж—Г –≤ —Б–Є–ї—Г –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М –њ—А–∞–≤–∞ –Ъ–Є–µ–≤–∞ –љ–∞ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ ¬Ђ–Љ–∞—В—М –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е¬ї, –∞ –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є вАФ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞—В—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ–Є –Ї–љ—П–Ј—М—П–Љ–Є. –Э–µ–ї–µ–≥–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ вАФ –љ–∞–≤–Њ–і–Є—В—М —В–µ–љ—М –љ–∞ –њ–ї–µ—В–µ–љ—М. –Ч–і–µ—Б—М –∞–≤—В–Њ—А –Я–Њ–≤–µ—Б—В–Є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г: –µ—Б–ї–Є —Г–ґ –≤—А–∞—В—М, —В–Њ –њ–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г. –Р –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —В–∞–Ї–∞—П –ї–Њ–ґ—М –≤—Л–≥–ї—П–і–Є—В –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ.

–Т–Њ—В –Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –С. –†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≤—Л—Б—З–Є—В–∞–ї, —З—В–Њ –љ–µ–Ї—В–Њ –Ъ–Є–є –њ—А–∞–≤–Є–ї –≤ VI –≤–µ–Ї–µ. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —А–∞—Б—З–µ—В–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є, —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є –љ–∞ –°—В–∞—А–Њ–Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –≥–Њ—А–µ. –Р –њ–Њ—В–Њ–Љ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є –њ–Њ–і –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є —Н—В—Г —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–∞–љ–љ—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М ¬Ђ–≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ –Ъ–Є—П¬ї. –Ъ–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ —В–∞–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М –і–ї—П —В—Г—А–Є—Б—В–Њ–≤ —Б—В–Њ—П–ї. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є —Б—Б—Л–ї–∞—О—В—Б—П –љ–∞ ¬Ђ–≥–Њ—А–Њ–і –Ъ–Є—П¬ї, –∞ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є вАФ –љ–∞ ¬Ђ–Ї–љ—П–Ј—П –Ъ–Є—П¬ї.

–Э–µ–±–Њ–ї—М—И–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є—Ж–∞ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–Є–µ–≤–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б VI –њ–Њ VIII –≤–µ–Ї, –љ–Њ –≤—А—П–і –ї–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –µ–µ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ, –Є —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–є —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ–є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є –ґ–Є–ї –Є –Ї–µ–Љ-—В–Њ –њ—А–∞–≤–Є–ї –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Ъ–Є–є¬ї.

–Ч–∞—З–µ–Љ —Н—В–∞ –ї–Њ–ґ—М? –Ъ–Њ–≥–і–∞ —З—В–Њ-—В–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ–≤–∞–љ–Њ, —В–Њ –Ї—А–∞–ґ—Г –њ—А–Є–Ї—А—Л–≤–∞—О—В –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–Љ. –£ –љ–∞—Б —Г–Ї—А–∞–ї–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Є –њ—А–Є–Ї—А—Л–ї–Є –Љ–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Њ–ґ–∞—А–Њ–Љ –Љ–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ—В–∞—В–∞—А–Њ-–Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–≥–∞¬ї.

–Я–Њ–і–Њ–њ–ї–µ–Ї–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –≤ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ–Њ–Љ –∞—Д–Њ—А–Є–Ј–Љ–µ –Ю—В—В–Њ —Д–Њ–љ –С–Є—Б–Љ–∞—А–Ї–∞, —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ XIX –Є XX –≤–µ–Ї–Њ–≤. ¬Ђ–Ь–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –њ–Њ–і–Њ—А–≤–∞–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ—В –љ–µ—С –£–Ї—А–∞–Є–љ—ЛвА¶ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–Њ—А–≤–∞—В—М, –љ–Њ –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –£–Ї—А–∞–Є–љ—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–є—В–Є –Є –≤–Ј—А–∞—Б—В–Є—В—М –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї–µ–є —Б—А–µ–і–Є —Н–ї–Є—В—Л –Є —Б –Є—Е –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О –Є–Ј–Љ–µ–љ–Є—В—М —Б–∞–Љ–Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–µ –Њ–і–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞ –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є, —З—В–Њ –Њ–љ –±—Г–і–µ—В –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ—В—М –≤—Б—С —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ, –љ–µ–љ–∞–≤–Є–і–µ—В—М —Б–≤–Њ–є —А–Њ–і, –љ–µ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞—П —Н—В–Њ–≥–Њ. –Т—Б—С –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ вАФ –і–µ–ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є¬ї. http://www.stammering.ru/2009/07/bismark.h

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є–Ї–∞ –Ъ–Є–µ–≤–∞.

(–Я—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ–Љ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞–Љ–Є –Р. –Ъ—Г–љ–≥—Г—А–Њ–≤–∞).

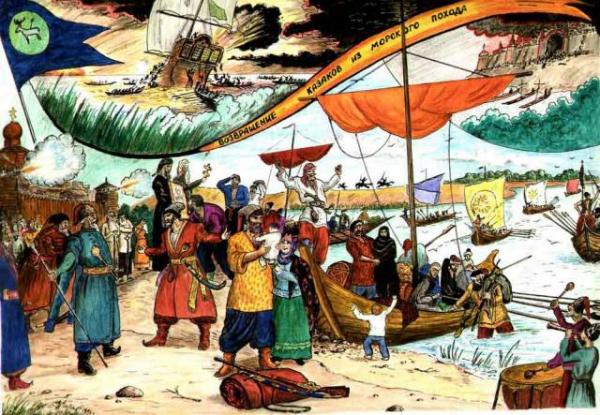

–Х—Б–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Ъ–Є–µ–≤ –Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —В–Њ—В –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–є –њ–µ—А–Є–Њ–і, —В–Њ –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –±—Л—В—М –ї–Є—И—М —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ–є –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Г–і–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б—В–≤–∞, —Б –њ–Њ—Б—А–µ–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–Љ —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ. –Ґ–Њ—А–≥–Њ–≤–ї—П –ґ–µ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞ —Б–Њ —Б–Ї–Є—Д–∞–Љ–Є-—А—Г—Б–∞–Љ–Є –≤–µ–ї–∞—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –Ъ—А—Л–Љ. –°–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –∞ –Ї–∞–Ї –Є–љ–∞—З–µ. –°–Ї–Є—Д—Л –њ–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ —А–Њ–Љ–µ–µ–≤ –Њ–±–Є—В–∞–ї–Є –≤ —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –У–Є–њ–µ—А–±–Њ—А–µ–µ, —В–Њ –µ—Б—В—М –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–µ —А–µ–Ї–Є –Т–Њ–ї–≥–Є –Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–µ–µ, –Є–љ–∞—З–µ, –≥–і–µ –ґ–µ –Њ–љ–Є –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є –Љ–Њ—А–ґ–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ—Б—В—М, —Ж–µ–љ–Є–Љ—Г—О –≤ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є? –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –њ—Г—В—М –Љ–Њ–≥ –њ—А–Њ–ї–µ–≥–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ —А–µ–Ї–µ –Т–Њ–ї–≥–µ –Є –Ф–Њ–љ—Г, –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –Ї—Г–њ—Ж—Л —З–µ—А–µ–Ј –Р–Ј–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ (–Ь–µ–Њ—В–Є–і—Г) –њ—А–Є–±—Л–≤–∞–ї–Є –≤ –Ъ—А—Л–Љ (–Ґ–∞–≤—А–Є–і—Г вАУ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї—Г—О –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є—О). –Ч–∞–µ–Ј–ґ–∞—В—М –≤ –Ъ–Є–µ–≤ –Є–Љ –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –љ–µ –њ–Њ –њ—Г—В–Є.

–Ю —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є—З–Є–Є –Ъ–Є–µ–≤–∞ –і–∞–ґ–µ XVIII-–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б—Г–і–Є—В—М –њ–Њ ¬Ђ–У–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ–Є–µ–≤–∞, —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–∞–≥–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–Њ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–µ–Љ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З–µ–Љ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Ж–Њ–≤—Л–Љ¬ї: ¬Ђ–Ъ—Г–њ–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –Є–Ј –Љ–µ—Й–∞–љ –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е, –Ї–Њ–Є –± –Є–Љ–µ–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–Є–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—Л, –љ–µ—В, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В—А–µ—Е –Є–ї–Є —З–µ—В—Л—А–µ—Е, –∞ –Є–љ—Л–µ –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є, –ї—Г—З—И–µ –ґ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –Љ–∞–ї–Њ–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї –Є–Љ–µ—О—В¬ї. http://al-oldcity.blogspot.com/2009/07/2

–Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞ –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї–∞ —А–∞–±–Њ—В–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ–≤. –Ъ–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–ї–∞–і–Њ–≤, –љ–∞—Е–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М—П, —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ–Њ –Є—Е —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞–Љ–Є. –Т—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л–µ –Ї–ї–∞–і—Л –±–Њ–ї–µ–µ —Ж–µ–љ—В–љ–µ—А–∞ –≤–µ—Б–Њ–Љ. –Т –љ—Г–Љ–Є–Ј–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–ї–∞–і–Њ–≤ –і–µ—Б—П—В–Ї–Є. –Р –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–µ –Ї–ї–∞–і—Л —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –±–ї–µ–і–љ–µ—О—В –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –≤–Њ–ї–ґ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Њ–Ї. –Я–Њ–і –Ъ–Є–µ–≤–Њ–Љ –≤ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–Є –≤—Б—В—А–µ—З–∞—О—В—Б—П –ї–Є—И—М –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–∞—П –і–Њ–Љ–∞—И–љ—П—П —Г—В–≤–∞—А—М –і–∞ –і–µ–Ї–Њ—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–µ —Ж–µ–њ–Є. –Ю–± —Н—В–Є—Е –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–∞—Е –љ–∞–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –С. –†—Л–±–∞–Ї–Њ–≤. –≠—В–Њ —З—В–Њ, —В–∞–Љ–Њ–ґ–љ—П –њ–Њ—И–ї–Є–љ—Г –±—А–∞–ї–∞ –љ–∞—В—Г—А–Њ–є? –І—В–Њ-—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–µ –≤ –Љ—Л—В–љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –Ю—В–≤–µ—В –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б – –≥–і–µ –њ—А–Њ–ї–µ–≥–∞–ї —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –њ—Г—В—М –њ–Њ –Ф–љ–µ–њ—А—Г –Є–ї–Є –њ–Њ –Т–Њ–ї–≥–µ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–µ–љ.

–Я–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—О—В –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г –Њ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–Љ –њ—Г—В–Є ¬Ђ–Є–Ј –≤–∞—А—П–≥ –≤ –≥—А–µ–Ї–Є¬ї –Є –і–∞–љ–љ—Л–µ —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є. ¬Ђ–Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–µ¬ї –Љ–Њ–љ–µ—В—Л –≤ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞—Е –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В –Љ–µ–љ–µ–µ 1%. –Ч–∞—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е –і–Є—А—Е–µ–Љ–Њ–≤ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ–± –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–µ —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤–Њ–≤ –љ–∞ –Т–Њ–ї–≥–µ. –Ф–∞ –Є –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –Ъ–Є–µ–≤–µ —А–Њ–Љ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Љ–Њ–љ–µ—В–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —А–µ–ґ–µ, —З–µ–Љ —В–µ –ґ–µ –∞—А–∞–±—Б–Ї–Є–µ –і–Є—А—Е–µ–Љ—Л.

–°–ї–∞–±–Њ–≤–∞—В–Њ –і–ї—П —Ж–µ–љ—В—А–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї–Є –Є —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –і–ї—П ¬Ђ–Ь–∞—В–Є–≥—А–∞–і–∞¬ї. –Я—А–∞–≤–Є–ї–∞ –±–Є–Ј–љ–µ—Б–∞ –љ–µ—Г–Љ–Њ–ї–Є–Љ—Л. –Ш —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –µ—Б–ї–Є –∞—А–µ–љ–і—Г–µ—И—М –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ–і —А–Њ–Ј–љ–Є—З–љ—Г—О —В–Њ—А–≥–Њ–≤–ї—О –љ–µ –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є–ї–Є –љ–µ —Г —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Љ–µ—В—А–Њ, —Б–µ—А—М—С–Ј–љ–Њ–є –њ—А–Є–±—Л–ї–Є –љ–µ –ґ–і–Є. –Р –Ї–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М—Б—П –њ—А–Є–±—Л–ї—М –µ—Б–ї–Є —В–Њ—А–≥ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ –љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –±–Њ–ї–Њ—В–∞–Љ–Є –≤ –≤–µ—А—Е–Њ–≤—М—П—Е –Є —А–µ—З–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ–Є –≤–љ–Є–Ј –њ–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—О?

–С—Л–ї –ї–Є –Ъ–Є–µ–≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ–є –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ.[2].

¬Ђ–Т –њ–µ—А–Є–Њ–і –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-–Ї–∞–Ј–∞—Ж–Ї–Є—Е –≤–Њ–є–љ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–≤—И–Є–µ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є –Њ –±—Л–ї–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є—З–Є–Є ¬Ђ—Б—В–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і–∞¬ї –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є –Є –љ–µ –њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М —В–∞–Љ –њ–Њ–≤—Б—В–∞–љ—З–µ—Б–Ї—Г—О —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г. –°—В–∞–≤–Ї–∞ –•–Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–∞—Б—М –≤ –Ј–∞—И—В–∞—В–љ–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Ї–µ –І–Є–≥–Є—А–Є–љ–µ –љ–∞ –Я—А–∞–≤–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ —А—П–і–Њ–Љ —Б –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ—Б—В–≤–∞. –≠—В–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –≤ –І–Є–≥–Є—А–Є–љ–µ –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –і–ї—П —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–µ–љ–Є—П –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ –≥–∞—А–љ–Є–Ј–Њ–љ–∞, —З–µ–Љ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ–Њ—Е–≤–∞—Б—В–∞—В—М—Б—П –Ъ–Є–µ–≤. –Ч–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–∞—П –†–∞–і–∞ 1654 –≥. —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –≤ –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤–µ. –Х—Б–ї–Є –±—Л –Ъ–Є–µ–≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ–є, –∞ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ–є –љ–Њ–≤—Л—Е —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–є –±—Л–ї–Њ –≤–Њ—Б—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –†—Г—Б–Є, —В–Њ —Б–µ–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–Ї—В —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Є—В—М –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ. –Э–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–Є –С–Њ–≥–і–∞–љ –•–Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–Ї–Є–є, —Г–њ—А–Њ—Б–Є–≤—И–Є–є —Ж–∞—А—П –Р–ї–µ–Ї—Б–µ—П –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З–∞ –≤–Ј—П—В—М –Ч–∞–њ–Њ—А–Њ–ґ—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ ¬Ђ–њ–Њ–і —Б–≤–Њ—О —А—Г–Ї—Г¬ї, –љ–Є —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б–Њ–ї –С—Г—В—Г—А–ї–Є–љ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–µ –і–Њ–≥–∞–і–∞–ї–Є—Б—М, —Е–Њ—В—П –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–∞–ї –±—Л–ї –њ—Л—И–љ—Л–Љ.

–Ф–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Њ—В –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–µ—З–Ї–∞ –Ъ–∞—А–∞–±—Г—В–Њ–≤–∞ –і–Њ –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤–∞ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї–Њ—Б—М –≤ —Б–њ–ї–Њ—И–љ–Њ–µ —В—А–Є—Г–Љ—Д–∞–ї—М–љ–Њ–µ —И–µ—Б—В–≤–Є–µ. –Т –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —Б–µ–ї–µ –њ–Њ—Б–ї–Њ–≤ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є –Ј–≤–Њ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤, –Њ—А—Г–ґ–µ–є–љ—Л–Љ —Б–∞–ї—О—В–Њ–Љ –њ—А–Є –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ —Б—В–µ—З–µ–љ–Є–Є –ї–Є–Ї—Г—О—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П. –Я–Њ—З–µ–Љ—Г –•–Љ–µ–ї—М–љ–Є—Ж–Ї–Є–є –≤—Л–±—А–∞–ї –і–ї—П –†–∞–і—Л –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤, –∞ –љ–µ —Б–≤–Њ—О —Б—В–∞–≤–Ї—Г –І–Є–≥–Є—А–Є–љ? –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ –І–Є–≥–Є—А–Є–љ–µ –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є—В—М —Б –і–Њ–ї–ґ–љ—Л–Љ –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–Њ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–Њ. –Э–Њ –љ–µ—Г–ґ–µ–ї–Є –Ъ–Є–µ–≤ –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї –Љ–µ–љ–µ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –Є –Ї–Њ–Љ—Д–Њ—А—В–∞–±–µ–ї—М–љ—Л–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Љ, —З–µ–Љ –Я–µ—А–µ—П—Б–ї–∞–≤? –Ф–∞, –µ–≥–Њ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є–µ —В–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —В—А–µ—Е —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –±—Л–≤–∞–ї–Є –Є —Б–µ–ї–∞ –њ–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї—О–і–љ–µ–µ.

–Я–Њ—Б–ї–µ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Ы–µ–≤–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М—П –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–∞–Љ –С–Њ–≥ –≤–µ–ї–µ–ї —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ–є –Љ–∞–ї–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ—В–Љ–∞–љ—Б—В–≤–∞ ¬Ђ–і—А–µ–≤–љ–Є–є¬ї –Ъ–Є–µ–≤, –љ–Њ —Б—В–∞–≤–Ї–∞ –≥–µ—В–Љ–∞–љ–∞ (–∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–є —Ж–µ–љ—В—А –Ь–∞–ї–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–Є) –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —В–Њ –≤ –І–Є–≥–Є—А–Є–љ–µ, —В–Њ –≤ –У–ї—Г—Е–Њ–≤–µ, —В–Њ –≤ –С–∞—В—Г—А–Є–љ–µ, —В–Њ –Њ–њ—П—В—М –њ–µ—А–µ–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤ –У–ї—Г—Е–Њ–≤, –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤ –С–∞—В—Г—А–Є–љ, –≥–і–µ –≤ –µ–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ—Л–є –≥–µ—В–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є–є –і–≤–Њ—А–µ—Ж. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б –≥–µ—В–Љ–∞–љ–Њ–Љ —В—Г–і–∞-—Б—О–і–∞ –њ–µ—А–µ–µ–Ј–ґ–∞–µ—В –Є –Ь–∞–ї–Њ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Є—П вАФ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Њ—А–≥–∞–љ, –≤–µ–і–∞—О—Й–Є–є –і–µ–ї–∞–Љ–Є –Ь–∞–ї–Њ–є –†—Г—Б–Є¬ї.

–Ш –Њ–њ—П—В—М –Љ—Л –љ–µ –≤–Є–і–Є–Љ –Ъ–Є–µ–≤ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б—В–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і–∞.

–Т–Њ–Ј—А–∞—Б—В –∞—А—Е–Є—В–µ–Ї—В—Г—А—Л –Ъ–Є–µ–≤–∞ –Є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞.[2]

–Ъ–Є–µ–≤, —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є –≤–Њ–Ј—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —В–Є–њ–∞ ¬Ђ–њ—А–Є—И–µ–ї –С–∞—В—Л–є –Є –≤—Б–µ –њ–Њ–ґ–µ–≥¬ї —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ –љ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–µ—В. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –≥–Њ—А–µ–ї–Є –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –љ–∞ –†—Г—Б–Є, –Є —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –Є—Е –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞–ї–Є. –Р —В—Г—В —В–Њ–≥–Њ –Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –љ–µ—В. –°–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Ї–Њ–њ–∞–ї–Є –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ —Б—В–µ–љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —Ж–µ—А–Ї–≤–µ–є –Ъ–Є–µ–≤–∞ –і—А–µ–≤–љ–µ–≥–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М.

–Я—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–µ —Е—А–∞–Љ—Л, –њ—А–µ–і—Б—В–∞—О—Й–Є–µ –љ–∞—И–µ–Љ—Г –≤–Ј–Њ—А—Г —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ XVII –≤–µ–Ї–∞, –∞ –Є—Е —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–ї–Њ—Б—М –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ–Љ –±—Г–Љ–∞–ґ–љ–Њ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –љ–∞—И–Є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П-—Б–њ–Є—Б–Ї–Є –≤–Ј–∞–Љ–µ–љ –Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї–Њ–≤ –Ї–Њ–≥–і–∞? –Я—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –≤ —В–Њ–ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Є —Н—В–Є —Е—А–∞–Љ—Л –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л вАУ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII –љ–∞—З–∞–ї–µ XVIII –≤–µ–Ї–∞. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–Є —Б–≤–Њ–Є –љ–Њ–≤—Л–µ –Ј–µ–Љ–ї–Є –љ–∞ —О–≥–µ –Њ–±—Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є –Я—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є —Е—А–∞–Љ–∞–Љ–Є. –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–µ –љ–∞ ¬Ђ—Б—В–Њ–ї–±–Є–ї–Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О¬ї. –Э–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –Ф–µ—Б—П—В–Є–љ–љ–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ–∞—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є XIII –≤–µ–Ї–Њ–Љ.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —В—Г–Љ–∞–љ –љ–∞–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ–Љ–Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ–Є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–∞–Љ–Є ¬Ђ—Г–і—А–µ–≤–љ–Є—В—М¬ї –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–µ —Ж–µ—А–Ї–≤–Є. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–є —Ж–µ–ї–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В —Б–ї–Њ–≤–∞ вАУ ¬Ђ—Ж–µ—А–Ї–≤–Є –љ–µ —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є, –∞ —А–µ—Б—В–∞–≤—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є¬ї. –У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г –Њ –њ–Њ—З—В–Є 900-–ї–µ—В–љ–µ–Љ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–µ —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є –ї–µ–≥–Ї–Њ –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–љ—Г—В—М. –Ы—О–±–Њ–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О. –Э–Њ –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ –Љ—Л –љ–∞–±–ї—О–і–∞–µ–Љ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Љ–∞–ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–є –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–Є ¬Ђ–і—А–µ–≤–љ–Є—Е¬ї —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є–є. –Р —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В –Ф–µ—Б—П—В–Є–љ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ —А–≤—Г, –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ—А–Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ. –Я–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, –Ј–∞—Б—Л–њ–Ї–∞ —А–≤–∞ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П XIII –≤–µ–Ї–Њ–Љ. –§—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В—Л –Ф–µ—Б—П—В–Є–љ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–Љ–µ—О—В –±–Њ–ї—М—И—Г—О, —З–µ–Љ –Њ–±—Л—З–љ–Њ, –≥–ї—Г–±–Є–љ—Г. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –≤–µ–і—М –Є—Е –≤—Л–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–Є –≤–Њ —А–≤—Г. –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—О –Є —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–∞ –љ–µ –Њ–±–Љ–∞–љ–µ—И—М.

–Ґ–Њ–ґ–µ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ—В—Б—П –Є –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ.

–Я–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–љ–љ–Є—Е —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П XVIIвАУXIX –≤–≤. –Р, –Ї—Г–і–∞ –ґ–µ –і–µ–ї–Є—Б—М —А–Њ—Б–Ї–Њ—И–љ—Л–µ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Є–µ –і–≤–Њ—А—Ж—Л —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–Њ –±–Њ–≥–∞—В–Њ–≥–Њ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞? –Т—А–Њ–і–µ –±—Л —Б–њ–Є—Б–∞—В—М –Є—Е —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞ –С–∞—В—Л—П –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Э–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –Ј–∞ –Њ–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –Ї–∞—А–Љ–∞–љ –љ–µ –ї–µ–Ј—Г—В вАФ –і–µ—Б–Ї–∞—В—М, –Є—Е –њ–µ—А–µ—Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞, –Є–ї–Є –≤—В–Њ—А–Њ–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В вАУ –Є—Е —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї –Ш–≤–∞–љ –У—А–Њ–Ј–љ—Л–є, –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—П –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –¶–∞—А—М –і–µ—Б–њ–Њ—В —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї –≤—Б–µ, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –і–µ—В–Є–љ–µ—Ж, –≤–Њ—В –Є –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤—Б—С —Н—В–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–∞–љ–љ—Л–є –њ–Њ–Ї–ї—С–њ –љ–∞ –У—А–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В, –Ј–∞—З–µ–Љ –±—Л —Ж–∞—А—О —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–Њ—Б—М. –Т–µ–і—М –љ–∞ –љ–Њ–≤—Л—Е –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –Њ–±—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ —Д–Њ—А–њ–Њ—Б—В –љ—Г–ґ–µ–љ. –°—В—А–Њ–Є—В—М —В—Г—В –љ–∞–і–Њ, –∞ –љ–µ —А–∞–Ј—А—Г—И–∞—В—М. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є. –Ґ–µ–Љ–Є –ґ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–∞–Љ–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–∞—П –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –≤—Л—Б—В—А–Њ–µ–љ–∞ –≤ 1484 –≥. –Т–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ, —А–∞–љ–µ–µ —Н—В–Њ–є –і–∞—В—Л –≤—Б—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Д–∞–љ—В–Њ–Љ–љ–Њ–є. –Т—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Б—В—Л–Ї—Г–µ—В—Б—П —Б –і—А—Г–≥–Њ–є –і–∞—В–Њ–є. –Я–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –≤ 1478 –≥. –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–∞—П –Ј–µ–Љ–ї—П –њ–Њ–і—З–Є–љ–Є–ї–∞—Б—М –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ. –≠—В–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—В—М —В–∞–Ї: –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–µ –Ї–љ—П–Ј—М—П —А–∞—Б—И–Є—А–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –Є –љ–∞ –љ–Њ–≤–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –љ–Њ–≤—Г—О –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В—М.

–Ф–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б–ї—Г–ґ–Є—В —Б–Њ—З–Є–љ–µ–љ–Є–µ –Р.–Ь. –Ч–∞–є–Њ–љ—З–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, ¬Ђ–Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ 1853-1856,¬† –У–ї–∞–≤–∞ XV1 –Ю–±–Ј–Њ—А –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Є –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ї –љ–∞—З–∞–ї—Г –≤–Њ–є–љ—Л¬ї, http://www.adjudant.ru/crimea/zai1-15.ht

–І—В–Њ–±—Л —В–∞–Љ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П –≤–µ—Й—М —Г–њ—А—П–Љ–∞—П. –Х—Б–ї–Є —З—В–Њ-—В–Њ –≤ —Б—В–∞—А–Є–љ—Г –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ, —В–Њ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є –љ–∞–є–і—Г—В —Е–Њ—В—М –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –Ш –љ–µ–≤–∞–ґ–љ–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Њ–љ–Є –Є–ї–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ. –Ъ–Є–µ–≤ –Є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –њ–µ—А–µ–Ї–Њ–њ–∞–ї–Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ —Г–≤—Л. –Р –≤–Њ—В —Б–ї–µ–і—Л —Е—А–∞–Љ–Њ–≤ I –≤–µ–Ї–∞ –Р–љ–і—А–µ—П –Я–µ—А–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –Ъ—А—Л–Љ—Г –љ–∞ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—Й–µ –Э–µ–∞–њ–Њ–ї—П –°–Ї–Є—Д—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—И–ї–Є. –Р —З–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ, —В–Њ –Є–Ј–≤–Є–љ–Є—В–µ, –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В. –Ъ–∞–Ї –≤ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є –Є–≥—А–µ ¬Ђ–Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –љ–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л, –±—Г–Љ–∞–≥–∞¬ї, –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –≤—Б–µ–≥–Њ —Б–Є–ї—М–љ–µ–є. –Р –≤ –µ–≥–Њ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є –±—Г–Љ–∞–≥—Г –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –њ–Њ–і—Б—Г–љ—Г—В—М –њ–Њ–і —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ –љ–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л.

–Ш–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–µ —В–µ—А–Љ–Є–љ–∞.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –≤ –љ–∞—И–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –†—Г—Б—М –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —Б–ї–Њ–≤–Њ-–њ—А–Є—Б—В–∞–≤–Ї—Г ¬Ђ–Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–∞—П¬ї?

–Ґ–µ—А–Љ–Є–љ ¬Ђ–Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–∞—П –†—Г—Б—М¬ї –њ–Њ—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е XVIIIвАФXIX –≤–µ–Ї–Њ–≤. –Ґ.–µ. –≤ —В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї–Є —Б—В—А–Њ–Є—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–µ —Е—А–∞–Љ—Л, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–±—А–µ–ї–Є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є-—Б–њ–Є—Б–Ї–Є –Є —Г—В—А–∞—В–Є–ї–Є –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є-–Њ—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—Л (–µ—Б–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ–Є –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –±—Л–ї–Є).

–Ю —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ъ–Є–µ–≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞ –љ–µ–Ї–Њ–µ–є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є –≤ IX –≤–µ–Ї–µ –Є –њ–Њ–љ—П—В–Є—П –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–Є.

–£ –љ–∞—Б –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –њ—А—П–Љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ–∞—П, –Є —В–µ—А–Љ–Є–љ—Л –і–ї—П –љ–µ—С –±—Л–ї–Є–љ–љ—Л–µ.

–Я–Њ—А–Њ–≥–Є –њ—А–µ—В–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –љ–∞ –њ—Г—В–Є ¬Ђ–Ш–Ј –≤–∞—А—П–≥ –≤ –≥—А–µ–Ї–Є¬ї.

–У–Є–є–Њ–Љ –С–Њ–њ–ї–∞–љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л¬ї (“–Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ –Ъ–Њ—А–Њ–ї–µ–≤—Б—В–≤–∞ –Я–Њ–ї—М—И–Є, –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞—О—Й–Є—Е—Б—П –Њ—В –њ—А–µ–і–µ–ї–Њ–≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤–Є–Є, –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –≥—А–∞–љ–Є—Ж –Ґ—А–∞–љ—Б–Є–ї—М–≤–∞–љ–Є–Є”) –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ XVII –≤–µ–Ї–∞ –њ–Є—И–µ—В: ¬Ђ–Я–ї–Њ–і–Њ—А–Њ–і–Є–µ –њ–Њ—З–≤—Л –і–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –ґ–Є—В–µ–ї—П–Љ —Е–ї–µ–± –≤ —В–∞–Ї–Њ–Љ –Є–Ј–Њ–±–Є–ї–Є–Є, —З—В–Њ –љ–µ—А–µ–і–Ї–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ –Ј–љ–∞—О—В, —З—В–Њ —Б –љ–Є–Љ –і–µ–ї–∞—В—М, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, —З—В–Њ —Г –љ–Є—Е –љ–µ—В —Б—Г–і–Њ—Е–Њ–і–љ—Л—Е —А–µ–Ї, –≤–њ–∞–і–∞—О—Й–Є—Е –≤ –Љ–Њ—А–µ, –Ј–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Ф–љ–µ–њ—А–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ 50 –Љ–Є–ї—П—Е –љ–Є–ґ–µ –Ъ–Є–µ–≤–∞ –њ—А–µ–≥—А–∞–ґ–і–µ–љ —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—М—О –њ–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ–Є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В—Б—В–Њ–Є—В –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞ –і–Њ–±—А—Л—Е —Б–µ–Љ—М –Љ–Є–ї—М, —З—В–Њ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В –і–µ–љ—М –њ—Г—В–Є. –≠—В–Њ –њ—А–µ–≥—А–∞–і–∞ –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Љ —Б–њ–ї–∞–≤–ї—П—В—М —Б–≤–Њ–є —Е–ї–µ–± –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї—М¬ї.[2]

–Я—А–µ–≥—А–∞–і–∞ —Н—В–∞ –њ—А–Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –і–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–ї–Њ—В–Є–љ—Л –Ф–љ–µ–њ—А–Њ–≥—Н—Б–∞ –≤ XX –≤–µ–Ї–µ, —З—В–Њ –њ–Њ–і–љ—П–ї–Њ —Г—А–Њ–≤–µ–љ—М –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –Є –Ј–∞—В–Њ–њ–Є–ї–Њ –њ–Њ—А–Њ–≥–Є. –Ю–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤ –і–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –њ–ї–Њ—В–Є–љ—Л –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г–≤–Є–і–µ—В—М –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л—Е —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П—Е –≤ —Б–µ—В–Є –Ш–љ—В–µ—А–љ–µ—В. –Т–Њ—В –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є—В–µ –Є –њ–Њ—З–Є—В–∞–є—В–µ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –Њ —В–µ—Е –њ–Њ—А–Њ–≥–∞—Е http://kazachka07.livejournal.com/43898.html.

–Т—Л–≤–Њ–і –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–є – —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –њ—Г—В—М —З–µ—А–µ–Ј —В–µ –Ї–∞–Љ–љ–Є –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Є —З–µ—А–µ–Ј –±—Г–µ—А–∞–Ї–Є –њ–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ вАУ —Д–∞–љ—В–∞–Ј–Є—П –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤.

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–Љ, —З—В–Њ –≤ —В–µ –≤–µ–Ї–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –Ї–∞—Б–Ї–∞–і—С—А—Л, –≥–Њ—В–Њ–≤—Л–µ —А–Є—Б–Ї–љ—Г—В —Б–≤–Њ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О –Є —Д–Є–љ–∞–љ—Б–Њ–≤—Л–Љ –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–Є–µ–Љ. –Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л–є –њ—Г—В—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В—М –њ—А–Є–±—Л–ї—М. –Р —З—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є—В—М —В–Њ–≥–і–∞ –°–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤–Є—П —А–Њ–Љ–µ—П–Љ –Є –†—Г—Б–Є? –†–∞–Ј–≤–µ —З—В–Њ –≤–Њ–Є–љ–Њ–≤-–≤–∞—А—П–≥–Њ–≤. –Т–Њ—В –Є—Е —Б–ї–µ–і—Л –љ–∞ –†—Г—Б–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤—Л.

–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П W.¬† –Ъrause [25] –Њ –Ї–∞–Љ–љ—П—Е –љ–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–µ –У–Њ—В–ї–∞–љ–і –≤ –Я–Є–ї—М–≥–Њ—А–і–µ. –Э–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Ї–∞–Љ–љ–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ–∞—П –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–Љ X –≤–µ–Ї–∞: ¬Ђ–≠—В–Є —П—А–Ї–Њ –Њ–Ї—А–∞—И–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–љ–Є –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–ї–Є –•–µ–≥–±—М—П—А–љ –Є –µ–≥–Њ –±—А–∞—В—М—П –†–Њ–і–≤–Є—Б–ї, –≠–є—Б—В–µ–є–љ –Є –≠–і–Љ—Г–љ–і –≤ –њ–∞–Љ—П—В—М –Њ –†–∞–≤–љ–µ –Ї —О–≥—Г –Њ—В –†—Г—Д—Б—В–∞–є–љ–∞. –Ю–љ–Є –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є –Р–є—Д—Г—А–∞вА¶¬ї. –Р–є—Д—Г—А вАФ —Н—В–Њ —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–є –њ–Њ—А–Њ–≥ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –Є–Ј 13-—В–Є. –Ш–Ј –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤—Л–≤–Њ–і, —З—В–Њ –±—А–∞—В—М—П –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–є –Є –њ–Њ—Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Б–∞–Љ —Д–∞–Ї—В –і–Њ—Б—В–Є–ґ–µ–љ–Є—П —Е–Њ—В—П –±—Л —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–Њ–≥–∞ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ—Л–Љ –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є.

–Ґ–∞–Ї–∞—П —А–∞–і–Њ—Б—В—М –Њ—В –ї–Є—Ж–µ–Ј—А–µ–љ–Є—П —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А–Њ–≥–∞. –Ю –Ї–∞–Ї–Њ–Љ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –і–ї—П –≥—А—Г–ґ–µ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤ —В—Г—В –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –≤–Њ–Њ–±—Й–µ.

–Ґ–µ–Љ –ґ–µ X –≤–µ–Ї–Њ–Љ –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–µ —А–∞–љ–љ–Є–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Є —Б–Ї–∞–љ–і–Є–љ–∞–≤—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—З–µ–є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –і–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ—А–Њ–≥–Њ–≤. [13] –Ю—А—Г–ґ–Є–µ –≤–Њ–Є–љ—Л –љ–µ –±—А–Њ—Б–∞–ї–Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞. –Т–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–µ –≤—Б–µ–Љ –±—А–∞—В—М—П–Љ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є.

–Э–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ–µ, –љ–Њ –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ–µ вАУ –Ф—А–µ–≤–љ–Є–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і, –Ї–∞–Ї –Є –Ф—А–µ–≤–љ–Є–є –Ъ–Є–µ–≤ вАФ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–∞–љ—В–Њ–Љ—Л –љ–∞ –≤—Л–і—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ–Љ —В–Њ—А–≥–Њ–≤–Њ–Љ –њ—Г—В–Є ¬Ђ–Ш–Ј –≤–∞—А—П–≥ –≤ –≥—А–µ–Ї–Є¬ї.

–Р, –Ј–∞—З–µ–Љ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –Є–Ј–Њ–±—А–µ–ї–Є —Н—В–Њ—В –њ—Г—В—М ¬Ђ–Ш–Ј –≤–∞—А—П–≥ –≤ –≥—А–µ–Ї–Є¬ї? –Р —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–ґ–Ї–µ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –≤ –Љ–Њ–љ–∞—И–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–µ–ї—М–µ ¬Ђ–љ–∞–њ—А–∞–≤–Є—В—М –њ–Њ –Ф–љ–µ–њ—А—Г¬ї —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–∞ –Р–љ–і—А–µ—П –Я–µ—А–≤–Њ–Ј–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Е–Њ—В—М –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ, –љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–і–Є—В—М –њ–µ—А–≤–µ–љ—Б—В–≤–Њ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є –≤ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–Є —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б—В–≤–∞ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї–µ –±—Г–і—Г—Й–µ–є –†—Г—Б–Є, –∞ —Б–њ—Г—Б—В—П –≤–µ–Ї–∞ –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –њ—Г—В–Є –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Є–Ј –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ –Ъ–Є–µ–≤ –≤–∞—А—П–≥–Њ–≤ –Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –љ–∞—З–∞—В—М —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ—Г—О.

–Т–Њ—В –Є —Б—З–Є—В–∞–є—В–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А—Л –Я–Т–Ы –њ—А–Њ—В–Њ—А–Є–ї–Є —В–Њ—В –њ—Г—В—М –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ. –†–µ–∞–ї—М–љ–Њ —Н—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞ –†—Г—Б–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —Ж–∞—А–Є –Є –Є–Љ –њ–Њ–љ–∞–і–Њ–±–Є–ї–Є—Б—М —А–Њ–і–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–µ. –Ю—З–µ–≤–Є–і–љ–∞—П –њ–Њ–Ј–і–љ—П—П —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П-–і–Њ–±–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ.

–Ф–∞ –Є —Б –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї–Њ–Љ –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –љ–µ –≤—Б–µ —П—Б–љ–Њ. –Х—Б–ї–Є –њ–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, —З—В–Њ –∞–њ–Њ—Б—В–Њ–ї –њ–Њ–±—Л–≤–∞–ї –љ–∞ –Т–Њ–ї—Е–Њ–≤–µ, —В–Њ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –љ–∞ –†—Г—Б–Є —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ–Ї–Њ–≤¬† –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–ї–Њ –∞—А–Є–∞–љ—Б—В–≤–Њ? –°–Љ. –≥–ї–∞–≤—Г –£–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–≤–Њ –Ї—А–µ—Й–µ–љ–Є–µ –Є–ї–Є –Ј–і–µ—Б—М http://yar46.livejournal.com/33122.html.

–Ю—В–Ї—Г–і–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ъ–Є–µ–≤.

–Я–Њ–Є—Й–µ–Љ —Б–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ъ–Є–µ–≤¬ї. –Ф–ї—П –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О –і–µ—В—Б–Ї—Г—О –Є–≥—А—Г ¬Ђ–њ–Њ–Є—Й–µ–Љ –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ¬ї. –°–Љ—Л—Б–ї –Є–≥—А—Л – –њ–Њ–Є—Б–Ї –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ —Б –Ј–∞–і–∞–љ–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –І–∞—Б—В–µ–љ—М–Ї–Њ —Н—В–Є–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —Б –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є –≤ —И–Ї–Њ–ї–µ –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ —Г—А–Њ–Ї–∞—Е –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–µ–є –њ–∞—А—В–µ.

–Ґ–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ ¬Ђ–Ї–Є–µ–≤¬ї –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В—Б—П —Г –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –Є –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П—Е –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П —Б–ї–∞–≤—П–љ. –Ф–∞–ґ–µ —А–µ–Ї–Є –њ–Њ–њ–∞–і–∞—О—В—Б—П —Б –њ–Њ—Е–Њ–ґ–Є–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ. –°–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–µ —Г—З–µ–љ—Л–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤.

–Т–Є–Ї—В–Њ—А –ѓ–љ–Њ–≤–Є—З –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ—Л [26]:

- ¬Ђ–°–µ–ї–Њ –Ъ–Є–µ–≤–Њ –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –Ј–µ–Љ–ї–µ –•–µ–ї–Љ—Б–Ї–Њ–є,

- –≤ –°—А–µ–і—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ –Є—Е вАФ –і–≤–∞,

- –≤ –Ш–љ–Њ–≤—А–Њ—Ж–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Ъ–Є–µ–≤–Њ, –Є–Љ–µ–µ—В—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г–љ–Ї—В –Ъ–Є–µ–≤–Є—Ж–∞ –Є —Б–µ–ї–Њ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–∞—П –Т–Њ–ї—П.

- –Э–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Я–µ–љ—З–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Є–Љ–µ—О—В—Б—П —Б–µ–ї–∞ –Ъ–Є—П–љ—Л –Є –Ъ–Є–Є.

- –°–µ–ї–∞ —Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ъ–Є–µ–≤ –µ—Б—В—М –≤ –Э–Њ–≤–Њ-–†–∞–і–Њ–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —Г–µ–Ј–і–µ –Є –≤ –°–Є–ї–µ–Ј–Є–Є.

- –Т –Ь–∞–Ј–Њ–≤—И–µ –µ—Б—В—М —Б–µ–ї–Њ –Ъ–Є–µ–≤–Є—Ж—Л.

- –°–µ–ї–∞ –Ъ–Є—П–љ—Л –Є–Љ–µ—О—В—Б—П –≤ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Т–Њ–ї—Л–љ–Є –Є –≤ —О–ґ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е –Ы–Є—В–≤—Л.

- –°–µ–ї–∞ —Б –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –Ъ–Є–µ–≤–µ—Ж вАФ –≤ —Г–µ–Ј–і–∞—Е –°–ї—Г—Ж–Ї–Њ–Љ –Є –С—П–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ.

- –У–Њ—А–Њ–і –Ъ–Є–µ–≤ –µ—Б—В—М –≤ –Ь–Њ—А–∞–≤–Є–Є,

- —Б–µ–ї–Њ –Ъ–Є–µ–≤ вАФ –≤ –Т–µ–љ–≥—А–Є–Є.

- –°–µ–ї–Њ –Ъ–Є–є –µ—Б—В—М –≤ —Б–µ—А–±—Б–Ї–Њ–є –Ы—Г–ґ–Є—Ж–µ,

- –њ–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї –Ъ–Є–µ–≤–Њ вАФ –≤ –Ї—А–∞–µ –Ъ–Њ—Б–Њ–≤–Њ.

–°.–Ь. –Ґ—А—Г–±–∞—З–µ–≤ –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є –љ–∞—Б—З–Є—В–∞–ї –±–Њ–ї–µ–µ —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В–Є.

–†–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞ –њ–Њ –Х–≤—А–Њ–њ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Њ —В–Њ–Љ —З—В–Њ, –≤—Б–µ —Н—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–µ –Њ–і–Є–љ –Ї–љ—П–Ј—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥ –Є —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –і–∞—В—М –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—П. –°–Ї–Њ—А–µ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ ¬Ђ–Ї–Є–µ–≤¬ї –Њ—В—А–∞–ґ–∞–ї–Њ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є. –І—В–Њ-—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є –љ–∞—И–Є—Е —П–Љ—Й–Є–Ї–Њ–≤ –Є–ї–Є –≤–µ–љ–µ—Ж–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ–љ–і–Њ–ї—М–µ—А–Њ–≤.

–Я–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–∞, –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–∞.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–± –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л —З–µ—А–µ–Ј —А–µ–Ї—Г –љ–∞ –ї–Њ–і–Ї–∞—Е –Є –њ–ї–Њ—В–∞—Е, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Њ –≤–µ—Б–µ–ї –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј—Г—О—В —И–µ—Б—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ—В—В–∞–ї–Ї–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Њ—В –і–љ–∞. –Э–∞ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ –Ј–∞–љ—П—В–Є–µ —В–∞–Ї–Є–Љ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–Њ–Љ —П–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–Љ—Л—Б–ї–Њ–Љ –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М ¬Ђ–Ї–Є—О–≤–∞–љ–љ—П–Љ¬ї. –Т —Б—В–∞—А–Є–љ—Г —В–∞–Ї–Њ–є —И–µ—Б—В –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Ї–Є–µ–Љ.

–°–ї–Њ–≤–∞—А—М –Ф–∞–ї—П —А–∞–љ–љ–Є—Е –Є–Ј–і–∞–љ–Є–є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ ¬Ђ–Ї–Є–є¬ї вАФ –љ–∞ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е —О–≥–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–µ—З–Є—П—Е –Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В, – –њ–∞–ї–Ї–∞, —В—А–Њ—Б—В—М, –њ–Њ—Б–Њ—Е. –Т –Ъ–Є–µ–≤–µ –љ–∞ –Я–Њ–і–Њ–ї–µ –µ—Б—В—М —А–µ–Ї–∞ –Ъ–Є—П–љ–Ї–∞. –Х—С –±–µ—А–µ–≥–∞ —Г–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Є –Њ—В —А–∞–Ј–Љ—Л–≤–∞ –Ј–∞–±–Є–≤–Ї–Њ–є —Б–≤–∞–є (–Ї–Є—С–≤).

–Ф–љ–µ–њ—А –±–Њ–ї—М—И–∞—П —А–µ–Ї–∞ –Є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В.

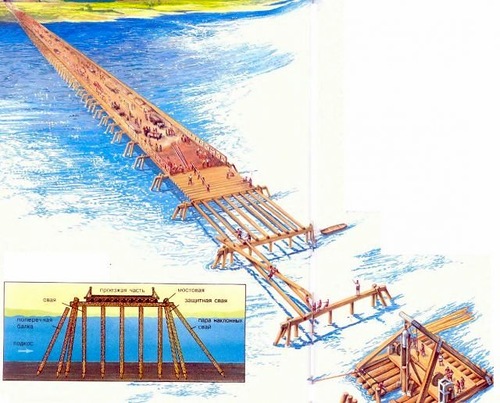

–Я–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —Б –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –У–µ—А–Њ–і–Њ—В —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ—А–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –≤ –°–Ї–Є—Д–Є—О –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Є–є —Ж–∞—А—М –Ф–∞—А–Є–є –і–ї—П –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л —Б–≤–Њ–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є —З–µ—А–µ–Ј –С–Њ—Б—Д–Њ—А –Є –Ф—Г–љ–∞–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б—В–∞–≤–Є—В—М –±–Њ—А—В –Ї –±–Њ—А—В—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –њ–Њ–≤–µ—А—Е –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї—Б—П –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б—В–Є–ї. –Х–≥–Њ –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї –Ъ—Б–µ—А–Ї—Б, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї –њ–Њ—Е–Њ–і –љ–∞ –У—А–µ—Ж–Є—О, –њ—А–Є —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л —З–µ—А–µ–Ј –С–Њ—Б—Д–Њ—А –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –і–ї—П —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ—В —Б–љ–Њ—Б–∞ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Є—В—М –Ї–∞–љ–∞—В, –Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г—В—М –µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–≤. –Т –Љ—Г–Ј–µ–µ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ъ—А–µ–Љ–ї—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Њ –њ–µ—А–≤—Л—Е –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–∞—Е —З–µ—А–µ–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г-—А–µ–Ї—Г. –Я–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –Є–Ј –љ–∞–њ–ї–∞–≤–љ—Л—Е —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –њ–ї–Њ—В–Њ–≤. –Р —З—В–Њ–±—Л —В–∞–Ї–Њ–є –Љ–Њ—Б—В –љ–µ —Б–љ–Њ—Б–Є–ї–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ, –њ–ї–Њ—В—Л —Б–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Є –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, –∞ –Ї—А–∞–є–љ–Є–µ –њ—А–Є–Ї—А–µ–њ–ї—П–ї–Є –Ї –Ј–∞–±–Є—В—Л–Љ —Б–≤–∞—П–Љ –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥–∞—Е —А–µ–Ї–Є. –Ф–ї—П –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б—Г–і–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Г—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј–≤–Њ–і–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Љ–Њ—Б—В–∞¬ї. http://forums.vif2.ru/archive/index.php/t-1454.html

–Э–∞—И –Ї–Є–µ–≤-–њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј —А—П–і–∞ –ї–Њ–і–Њ–Ї, –љ–∞–Ї—А—Л—В—Л—Е –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ –љ–∞—Б—В–Є–ї–Њ–Љ. –Ф–љ–µ–њ—А –љ–µ —В–∞–Ї –≥–ї—Г–±–Њ–Ї, –Ї–∞–Ї –С–Њ—Б—Д–Њ—А –Є –Є–Љ–µ–µ—В –њ–µ—Б—З–∞–љ–Њ–µ –і–љ–Њ. –Ч–і–µ—Б—М –њ—А–Њ—Б—В—Л–Љ –Є –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –ї–Њ–і–Њ–Ї-–њ–Њ–љ—В–Њ–љ–Њ–≤ –Њ—В —Б–љ–Њ—Б–∞ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ –±—Л–ї–Њ вАУ –Ј–∞–±–Є—В—М —А—П–і —Б–≤–∞–є-–Ї–Є—С–≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –≤ —А–µ—З–љ–Њ–µ –і–љ–Њ –Є —Г–ґ–µ –Ї —Б–≤–∞—П–Љ –њ—А–Є–≤—П–Ј—Л–≤–∞—В—М –ї–Њ–і–Ї–Є.

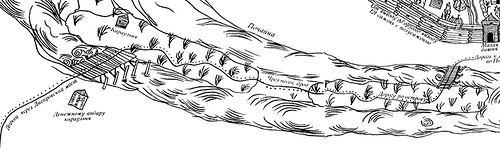

–Ґ–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ XVII —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞—А—В–Њ–є, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ 1695 –≥. –Х—С –∞–≤—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б—В–Њ–ї—М–љ–Є–Ї—Г –Ш–≤–∞–љ—Г –£—И–∞–Ї–Њ–≤—Г. –Э–∞ –Ї–∞—А—В–µ —Б—Е–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В, —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–µ–Љ—Л–є –Ї–Є—П–Љ–Є. [26]

–Я–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞ –Є–Ј –і–≤—Г—Е —З–∞—Б—В–µ–є. –Ю–і–љ–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–∞ –ї–µ–≤—Л–є –±–µ—А–µ–≥ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ —Б –†—Л–±–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–Љ (—Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Н—В–Њ –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤), –і—А—Г–≥–∞—П —З–∞—Б—В—М –Љ–Њ—Б—В–∞ —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤ —Б –њ—А–∞–≤—Л–Љ –±–µ—А–µ–≥–Њ–Љ. –£ –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј–≤–Њ–і–љ–∞—П —Б–µ–Ї—Ж–Є—П. –Ф–ї—П –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б—Г–і–Њ–≤ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤–≤–µ—А—Е, –Ї —Б–≤–∞–µ.

–Т–µ—А—Б–Є—П –Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—П –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Ъ–Є–µ–≤–∞ –Њ—В ¬Ђ–Ї–Є–µ–≤–∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–∞¬ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –Є—Б–њ–Њ–Ї–Њ–љ –≤–µ–Ї–Њ–≤ –Є –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Њ—В—А–Є—Ж–∞–µ—В—Б—П –Я–Т–Ы. –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ—Ж —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ—В —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б—В–∞—В—Г—В –Є –љ–µ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–µ—В –Ъ–Є—П-–њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј—З–Є–Ї–∞, –≤–µ–ї–Є—З–∞—П –µ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ. –Э–Њ —В—Г—В —Г–ґ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї ¬Ђ–Р¬ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є –Є ¬Ђ–С¬ї.

–Я–µ—А–µ–≤–Њ–Ј –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ–µ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–µ. –Ф–ї—П –µ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П, –і–µ–Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–∞ –љ–∞ –Ј–Є–Љ—Г –Є –Љ–Њ–љ—В–∞–ґ–∞ –≤–µ—Б–љ–Њ–є, –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ –Є–Љ–µ—В—М –±—А–Є–≥–∞–і—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤. –Ф–∞ –Є —Б–Њ–±—А–∞–љ–љ—Г—О –Ј–∞ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Г –њ–ї–∞—В—Г –Ї—В–Њ-—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї —Г—З–Є—В—Л–≤–∞—В—М –Є –±–µ—А–µ—З—М. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—К–µ–Ї—В–∞ –±—Л–ї —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, –љ–Њ –≤–Њ—В –±—Л—В—М –Ї–љ—П–Ј–µ–Љ —Н—В–Њ –≤—А—П–і –ї–Є. –†–∞–Ј–≤–µ –Ї–љ—П–ґ–µ—Б–Ї–Њ–µ –і–µ–ї–Њ —Б–Є–і–µ—В—М –љ–∞ –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–µ –Є –Љ—Л—В —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М —Б –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј–∞. –Р –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ –Ъ–Є–є –њ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є—О –і–µ—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л вАУ –Ј–∞–њ—А–Њ—Б—В–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–њ—П—В—М –Ї–љ—П–Ј—О —В–∞–Ї–Њ–µ –љ–µ –њ—А–Є—Б—В–∞–ї–Њ. –Х–≥–Њ –Ї—А—Г–≥ –Ј–∞–±–Њ—В –±—Л–ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ —И–Є—А–µ, –Є —Б—Г–і –Є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–љ—Л–µ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –Є–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–∞–Љ–Є —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї—Б—П –Є —В–µ–Љ —Б—В–∞–ї –Ь—Г–і—А—Л–Љ, –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б—В–∞–ї –Ю–Ї–∞—П–љ–љ—Л–Љ, –Ї—В–Њ-—В–Њ –Ґ—С–Љ–љ—Л–Љ –Є –і–∞–ґ–µ –Ъ—А–∞—Б–љ—Л–Љ. –Р –≤–Њ—В —П–Ї–Њ—А–µ–Љ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л –Ї–љ—П–Ј—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–±–Є–і–µ—В—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ–Ј–≤–∞—В—М.

–Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П. –Ш–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–Є—В–µ–ї–µ–є –Ю–ї–µ–≥–∞, –Ш–≥–Њ—А—П, –Ю–ї—М–≥–Є, –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–∞, –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ –њ–Њ—Б–µ–ї–µ–љ–Є–є, –∞ —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –і–µ—В–µ–є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Є—Е –Є–Љ–µ–љ–∞. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –Ъ–Є–µ–Љ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –Њ–±—А–∞—В–љ–∞—П. –Ґ–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–≤ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ, –∞ ¬Ђ–Ъ–Є–є¬ї –Ї–∞–Ї –Є–Љ—П –љ–µ —З–Є—Б–ї–Є—В—Б—П –љ–Є –≤ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ—Б–Ї–Є—Е, –љ–Є –≤ —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е ¬Ђ—Б–≤—П—В—Ж–∞—Е¬ї.

–£–Ї—А–µ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –±–µ—А–µ–≥–∞ —А–µ–Ї–Є –°–≤–Є—А—М –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї–Є—П–Љ–Є-—Б–≤–∞—П–Љ–Є. –§–Њ—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞ 2011 –≥.

–Ъ–∞–Ї –≤–Є–і–Є—В–µ –≤ —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ї–љ—П–Ј–µ–є, –∞ –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—П—Е –Є—Е –≤–µ–Ј–і–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В—А–Њ–µ. –Э–∞ —В—А–Њ–Є—Е –Ї–љ—П–ґ–Є–ї–Є –Є –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ (–†—О—А–Є–Ї —Б –±—А–∞—В—М—П–Љ–Є –°–Є–љ–µ—Г—Б–Њ–Љ –Є –Ґ—А—Г–≤–Њ—А–Њ–Љ) –Є –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ (–Ъ–Є–є –©–µ–Ї –Є –•–Њ—А–Є–≤), –Є –і–∞–ґ–µ –≤—В—А–Њ–µ–Љ –І–µ—Е, –Ы–µ—Е, –Є –†—Г—Б —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є —В—А–Є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–∞. –Р –њ–Њ—З–µ–Љ—Г —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—А–Є? –У–µ–љ–µ—В–Є–Ї–∞ –љ–∞—Б—З–Є—В–∞–ї–∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–µ –Х–≤—А–Њ–њ—Л —Ж–µ–ї—Л—Е –і–µ–≤—П—В—М —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–і–Њ–≤, –ґ–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –±—Г–і—Г—Й–µ–є –†—Г—Б–Є 3700 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і. –Я–Њ—З–Є—В–∞–є—В–µ –Р. –Ъ–ї—С—Б–Њ–≤–∞. http://www.lebed.com/2009/art5471.htm

–£–ґ, –љ–µ –Њ—В –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є –ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Љ—Г–ґ—Б–Ї–∞—П —В—А–∞–і–Є—Ж–Є—П –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –≤—А–µ–Љ—П –≤—В—А–Њ–µ–Љ.

–Э–∞–њ–ї–∞–≤–љ—Л–µ –Љ–Њ—Б—В—Л –†—Г—Б–Є-–†–Њ—Б—Б–Є–Є

–Ш–Ј—Г—З–∞—П –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ъ–Є–µ–≤–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є—В—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ—Л–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–µ —З–µ—А–µ–Ј –Ф–љ–µ–њ—А –≤ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г—О—Й–µ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ. –Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О –њ–Њ–і–±–Њ—А–Ї—Г —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤ –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–є, –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—О—Й–Є—Е —Б–∞–Љ—Г –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –Є —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–µ–∞–ї–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤.

–Р–љ–∞–ї–Њ–≥–Є—З–љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –±—Л–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л —Б –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є. –У–µ—А–Њ–і–Њ—В (5 –≤–µ–Ї –і–Њ –љ.—Н.) —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –њ—А–Є –њ–Њ—Е–Њ–і–µ –≤ –°–Ї–Є—Д–Є—О –њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Є–є —Ж–∞—А—М –Ф–∞—А–Є–є (522-486 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н.) –і–ї—П –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л —Б–≤–Њ–µ–є –∞—А–Љ–Є–Є —З–µ—А–µ–Ј –С–Њ—Б—Д–Њ—А –Є –Ф—Г–љ–∞–є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б—В–∞–≤–Є—В—М –±–Њ—А—В –Ї –±–Њ—А—В—Г –Ї–Њ—А–∞–±–ї–Є, –њ–Њ–≤–µ—А—Е –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї—Б—П –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б—В–Є–ї. –Х–≥–Њ –њ—А–µ–µ–Љ–љ–Є–Ї –Ъ—Б–µ—А–Ї—Б (486 вАФ 465 –≥–≥. –і–Њ –љ.—Н.), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ—П–ї –њ–Њ—Е–Њ–і –љ–∞ –У—А–µ—Ж–Є—О, –њ—А–Є —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л —З–µ—А–µ–Ј –С–Њ—Б—Д–Њ—А –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –і–ї—П —Г–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Њ—В —Б–љ–Њ—Б–∞ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–≤–Є—В—М –Ї–∞–љ–∞—В, –Є –њ—А–Њ—В—П–љ—Г—В—М –µ–≥–Њ —З–µ—А–µ–Ј –њ—А–Њ–ї–Є–≤.

–Э–∞—И–ї–Є—Б—М –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –њ—А–Њ –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л, –љ–Њ —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї—Б—П –†–Є–Љ.

–Э–∞ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–µ –њ—А–Є–≤–µ–і–µ–љ–∞ —Б—Е–µ–Љ–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Г–њ—А–Њ—Й–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–≤–∞–є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞.

–†–Є–Љ—Б–Ї–Є–µ —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —З–∞—Б—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б–Є–љ–Њ–љ–Є–Љ–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ—Л—Е —В–µ—Е–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є–є. –Т—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –≤–µ–і—Г—Й–Є–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤ –†–Є–Љ, –±—Л–ї–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –љ–µ –і–ї—П –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П, –Њ–љ–Є –Є–Љ–µ–ї–Є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є–µ ¬Ђ–њ—А–Њ–±–Ї–Є¬ї –љ–∞ –љ–Є—Е –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—О. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –і–Њ—А–Њ–≥–∞–Љ –ї–µ–≥–Є–Њ–љ—Л –±—Л—Б—В—А–Њ –і–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ –Љ–µ—Б—В–∞ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –Є —В–∞–Ї–ґ–µ –±—Л—Б—В—А–Њ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М. –Ґ–Њ–є –ґ–µ —Ж–µ–ї–Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –Є —А–Є–Љ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—Б—В—Л.

–≠—В–Њ –і–µ—В–Є—Й–µ —Г–ґ–µ –Ѓ–ї–Є—П –¶–µ–Ј–∞—А—П. –Т 55 –≥–Њ–і—Г –і–Њ –љ.—Н. –Њ–љ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–Є–ї –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –†–µ–є–љ. –Ф–ї–Є–љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 400 –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –†–µ–є–љ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ —Б—З–Є—В–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ–є –Ј–∞—Й–Є—В–Њ–є –Њ—В —А–Є–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—В–Њ—А–ґ–µ–љ–Є—П. –Ш –≤–Њ—В —В–µ–±–µ –љ–∞.

–Ь–Њ—Б—В –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –≤—Б–µ–≥–Њ –Ј–∞ –і–µ—Б—П—В—М –і–љ–µ–є, –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Є–ї–Њ–Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л. –¶–µ–Ј–∞—А—М –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї –њ–µ—А–µ—Б–µ—З—М –†–µ–є–љ –Є –Њ–љ —Н—В–Њ —Б–і–µ–ї–∞–ї.

–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —В–∞–Ї–∞—П –ґ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В –Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В –Ъ–∞–ї–Є–≥—Г–ї—Л, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ—Л–є —З–µ—А–µ–Ј –Љ–Њ—А–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –С–∞–є–Є –Є –Я—Г–Ј—Г–Њ–ї–Є (Baiae and Puzzuoli), –і–ї–Є–љ–Њ—О –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ –≤ 4 –Ї–Љ. –Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ъ–∞–ї–Є–≥—Г–ї–∞ —Б–Њ–Њ—А—Г–і–Є–ї —Н—В–Њ—В –Љ–Њ—Б—В –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї —Г—Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ—В –њ—А–Њ—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—П, —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –µ—Б—В—М –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —И–∞–љ—Б —Б—В–∞—В—М –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ—Б–µ—З—М –Ј–∞–ї–Є–≤ –С–∞–є–Є –љ–∞ –ї–Њ—И–∞–і–Є. –Ъ–∞–ї–Є–≥—Г–ї–∞ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Ї –≤—Л–Ј–Њ–≤, –Є —Б–Њ–Њ—А—Г–і–Є–ї —Н—В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В. –Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї: http://u.to/z8lyAQ

–Ъ–Є–µ–≤-–њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј —З–µ—А–µ–Ј –Ф–љ–µ–њ—А, 1695 –≥.

–Р –≤–Њ—В –Є –†—Г—Б—М. –Я—А–Њ—И–ї–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Њ—Б—В–Њ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—П –¶–µ–Ј–∞—А—П. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л —З–µ—А–µ–Ј –Ф–љ–µ–њ—А –і–ї—П –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П —Б—Г—Е–Њ–њ—Г—В–љ—Л—Е –њ—Г—В–µ–є —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Ж–µ–≤ –Є –њ–∞–ї–Њ–Љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј—Г –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–µ —А—П–і–Њ–Љ —Б –Ъ–Є–µ–≤–Њ-–Я–µ—З–µ—А—Б–Ї–Є–Љ –Љ–Њ–љ–∞—Б—В—Л—А–µ–Љ –≤—Б—В–∞–ї –≥–Њ—А–Њ–і. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є. –Ґ–∞–Љ –Њ—В –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –§—А–∞–љ–Ї—Д—Г—А—В (–њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–∞ –§—А–∞–љ–Ї–Њ–≤), –Ю–Ї—Б–µ–љ—Д—Г—А—В (–њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–∞ –і–ї—П —Б–Ї–Њ—В–∞) –Є –і—А. –°—В–∞—А–Є–љ–љ—Л–є –Ъ–Є–µ–≤-–њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј –≤ –≥–ї—Г–±–Є–љ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –і–∞–ї –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Є —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і—Г. –Р –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤ –і–∞–ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї–Є –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Є —Б–∞–Љ—Г –†—Г—Б—М –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є.

–°—Е–µ–Љ–∞ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤—Л —З–µ—А–µ–Ј –Ф–љ–µ–њ—А –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ъ–Є–µ–≤–∞, –∞–≤—В–Њ—А —Б—В–Њ–ї—М–љ–Є–Ї –Ш–≤–∞–љ –£—И–∞–Ї–Њ–≤, 1695 –≥. –Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї http://lib.rus.ec/b/212915/read

–Я–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В, —Г–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ —В–µ—З–µ–љ–Є–Є —А–µ–Ї–Є –Ї–Є—П–Љ–Є (—И–µ—Б—В–∞–Љ–Є), –≤–±–Є—В—Л–Љ–Є –≤ –і–љ–Њ –Ф–љ–µ–њ—А–∞. –Ю–љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј –і–≤—Г—Е —З–∞—Б—В–µ–є. –Ю–і–љ–∞ —З–∞—Б—В—М —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–∞ –ї–µ–≤—Л–є –±–µ—А–µ–≥ –Ф–љ–µ–њ—А–∞ —Б –†—Л–±–∞–ї—М—Б–Ї–Є–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –±—Л–ї –і–ї–Є–љ–љ–µ–µ, –і—А—Г–≥–∞—П –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–µ–Ї–Є–љ—Г—В–∞ —З–µ—А–µ–Ј —А–µ–Ї—Г –Я–Њ—З–∞–є–љ—Г –Є —Б–Њ–µ–і–Є–љ—П–ї–∞ –Њ—Б—В—А–Њ–≤ —Б –њ—А–∞–≤—Л–Љ –±–µ—А–µ–≥–Њ–Љ.

–Э–∞ —Б—Е–µ–Љ–µ –≤–Є–і–µ–љ –±—А–µ–≤–µ–љ—З–∞—В—Л–є –љ–∞—Б—В–Є–ї, —В–Њ—А—З–∞—Й–Є–µ –Є–Ј –≤–Њ–і—Л —Б–≤–∞–Є (–Ї–Є–Є), –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞–љ—Л –ї–Њ–і–Ї–Є, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Й–Є–µ—Б—П –њ–Њ–і –љ–∞—Б—В–Є–ї–Њ–Љ. –†–∞–Ј–≤–Њ–і–љ–∞—П —Б–µ–Ї—Ж–Є—П —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ —Г –њ—А–∞–≤–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–∞. –Ф–ї—П –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б—Г–і–Њ–≤ –Њ–љ–∞ –њ–Њ–і—В—П–≥–Є–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤–≤–µ—А—Е, –Ї —Б–≤–∞–µ, –љ–∞ —Б—Е–µ–Љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–∞–ї–µ–љ–љ–Њ–є –Њ—В –њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–∞, —З–µ–Љ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ.

–Ь–Њ—Б—В—Л —З–µ—А–µ–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г-—А–µ–Ї—Г. 1476 –≥.

–Э–∞–ї–Є—З–Є–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ —З–µ—А–µ–Ј –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г-—А–µ–Ї—Г –≤ —З–µ—А—В–µ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –Р–Љ–±—А–Њ–і–ґ–Њ –Ъ–Њ–љ—В–∞—А–Є–љ–Є –њ–Њ—Б–Њ–ї –Т–µ–љ–µ—Ж–Є–Є: ¬Ђ–У–Њ—А–Њ–і –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ —Б—В–Њ–Є—В –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ —Е–Њ–ї–Љ–µ; –Ј–∞–Љ–Њ–Ї –Є –≤–µ—Б—М –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥–Њ—А–Њ–і вАФ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–µ. –†–µ–Ї–∞, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П –Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є—В —З–µ—А–µ–Ј —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Г –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є –Є–Љ–µ–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤. –У–Њ—А–Њ–і –Њ–Ї—А—Г–ґ–µ–љ –ї–µ—Б–∞–Љ–Є¬ї. –Я–Њ—Б–Њ–ї –±—Л–ї –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Њ–µ–Ј–і–Њ–Љ –Є –ї—О–±–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ—Б—В–∞–Љ–Є —Б –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1476 –≥–Њ–і–∞ –њ–Њ —П–љ–≤–∞—А—М 1477 –≥–Њ–і–∞.

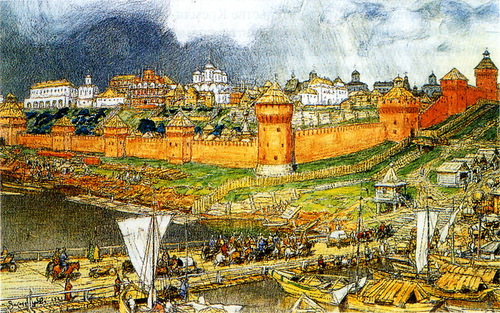

–Э–µ –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ –Є –љ–∞—И–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Є. –Р.–Ь. –Т–∞—Б–љ–µ—Ж–Њ–≤, ¬Ђ–Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ъ—А–µ–Љ–ї—М –њ—А–Є –Ш–≤–∞–љ–µ III¬ї.

–≠—В–Њ—В –Љ–Њ—Б—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј –њ–µ—А–µ—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї—Б—П, –Є–Љ–µ—П —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ – –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ—А–µ—Ж–Ї–Є–є.

–Т–µ–Ї–∞ —Б–њ—Г—Б—В—П –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Є–Ј–Є—В–∞ –Ъ–Њ–љ—В–∞—А–Є–љ–Є —Г–ґ–µ 28 –Љ–∞—П 1987 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –°–°–°–† –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞–ї –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є –Ф–µ–љ—М –њ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Є–Ї–∞, –љ–∞ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ—А–µ—Ж–Ї–Є–є –Љ–Њ—Б—В –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–ї–Є–ї—Б—П 19-–ї–µ—В–љ–Є–є –љ–µ–Љ–µ—Ж –Ь–∞—В–Є–∞—Б –†—Г—Б—В –љ–∞ –Љ–∞–ї–µ–љ—М–Ї–Њ–Љ —Б–њ–Њ—А—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В–µ “–°–µ—Б—Б–љ–∞-172”. –†—Г—Б—В, –љ–µ –Є–Љ–µ—П –≤—К–µ–Ј–і–љ–Њ–є –≤–Є–Ј—Л, –њ–µ—А–µ—Б–µ–Ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї—Г—О –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Г, –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ–ї 800 –Ї–Љ –љ–∞–і —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–µ–є –°–°–°–† –Є –њ–Њ—Б–∞–і–Є–ї —Б–≤–Њ–є —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –≤ —Ж–µ–љ—В—А–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л.

–°–∞–Љ–Њ–ї–µ—В —Б –ї–µ–≤—Л–Љ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В–Њ–Љ –Є —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–∞—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ –њ–Њ—Б–∞–і–Ї—Г –Љ–µ–ґ–і—Г –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Њ–є –±–∞—И–љ–µ–є –Ъ—А–µ–Љ–ї—П –Є —Б–Њ–±–Њ—А–Њ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –С–ї–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ. –†—Г—Б—В—Г –љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ—Б–∞–і–Є—В—М —Б–∞–Љ–Њ–ї–µ—В –њ—А—П–Љ–Њ –љ–∞ –Ъ—А–∞—Б–љ—Г—О –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М, –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї—О–і–µ–є. –°–і–µ–ї–∞–≤ –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —А–∞–Ј–≤–Њ—А–Њ—В –љ–∞–і –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж–µ–є “–†–Њ—Б—Б–Є—П”, –Њ–љ –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ, –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–Њ—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞ –Є –≤—Л—А—Г–ї–Є–ї –љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є —Б–њ—Г—Б–Ї.

–Я–Њ—Б–ї–µ –њ—А–Є–Ј–µ–Љ–ї–µ–љ–Є—П –Ь–∞—В–Є–∞—Б –љ–∞—З–∞–ї —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞—В—М –∞–≤—В–Њ–≥—А–∞—Д—Л. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Н—В–Њ—В –Љ–Њ—Б—В –≤ –љ–∞—А–Њ–і–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤–Њ-3. –Ы–µ—В—З–Є–Ї –±—Л–ї –Њ—Б—Г–ґ–і—С–љ –љ–∞ 4 –≥–Њ–і–∞, –∞ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≤–Њ–µ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ–њ–ї–∞—В–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ–≥–Њ–љ–∞–Љ–Є. –£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞ —Б–≤–Њ—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П.

–Ь–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –Ю–Ї—Г, –Э–Є–ґ–љ–Є–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і.

–Ь–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –Ю–Ї—Г, –Э–Є–ґ–љ–Є–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і.

–Ъ–∞–Ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ —Б–µ–Љ–µ–є–љ—Л—Е –∞—А—Е–Є–≤–∞—Е —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В—Б—П —Б—В–∞—А—Л–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Ї–Є.

–Т —Ж–µ–љ—В—А–µ —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞ –љ–∞ —Б—В—А–µ–ї–Ї–µ –Ю–Ї–Є –Є –Т–Њ–ї–≥–Є –≤–Є–і–µ–љ —Б–Њ–±–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –∞ –љ–∞ —А–µ–Ї–µ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ —Б—Г–і–Њ–≤ –њ–µ—А–µ–і –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–Љ –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ.

–§–Њ—В–Њ –∞–≤—В–Њ—А–∞. –Т–Є–і –њ–Њ—З—В–Є —Б —В–Њ–є –ґ–µ —В–Њ—З–Ї–Є. –≠—В–Њ 2010 –≥. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В —В–∞–Љ –ґ–µ, –≥–і–µ —Б—В–Њ—П–ї –Є —Б—В–∞—А—Л–є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–є. –°–њ—А–∞–≤–∞ –љ–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –≤–Є–і–µ–љ —Б–Њ–±–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Э–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Ь–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –Э–µ–≤—Г, –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥, 1727 –≥.

–Т—Б–µ–≥–Њ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –≤ –і–µ–ї—М—В–µ –Э–µ–≤—Л –±—Л–ї–Њ 11 –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –љ–∞–њ–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤. –Я–µ—А–≤—Л–є –Є–Ј –љ–Є—Е вАФ –Ш—Б–∞–∞–Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є. –Х–≥–Њ –љ–∞–≤–µ–ї–Є –≤ 1727 –≥–Њ–і—Г –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –Ї–љ—П–Ј—П –Р. –Ф. –Ь–µ–љ—И–Є–Ї–Њ–≤–∞, —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—П –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П. –Ь–Њ—Б—В —Б–≤—П–Ј–∞–ї –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤ —Б –ї–µ–≤—Л–Љ –±–µ—А–µ–≥–Њ–Љ –Э–µ–≤—Л –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–µ–µ –Р–і–Љ–Є—А–∞–ї—В–µ–є—Б—В–≤–∞ вАФ —В–∞–Љ, –≥–і–µ —Б—В–Њ—П–ї–∞ –Ш—Б–∞–∞–Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–∞—П —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤—М, –Њ—В –љ–µ—С –Љ–Њ—Б—В –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —Б–≤–Њ—С –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ.

–Я–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ –±–Њ–Љ–±–∞—А–і–Є—А–∞-–ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В–∞ –§. –Я–∞–ї—М—З–Є–Ї–Њ–≤–∞ –≤ 1732 –≥–Њ–і—Г –Ш—Б–∞–∞–Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—Б—В –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –Ј–∞–љ–Њ–≤–Њ. –Ю–љ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї –Є–Ј —А—П–і–∞ –±–∞—А–Њ–Ї-–њ–ї–∞—И–Ї–Њ—Г—В–Њ–≤, –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ —П–Ї–Њ—А—П—Е. –Э–∞ –±–∞—А–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Є —Г–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –њ—А–Њ–≥–Њ–љ—Л –Є –љ–∞—Б—В–Є–ї. –Ф–ї—П –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞ —Б—Г–і–Њ–≤ –Љ–Њ—Б—В –Є–Љ–µ–ї –≤ –і–≤—Г—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е —А–∞–Ј–≤–Њ–і–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є.

–° –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Љ–Њ—Б—В–Њ–Љ, –≤–Ј–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –њ–ї–∞—В–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —В–∞—А–Є—Д—Г. –° –њ–µ—И–Є—Е вАФ 1 –Ї–Њ–њ–µ–є–Ї–∞, —Б –≤–Њ–Ј–Њ–≤ вАФ 2 –Ї–Њ–њ–µ–є–Ї–Є, —Б –Ї–∞—А–µ—В –Є –Ї–Њ–ї—П—Б–Њ–Ї вАФ 5 –Ї–Њ–њ–µ–µ–Ї, —Б 10 –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е —Б–Ї–Њ—В–Є–љ вАФ 2 –Ї–Њ–њ–µ–є–Ї–Є, —Б —Б—Г–і–Њ–≤ (—Б —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Њ–Љ –Љ–Њ—Б—В–∞) вАФ 1 —А—Г–±–ї—М. –С–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ –њ—А–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї–Є—Б—М –ї–Є—И—М –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–µ –Ї–∞—А–µ—В—Л, –і–≤–Њ—А—Ж–Њ–≤—Л–µ –Ї—Г—А—М–µ—А—Л, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є —Ж–µ—А–µ–Љ–Њ–љ–Є–є –Є –њ–Њ–ґ–∞—А–љ—Л–µ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Л. –Я–ї–∞—В–∞ –Ј–∞ –њ—А–Њ–µ–Ј–і –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ–љ–µ–љ–∞ –≤ 1755 –≥–Њ–і—Г.

–Ш—Б–∞–∞–Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—Б—В –љ–∞–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ –≤ –ї–µ—В–љ–Є–є —Б–µ–Ј–Њ–љ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 184 –ї–µ—В. 11 –Є—О–љ—П 1916 –≥–Њ–і–∞ –Њ—В –Є—Б–Ї—А—Л –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–µ–≥–Њ –њ–Њ –Э–µ–≤–µ –±—Г–Ї—Б–Є—А–∞ –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В –≤–Њ—Б–њ–ї–∞–Љ–µ–љ–Є–ї—Б—П –Є —Б–≥–Њ—А–µ–ї.

–У—А–∞–љ–Є—В–љ—Л–µ —Г—Б—В–Њ–Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–±–µ—А–µ–ґ–љ–Њ–є –Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –Ф–µ–Ї–∞–±—А–Є—Б—В–Њ–≤ вАФ –љ–µ–Љ—Л–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ј–і–µ—Б—М –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ –Ш—Б–∞–∞–Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞ вАФ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –љ–∞–њ–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–∞ —З–µ—А–µ–Ј –Э–µ–≤—Г.

–Я–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В –≤ –Ю—А—И–µ, 1895 –≥.

–Т –њ—А–Њ—И–ї—Л–µ –≤–µ–Ї–∞ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—Б—В—Л —Б–≤—П–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –±–µ—А–µ–≥–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞—Е.

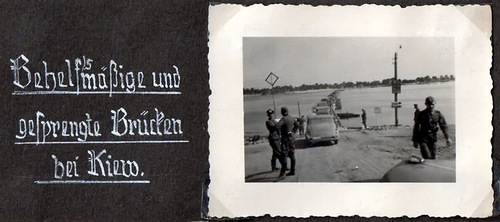

–Т–Њ–µ–љ–љ—Л–µ –Љ–Њ—Б—В—Л –Ъ–Є–µ–≤–∞ –≤ 1941 –≥.

–Ь–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ –Ј–љ–∞–ї –Ф–љ–µ–њ—А –≤ —А–∞–Ј–љ—Л–µ –≤–µ–Ї–∞.

–Я—А–Є –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–є –Р—А–Љ–Є–Є –≤ 1941 –≥–Њ–і—Г –≤—Б–µ –Ї—А–∞—Б–∞–≤—Ж—Л –Љ–Њ—Б—В—Л —З–µ—А–µ–Ј –Ф–љ–µ–њ—А –±—Л–ї–Є –≤–Ј–Њ—А–≤–∞–љ—Л.

–Э–Є–ґ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ —Г–љ—В–µ—А-–Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–Љ, —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ –∞–ї—М–±–Њ–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї –Ї—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –Ї–Є–µ–≤–ї—П–љ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П —Д–∞—И–Є—Б—В–Њ–≤ —Б –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї–Є.

–Э–µ–Љ–µ—Ж–Ї–∞—П –∞–≤—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ–∞ –і–≤–Є–ґ–µ—В—Б—П –њ–Њ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—Б—В—Г –љ–∞ –ї–µ–≤—Л–є –±–µ—А–µ–≥ –Ф–љ–µ–њ—А–∞.

–Я–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –Ю–Ї—Г, –≥. –Ь—Г—А–Њ–Љ, 2009 –≥.

–Ш –≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Љ–Њ—Б—В—Л –Є–Љ–µ—О—В —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ.

–Я–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –Ф–љ–µ–њ—А, –≤ –Ф—Г–±—А–Њ–≤–љ–Њ, –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї–∞—Б—В—М. 2007 –≥.

–Я–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –Ф–љ–µ–њ—А, –≤ –Ф—Г–±—А–Њ–≤–љ–Њ, –Т–Є—В–µ–±—Б–Ї–∞—П –Њ–±–ї–∞—Б—В—М. 2007 –≥.

–Ф–ї–Є–љ–∞ –Љ–Њ—Б—В–∞ 110 –Љ., –≥—А—Г–Ј–Њ–њ–Њ–і—К–µ–Љ–љ–Њ—Б—В—М 20 —В–Њ–љ–љ.

–Ь–Њ—Б—В –Т. –Ф–∞–ї—П —З–µ—А–µ–Ј –Т–Є—Б–ї—Г. 1831 –≥.

–Ь–Њ—Б—В –Т. –Ф–∞–ї—П —З–µ—А–µ–Ј –Т–Є—Б–ї—Г. 1831 –≥.

–Я—А–Њ—Б—В–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—М –Љ–Њ—Б—В, —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є —Б–∞–Љ–Є–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –Ф–∞–ї–µ–Љ, –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–≥–Њ –°–ї–Њ–≤–∞—А—П. –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–µ –ї—О–і–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ–Љ.

–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –≤—А–∞—З –Т. –Ф–∞–ї—М –Є–Ј —В—Г—А–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Е–Њ–і–∞, –Ї–∞–Ї –≤ 1831 –≥–Њ–і—Г –µ–≥–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є–Ј–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Г. –Э–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –µ–Љ—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–µ–≤–∞—В—М —Б –њ–Њ–ї—П–Ї–∞–Љ–Є. –Ч–і–µ—Б—М-—В–Њ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є–ї –Ф–∞–ї—М —Б–≤–Њ–є —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –њ–Њ–і–≤–Є–≥, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–і–љ–Є–Љ –≤–Ј–Љ–∞—Е–Њ–Љ —В–Њ–њ–Њ—А–∞ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї —Ж–µ–ї—Г—О –∞—А–Љ–Є—О. –Р –і–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї.

–Я–µ—Е–Њ—В–љ—Л–є –Ї–Њ—А–њ—Г—Б, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Ф–∞–ї—М —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤—А–∞—З–Њ–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –њ—А–Є–ґ–∞—В –њ–Њ–ї—П–Ї–∞–Љ–Є –Ї –±–µ—А–µ–≥—Г —А–µ–Ї–Є –Т–Є—Б–ї—Л. –Ф–ї—П –±–Њ—П —Б–Є–ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ, –∞ –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –Ј–∞ —А–µ–Ї—Г –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –Љ–Њ—Б—В —Б–Њ–ґ–≥–ї–Є –њ–Њ–ї—П–Ї–Є. –Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є—В—Л—Б—П—З–љ–∞—П –∞—А–Љ–Є—П –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞ –≥–Њ—В–Њ–≤–∞ –Њ–±—А—Г—И–Є—В—М—Б—П –љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Њ—В—А—П–і.

–Ш —В—Г—В –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ—Л–є –≤—А–∞—З –Ф–∞–ї—М –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї –љ–∞–≤—Л–Ї–Є –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї, —Г—З–∞—Б—М –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–µ. –Т–Њ–Ї—А—Г–≥ –Ј–∞–±—А–Њ—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–љ–Њ–Ї—Г—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞, –≥–і–µ –Ф–∞–ї—М —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї —А–∞–љ–µ–љ—Л—Е, –≤–∞–ї—П–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –њ—Г—Б—В—Л—Е –±–Њ—З–µ–Ї. –Ш–Ј –њ–Њ–і—А—Г—З–љ—Л—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –њ–Њ–і —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ –≤—А–∞—З–∞ –Ф–∞–ї—П –≤ –Ї—А–∞—В—З–∞–є—И–Є–µ —Б—А–Њ–Ї–Є –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –Т–Є—Б–ї—Г. –Я–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Њ—Б—В—Г –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –Є –ї–Њ—И–∞–і–Є, –љ–Њ –і–∞–ґ–µ –Ј–∞—Б—В—А—П–≤—И–Є–є –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –Љ–Њ—Б—В–∞ –∞—А—В–Є–ї–ї–µ—А–Є–є—Б–Ї–Є–є –Њ–±–Њ–Ј.

–Ъ –Њ–њ—Г—Б—В–µ–≤—И–µ–Љ—Г –±–µ—А–µ–≥—Г –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л–µ –Њ—В—А—П–і—Л –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤—А–∞–ґ–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–Њ–≤ —Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ—Б—В. –Ъ –љ–Є–Љ –њ–Њ–і–Њ—И–µ–ї –Ф–∞–ї—М –Є –Њ–±—К—П–≤–Є–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –≤—А–∞—З, –∞ –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ —П–Ї–Њ–±—Л –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –±–Њ–ї—М–љ—Л–µ –Є —А–∞–љ–µ–љ—Л–µ. –Ґ–∞–Ї, –±–µ—Б–µ–і—Г—П, –Њ–љ–Є —И–ї–Є –њ–Њ –Љ–Њ—Б—В—Г, –∞ —Б–ї–µ–і–Њ–Љ –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є –њ–Њ—И–ї–∞ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П –Ї–∞–≤–∞–ї–µ—А–Є—П.

–Ф–Њ—И–ї–Є –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л –Љ–Њ—Б—В–∞, –Є —В—Г—В –Ф–∞–ї—М –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї –љ–∞ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј –±–Њ—З–µ–Ї, –≥–і–µ –ї–µ–ґ–∞–ї –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –њ—А–Є–њ–∞—Б–µ–љ–љ—Л–є —В–Њ–њ–Њ—А. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ –≤—А–∞—З-–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А —Е–Є—В—А—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ —Б–≤—П–Ј–∞–ї –Ї–∞–љ–∞—В—Л, —Б–Ї—А–µ–њ–ї—П—О—Й–Є–µ –≤–µ—Б—М –Љ–Њ—Б—В. –Я–Њ–ї—П–Ї–Є –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є –Њ–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М—Б—П, –Ї–∞–Ї –Ф–∞–ї—М –≤–Ј–Љ–∞—Е–љ—Г–ї —В–Њ–њ–Њ—А–Њ–Љ вАФ –Є –≤—Б—П –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–∞ —А–∞—Б–њ–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —З–∞—Б—В–Є. –С–Њ—З–Ї–Є, –ї–Њ–і–Ї–Є, –њ–ї–Њ—В—Л, –∞ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ–Є –Є –≤—Б–µ—Е, –Ї—В–Њ –±—Л–ї –љ–∞ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–µ, –њ–Њ–љ–µ—Б–ї–Њ –≤–љ–Є–Ј –њ–Њ –Т–Є—Б–ї–µ. –Ф–∞–ї—М –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ї—Г—З–љ–Њ –і–Њ–њ–ї—Л–ї –і–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Є –±—Л–ї –≤—Б—В—А–µ—З–µ–љ –≤–Њ—Б—В–Њ—А–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–Є–Ї–∞–Љ–Є –љ–∞—И–Є—Е —Б–Њ–ї–і–∞—В.

–Ґ–∞–Ї –љ–∞—Е–Њ–і—З–Є–≤–Њ—Б—В—М –Є –Њ—В–≤–∞–≥–∞ –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞—З–∞ —Б–њ–∞—Б–ї–∞ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–Њ. –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –Њ—В–љ–µ—Б–ї–Њ—Б—М –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–≤–Є–≥—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ? –Ю–љ–Њ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Њ –Ф–∞–ї—ОвА¶ –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А –Ј–∞ ¬Ђ–љ–µ–Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А—П–Љ—Л—Е –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є¬ї! –°–Њ–≤—Б–µ–Љ –Є–љ–∞—З–µ –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї –µ–≥–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є —Ж–∞—А—М –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є I, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –ї–Є—З–љ—Л–Љ —Г–Ї–∞–Ј–Њ–Љ –љ–∞–≥—А–∞–і–Є–ї –Ф–∞–ї—П –±–Њ–µ–≤—Л–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Б–Ї–Є–Љ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ —Б –±—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–∞–Љ–Є –Є –±–∞–љ—В–Њ–Љ.

–Ю—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–µ –ґ–∞–ї—М, —З—В–Њ –љ–µ –љ–∞—И–µ–ї —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞ –Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Љ–Њ—Б—В–∞ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞, –≤—А–∞—З–∞ –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–∞ –Ф–∞–ї—П. –Ь–Њ–ґ–µ—В –Ї—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–Ј —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–і–Њ—Е–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П.

–Ф–∞–ї—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ —Г—З–Є–ї—Б—П –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–Њ –Ј–љ–∞–ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—О. –≠—В–Њ –Є –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ –µ–Љ—Г —Б–њ–∞—Б–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Є–і–µ—О —Б–і–µ–ї–∞—В—М –Љ–Њ—Б—В –Є–Ј –≤–Є–љ–љ—Л—Е –±–Њ—З–µ–Ї. –Ф–∞ –Є –њ–µ—Б–љ–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л, –≤–Њ—В, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Њ ¬Ђ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М вАУ –Њ–Љ—Г–ї–µ–≤–∞—П –±–Њ—З–Ї–∞¬ї. –Р –µ—Й—С —Г–ї—М–Є, —Б–Ї–≤–Њ—А–µ—З–љ–Є–Ї–Є, –Љ–Є–љ–Є-—Б–∞—Г–љ—Л, –Ї–ї–µ—В–Ї–Є –і–ї—П –Ї—А–Њ–ї–Є–Ї–Њ–≤ –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–≥–Њ –µ—Й—С. –Ш–Ј–Њ–±—А–µ—В–∞—В–µ–ї–µ–љ –љ–∞—И –љ–∞—А–Њ–і, –њ—А–Њ—Б—В–Њ —З—Г–і–Њ.

–Т–Њ—В –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞–Ј –≥–Њ–≤–Њ—А—О, – –£—З–Є—В–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —А–µ–±—П—В–∞, –Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –љ–µ –њ—А–Њ–њ–∞–і—С—В–µ.

–Я–Њ—А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї—П–µ–Љ.

–≠—В–Њ—В –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ–Њ-–±–Њ—З–Ї–Њ–≤–Њ–є –Љ–Њ—Б—В –љ–∞–≤–Њ–і–Є—В –љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–µ —А–∞–Ј–Љ—Л—И–ї–µ–љ–Є—П. –Х—Б–ї–Є –±–Њ—З–Ї–Є –Є –ї–Њ–і–Ї–Є –±—Л–ї–Є –љ–∞ –†—Г—Б–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞, —В–Њ –Є ¬Ђ–њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л–µ¬ї –Љ–Њ—Б—В—Л —Г–Љ–µ–ї—М—Ж—Л –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –і–µ–ї–∞—В—М, –љ–µ –Њ—Б–Њ–±–Њ –љ–∞–њ—А—П–≥–∞—П—Б—М.

–Ю–±–Њ–Ј—А–Є–Љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ї –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–Є–Љ—Л–Љ –њ–Њ–Ї–∞ –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞–Љ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –њ–Є—А–∞–Љ–Є–і –Є —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤ –њ—Г—Б—В—Л–љ–Є –Э–∞—Б–Ї–∞ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–љ—В–Њ–љ–љ—Л—Е –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ —П–≤–љ–Њ –љ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П. –С—Л–ї–∞ –±—Л –љ–∞ —В–Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Є –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ.

–Ш –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —Б–і–µ–ї–∞–µ–Љ –≤—Л–≤–Њ–і.

–Ь–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—Б—В–Њ–≤ —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ —В–Є–њ–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞—О—В —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –љ–∞ —А–µ–Ї–∞—Е –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –°–∞–Љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–Є–µ–≤-–њ–µ—А–µ–≤–Њ–Ј–∞ –µ—Й—С –≤ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–љ—Л–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ. –Ф–∞–ґ–µ –Я–Т–Ы –Њ —В–Њ–Љ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В.

–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ –≤–µ—Б—В–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Њ—В –љ–µ–≤–µ—Б—В—М –Њ—В–Ї—Г–і–∞ –≤–Ј—П–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Ї—А–∞—Б–Є–≤–µ–µ, —З–µ–Љ –Њ—В –њ—А–Њ–Ј–∞–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Њ–Љ—Й–Є–Ї–∞ –Ъ–Є—П. –Э–Њ –њ–µ—А–µ–њ—А–∞–≤–∞ –і–µ–ї–Њ, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–µ, –∞ –Є–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—Б–љ–Є —Б–ї–Њ–≤–Њ –љ–µ –≤—Л–Ї–Є–љ–µ—И—М.

–Ъ–Є–µ–≤, –Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –Є –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ VII –Я–Њ—А—Д–Є—А–Њ–≥–µ–љ–µ—В. –Я—А–∞–≤–і–∞ –Є –≤—Л–Љ—Л—Б–µ–ї.

–Ш–Љ–µ—П –і–∞–ґ–µ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –і–≤–∞ –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л—Е –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞, –і–≤–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ—В—А–∞. –≠—В–Њ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –Є –Ъ–Є–µ–≤. –Р –µ—Й—С —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Г—О —Б –љ–Є–Љ–Є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї—Г—О –†—Г—Б—М.

–С–Њ—П–љ, –Ь.–Т. –§–∞—О—Б—В–Њ–≤. –≠–љ—Ж–Є–Ї–ї–Њ–њ–µ–і–Є—П —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–≤–Њ–њ–Є—Б–Є.

–Ю —З—С–Љ –њ–µ–ї –љ–∞—И–Є–Љ –њ—А–µ–і–Ї–∞–Љ –С–Њ—П–љ? –Ю —В–Њ–Љ –ї–Є, –Њ —З–µ–Љ –±–∞—О—В —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Є?

–Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–∞—П –†—Г—Б—М –Ї–∞–Ї —В–µ—А–Љ–Є–љ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–∞ –≤ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М–µ –љ–∞ –Ї–Њ–љ—З–Є–Ї–µ –њ–µ—А–∞, –љ–Њ —Н—В–Њ —В–∞–Ї –Љ–µ–ї–Њ—З–Є –Є –њ—А–Њ–Є—Б–Ї–Є –Ј–ї–Њ–њ—Л—Е–∞—В–µ–ї–µ–є. –Я—А–Њ –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї—Г—О –†—Г—Б—М ¬Ђ—Н—В–Њ –ґ–µ –≤—Б–µ –Ј–љ–∞—О—В¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Д–∞–Ї—В—Л –і–∞—О—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Н—В–Њ–є —В–µ–Ј–µ —Г—Б–Њ–Љ–љ–Є—В—М—Б—П.

–°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Б—З–Є—В–∞—В—М –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –Є –Ъ–Є–µ–≤ —Ж–µ–љ—В—А–∞–Љ–Є —Г—Б–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є. –Ш–±–Њ –Ї–∞–Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–∞ –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—П, –Ї–Њ–љ–Ї—А–µ—В–љ–Њ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –љ–∞ –Т–Њ–ї—Е–Њ–≤–µ –Є –Ъ–Є–µ–≤–∞ –љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–µ —В—Л—Б—П—З—Г –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ. –Р –Ј–љ–∞—З–Є—В –Є –Ъ–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –†—Г—Б–Є?

–Ю —З–µ–Љ –ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б–Є –Є –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є?

–Р –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В –Њ–љ–Є –Њ—З–µ–љ—М –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є –≤—Б—С —Б–≤—П–Ј–∞—В—М –≤–Њ–µ–і–Є–љ–Њ, –Є —З–Є—В–∞—В—М –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –љ–µ –њ—А–µ–і–≤–Ј—П—В–Њ.

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б, –≥–і–µ —Н—В–Є –і–≤–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ—В—А–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М, –љ–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –њ—А–∞–Ј–і–љ—Л–є.

–Т —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –љ–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М –ґ–µ –≤—Б–µ—Е –ї–µ—В–Њ–њ–Є—Б—Ж–µ–≤ –њ–Њ–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л–Љ–Є —Д–∞–ї—М—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —В–Њ, —З—В–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ъ–Є–µ–≤–∞ –љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–µ –Ї–∞–Ї –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ cXVIII –≤–µ–Ї–∞ вАУ —Д–∞–Ї—В –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ—Л–є. –Э–µ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є–Љ–Њ –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ X –≤–µ–Ї–µ –Ї–∞–Ї –≥–Њ—А–Њ–і–∞. –≠—В–Њ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В –њ–Њ–ї—Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–∞—П –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є—П –≤ –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і–µ. –Ъ–∞–Ї –ґ–µ –±—Л—В—М —Б –њ–Њ—Б—В—Г–ї–∞—В–Њ–Љ –Њ–± —Н—В–Є—Е –і–≤—Г—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ ¬Ђ—Н—В–Њ –ґ–µ –≤—Б–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ¬ї –≤—А–Њ–і–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є?

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –≤–µ–Ї–∞—Е –Њ–±—А–Њ—Б–ї–∞ –Љ–Є—Д–∞–Љ–Є –Є –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –∞–Љ–±–Є—Ж–Є—П–Љ–Є. –Ґ–∞–Ї —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П –Њ–±—А–∞—Б—В–∞–µ—В —А–∞–Ї—Г—И–Ї–∞–Љ–Є.

–≠—В–Њ –≤–Є–і–љ–Њ –њ–Њ —В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї –љ–∞—Г–Ї–∞ –Њ—В–љ–µ—Б–ї–∞—Б—М –Ї –Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –≤ XVII –≤–µ–Ї–µ –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ–Њ–Љ—Г –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї—Г вАУ —В—А–∞–Ї—В–∞—В—Г –†–Њ–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ VII –С–∞–≥—А—П–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Ю–± —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–µ–є¬ї. –°—З–Є—В–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Љ–µ–ґ–і—Г 948 –Є 952 –≥–≥. –≤ –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Б—Л–љ—Г –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї—Г вАФ –†–Њ–Љ–∞–љ—Г II.

–≠—В–Њ—В —В—А–∞–Ї—В–∞—В –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞ —Г—И–Є –њ—А–Є—В—П–љ—Г—В –Ї —Б–ї–Њ–ґ–Є–≤—И–µ–є—Б—П –Ї XVIII –≤–µ–Ї—Г –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤–µ—А—Б–Є–Є –љ–∞—И–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.

–Ш—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї —Д–Њ—В–Њ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Ж—Л —Б—В—А–µ–ї—П—О—В “–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –Њ–≥–љ–µ–Љ” (–Љ–Є–љ–Є–∞—В—О—А–∞ XII –≤.).

–Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –С–∞–≥—А—П–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —В—А—Г–і–µ –њ–Є—И–µ—В –Њ–± –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–Є–Є “–ґ–Є–і–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–≥–љ—П”, –∞ –љ–Є–ґ–µ – –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤–∞—А–≤–∞—А–∞–Љ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М, –±—Г–і—В–Њ —А–Њ–Љ–µ—П–Љ –µ–≥–Њ –њ–Њ–і–∞—А–Є–ї –∞–љ–≥–µ–ї.

–Я–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї—Г –≤—Б–µ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї—Г–Ї–∞–≤—П—В. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є –њ—А–Њ ¬Ђ–≥—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є –Њ–≥–Њ–љ—М¬ї –±–Њ–ї—М—И–∞—П –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–∞. –Ш–Љ–µ—П —В–∞–Ї–Њ–µ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–µ –Њ—А—Г–ґ–Є–µ –µ—Й—С —В—Л—Б—П—З—Г –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є—П –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ –≤ –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –∞—А–Љ–Є–Є —В—Г—А–Њ–Ї –Є –њ–∞–ї–∞. –Ф–∞ –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –љ–Є –і–Њ, –љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Є—Е —Б–≤–µ—А—Е–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–µ–є. –Э–µ –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ–Є—Б–∞–ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А. –С—Г–і–µ–Љ —А–∞–Ј–±–Є—А–∞—В—М—Б—П —Б–∞–Љ–Є.

–Я—А–Њ–∞–љ–∞–ї–Є–Ј–Є—А—Г–µ–Љ —В—А–Є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞.

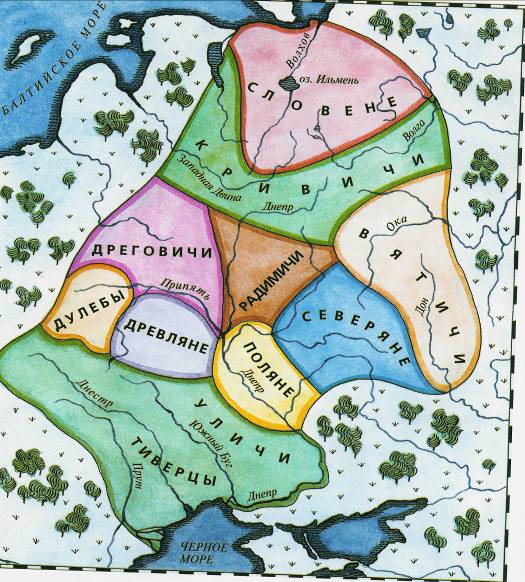

–У–Њ—А–Њ–і –Ъ–Є–µ–≤ –љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–µ. –У–Њ—А–Њ–і –Э–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і –љ–∞ –Т–Њ–ї—Е–Њ–≤–µ. –Ш –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —В—А–µ—В–Є–євАУ –Љ–µ—Б—В–Њ –≤–Њ –≤—Б—С–Љ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞—И–Є—Е –Ы–µ—В–Њ–њ–Є—Б–µ–є –Є –Ґ—А–∞–Ї—В–∞—В–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞.

–Ъ–∞–Ї –љ–∞—И–ї–Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й—Г—О ¬Ђ—З–µ—А–љ—Г—О –Ї–Њ—И–Ї—Г –≤ —З–µ—А–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ¬ї.

–Ю—З–µ–љ—М –Ј–∞–њ–∞–ї –Ї–Њ–Љ—Г-—В–Њ –Ъ–Є–µ–≤. –Ю—З–µ–љ—М —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Г–і—А–µ–≤–љ–Є—В—М –≥–Њ—А–Њ–і XVIII –≤–µ–Ї–∞, –Є –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤ X –≤–µ–Ї. –Ы—О–±—Л–Љ–Є –њ—Г—В—П–Љ–Є.

–Я–µ—А–µ–≤–µ–і—П —В—А–∞–Ї—В–∞—В –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–∞ –Т–Є–Ј–∞–љ—В–Є–Є, —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ –љ–µ–Љ –Ъ–Є–µ–≤, –і–∞ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –µ—Й—С –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–∞—О—В—Б—П, —З—В–Њ –Љ–Њ–љ–∞—А—И–Є–є –≥—А–µ–Ї —А–∞–Ј–љ–Њ –њ–Є—И–µ—В –њ—А–Њ —П–Ї–Њ–±—Л –Њ–і–Є–љ –Є —В–Њ—В –ґ–µ –≥–Њ—А–Њ–і.

–Ю—В–Ї—А–Њ–µ–Љ –Ї–љ–Є–≥—Г: ¬Ђ–Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –С–∞–≥—А—П–љ–Њ—А–Њ–і–љ—Л–є. –Ю–± —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–µ–є¬ї, –Ь.:–Э–∞—Г–Ї–∞, 1991 (–Ф—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–µ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –°–°–°–†) –Є —Г–≥–ї—Г–±–Є–Љ—Б—П –≤ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В.

¬Ђ–†–∞–Ј–ї–Є—З–љ–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Њ–≤ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –љ–Є—Е –Њ–і–љ–Є—Е –Є —В–µ—Е –ґ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–є –≤ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л—Е —Д–Њ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–Њ—А–Љ–∞—Е. –Ґ–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ –Ъ–Є–µ–≤ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–µ–Љ –Ї–∞–Ї: –Ъ–Є–Њ–∞–≤–∞, –Ъ–Є–Њ–≤–∞, –Ъ–Є–∞–≤–Њ–љвА¶ –Ґ—А–∞–љ—Б–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є–Є —А–∞–Ј–ї–Є—З–∞—О—В—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г —Б–Њ–±–Њ–є, –Ї–∞–Ї –µ—Б–ї–Є –±—Л –∞–≤—В–Њ—А –Є–ї–Є –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б—З–Є–Ї –±—Л–ї –љ–µ —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ —Г–≤–µ—А–µ–љ –≤ –њ–µ—А–µ–і–∞—З–µ –Є–ї–Є –Ј–≤—Г—З–∞–љ–Є–Є¬ї. –Р –≤–Њ—В –љ–∞—И–Є –ї–Њ–≤—Ж—Л —З–µ—А–љ—Л—Е –Ї–Њ—И–µ–Ї –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ —В–∞–Ї –њ—А–Њ—Б—В–Њ —Г–≤–µ—А–µ–љ—Л, —З—В–Њ, –Є —А–µ—З—М –≤ —В—А–∞–Ї—В–∞—В–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ –Ъ–Є–µ–≤–µ, –Є —В–∞–Ї–ґ–µ —Г–≤–µ—А–µ–љ—Л –≤ –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ–Љ –µ–≥–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤ —В–µ –і–∞–ї–µ–Ї–Є–µ –≤–µ–Ї–∞. –Р –Ї–∞–Ї –ґ–µ, ¬Ђ—Н—В–Њ –≤—Б–µ–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ¬ї.

–Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞–µ—В –µ—Й—С –Њ–і–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ, –њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В–Њ–µ –≤ –Ґ—А–∞–Ї—В–∞—В–µ —В–Њ–ґ–µ –Ї–∞–Ї –±—Л —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –Ъ–Є–µ–≤–Њ–Љ: ¬Ђ–Ъ—А–µ–њ–Њ—Б—В—М –Ъ–Є–Њ–∞–≤–∞, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–∞—П –°–∞–Љ–≤–∞—В–∞—Б¬ї. –Э–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П —Н—В–Њ –≥–∞ћБ–њ–∞–Ї—Б: –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–Є–≥–і–µ –љ–Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–µ —В–∞–Ї–Њ–є —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П. –° —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –њ–Њ—Б–∞–і–Є—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–∞—А—В—Г –љ–µ–ї—М–Ј—П. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Є, –Є, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –љ–∞ –Ф–љ–µ–њ—А–µ.