Из 58 стран мира, ведущих космическую деятельность, более трети – азиатские

Доклад на XXXIX Академических чтениях по космонавтике

Доклад на XXXIX Академических чтениях по космонавтике

С конца прошлого века в мире отмечается растущий интерес к инвестициям в космические технологии – только за последние 10 лет число стран, имеющих национальные космические программы или собственные космические средства удвоилось, а совокупный объём глобальных государственных ассигнований на космическую деятельность вырос более чем в 1,5 раза.

Интенсификации мировой космической деятельности на современном этапе в значительной степени способствуют расширение возможностей доступа в космос за счёт появления в секторе пусковых услуг новых игроков и стремительного развития технологий малых космических аппаратов, а также бурный рост смежных рынков продуктов и услуг в области прикладных космических систем.

Указанные факторы обуславливают вовлечение в космическую деятельность всё более широкого круга стран, что сопровождается увеличением доли второстепенных игроков в общем объёме мировых затрат на гражданскую космическую деятельность, а также усложнением их национальных программ. (Доля в мировых государственных затратах на гражданские космические программы США, ЕКА и Японии, занимавших по объёму бюджета первые три места, сократилась с 84% в 2004 г. до 65% в 2013 г.)

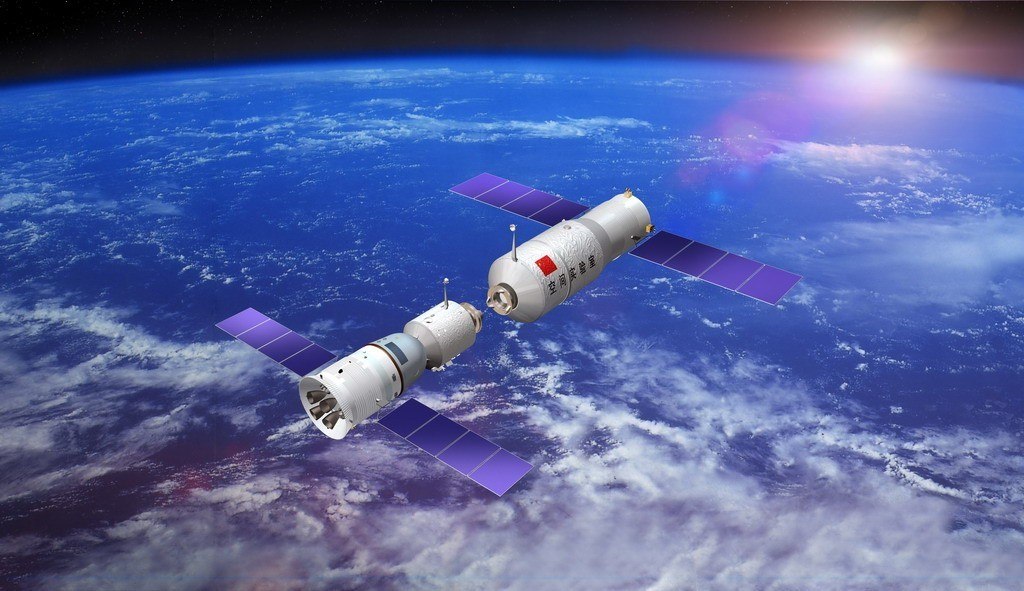

Наиболее динамично этот процесс развивается в Азиатском регионе. Из 58 стран, ведущих в настоящее время космическую деятельность, более трети – азиатские. За последнее десятилетие их совокупные расходы на гражданские космические программы удвоились. В 2013 г. регион опередил по этому показателю Европу, превращаясь в один из ключевых сегментов мирового космического рынка. По прогнозам Euroconsult, в период 2013-2022 гг. Азиатский регион станет ведущим заказчиком спутников – на его долю придётся 34% от общего числа аппаратов, запланированных к запуску в эти годы.

При этом необходимо отметить, что начиная с середины 2000-х гг. на фоне Китая, Индии и Японии, поступательно сокращающих своё отставание от США, России и Европы, активно начали развивать космический потенциал остальные региональные игроки. Только за последние пять лет трое – Иран, Южная Корея и КНДР обрели статус «космической державы». Остальные страны также заявили об амбициозных планах. К примеру, ОАЭ, планируют к 2017 г. создать первый полностью национальный спутник, а к 2021 г. – космическое агентство и первый в арабском мире зонд для изучения Марса. Примечательно, что даже страны, затронутые конфликтами, стремятся развивать космические технологии. Так, весной 2014 г. стало известно о соглашении между Афганистаном и компанией Eutelsat о покупке у неё запущённого ранее телекоммуникационного спутника W2M, а также о планах правительства Сирии по созданию национального космического агентства.

В данных условиях анализ основных факторов и перспектив развития космической деятельности в Азии приобретает всё большую актуальность.

Прежде всего, необходимо отметить, что регион представляет собой достаточно неоднородную группу государств с точки зрения уровня и темпов развития космических технологий. Только некоторые из них, например, Южная Корея, Малайзия и Индонезия имеют планы по разработке собственных ракет-носителей; большинство же являются операторами нескольких спутников и тратят на космическую деятельность не более 100 млн долл. ежегодно.

Различаются и цели развития космических технологий. Меньшие и менее развитые экономики, такие как Бангладеш и Лаос и др. совсем недавно пришли к пониманию роли космических средств в социально-экономическом развитии, в то время как для Китая космическая инфраструктура – одно из средств поддержания стратегического баланса силы в регионе.

Анализ перспектив развития космических программ азиатских стран позволяет сделать следующие выводы.

1. В ближней и среднесрочной перспективе поступательное наращивание космической инфраструктуры в регионе продолжится, оно будет опираться на высокие темпы азиатских экономик, а также огромный потенциал региональных рынков.

2. Увеличение числа заказчиков за счёт «новых космических стран» расширяя рыночные перспективы ведущих мировых игроков (таких как США, Европа и Россия), в то же время, с учётом динамичного развития потенциала Китая, Индии, Японии, а также других стран (Южной Кореи, Таиланда, Вьетнама) будет способствовать ужесточению конкуренции на региональном и мировом рынке.

3. Диверсификация мировой космической деятельности за счёт вовлечения в неё новых игроков обуславливает повышение динамики и сложности международного сотрудничества, а также переформатирование моделей взаимодействия стран-лидеров и «возникающих азиатских космических стран», постепенный переход к передаче более передовых технологий.

4. Неуклонно повышается значимость кооперации на региональном уровне – как в рамках региональных форумов (начиная с 2008 г. в Азии под эгидой Китая и Японии параллельно действуют – Азиатско-тихоокеанская организация по сотрудничеству в сфере мирного космоса (APSCO) и Региональный азиатско-тихоокеанский форум космических агентств (APRSAF), так и в формате двустороннего сотрудничества. В качестве примера можно привести двусторонние проекты КНР в сфере спутниковой навигации и создания совместных с Таиландом, Шри-Ланкой и Лаосом спутников. Необходимо упомянуть также совместный проект Японии и Вьетнама по разработке и производству малых спутников мониторинга (в 2017-2020 г. намечены запуски двух спутников, второй из которых будет собран вьетнамскими специалистами). Это сотрудничество не имеет аналогов, так как предложенные Вьетнаму аппараты ASNARO по характеристикам превосходят эксплуатируемые Японией разведывательные спутники системы IGS, при этом проект предполагает передачу уникальных технологий.

В итоге, происходящие масштабные изменения оказывают всё большее воздействие на экономические и политические процессы в Азии, возрастает роль космической деятельности в процессах региональной интеграции, а также как фактора ускорения социально-экономического и технологического развития стран региона. В то же время, стремительное развитие космических технологий азиатскими странами несёт в себе ряд вызовов.

Во-первых, с учётом особого значения космической деятельности как инструмента расширения экономического и политического влияния, а также обеспечения безопасности на мировом, и, в первую очередь, региональном уровне, динамичное наращивание космического потенциала в Азии приобретает на данном этапе черты соревнования, «региональной космической гонки». Хотя, по оценкам экспертов, пока сложно спрогнозировать насколько далеко оно может зайти, это совершенно точно окажет существенное влияние на будущие международные отношения в сфере космоса.

Во-вторых, в Азии формируются три центра силы в сфере космических технологий (Китай, Япония, Индия), отношения между которыми зачастую носят характер острого политического соперничества. Это препятствует объединению их усилий в сфере космоса и полномасштабной реализации потенциала региона.

В-третьих, на фоне активного наращивания темпов военного строительства в регионе возникает ряд вопросов, связанных с милитаризацией космоса и развёртыванием космических систем военного и двойного назначения. В условиях наличия множества вызовов безопасности в Южной и Юго-Восточной Азии из-за большого числа потенциальных территориальных, межэтнических и межконфессиональных конфликтов это может быть воспринято как угроза сложившемуся балансу сил. В то же время, поступательное развитие международного сотрудничества, содействуя укреплению доверия, развитию партнёрских отношений, способно оказать стабилизирующее влияние и выработать новые подходы к реализации несиловых механизмов обеспечения региональной стабильности и безопасности.