–Ы–µ–≥–µ–љ–і—Л —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Є–љ–Њ!

–Ю–њ–∞–ї—С–љ–љ—Л–є –≤–Њ–є–љ–Њ–є. –Ѓ–±–Є–ї–µ–є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–µ—А–∞! –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤.

31 –Њ–Ї—В—П–±—А—П –і–µ–љ—М —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞!

–Т–µ—З–љ–∞—П –њ–∞–Љ—П—В—М!

–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ – –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –°–°–°–†. –≠—В–Њ—В –∞–Ї—В–µ—А –ї—О–±–Є–Љ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–є, –Њ–љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–Є–љ–Њ, –Є–≥—А–∞–ї –≤ —В–µ–∞—В—А–µ. –Ш –≤—Б–µ –ґ–µ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ –љ–µ–Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –µ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б—Г–і—М–±—Л. –С—Г–і—В–Њ –±—Л –Њ–љ –Љ–Њ–≥ –µ—Й–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –љ–∞–Љ —Б —Н–Ї—А–∞–љ–∞ –Є —Б—Ж–µ–љ—Л —З—В–Њ-—В–Њ –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–Њ–µ, –љ–Њ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї.

¬Ђ–Ы–Є—З–љ–Њ —П –љ–µ —Б—В–∞–ї –±—Л –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –≤–Њ–є–љ—Г —И–Ї–Њ–ї–Њ–є. –Я—Г—Б—В—М –ї—Г—З—И–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Г—З–Є—В—Б—П –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е —Г—З–µ–±–љ—Л—Е –Ј–∞–≤–µ–і–µ–љ–Є—П—Е. –Э–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ —В–∞–Љ —П –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П —Ж–µ–љ–Є—В—М –Ц–Є–Ј–љ—М вАФ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ—О, –∞ —В—Г —З—В–Њ —Б –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –±—Г–Ї–≤—Л. –Т—Б–µ –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ–Њ–µ —Г–ґ–µ –љ–µ —В–∞–Ї –≤–∞–ґ–љ–ЊвА¶¬ї

¬Ђ–Х–і–Є–љ—Б—В–≤–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞ —П –≤–Є–ґ—Г –≤ –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–µ —В–µ–∞—В—А–∞, –Ї–Є–љ–Њ, —В–µ–ї–µ–≤–Є–і–µ–љ–Є—П, —Н—Б—В—А–∞–і—Л. –І–µ—В—Л—А–µ –Љ—Г–Ј—Л, –∞ —В—Л –Њ–і–Є–љ…¬ї

–Р.–Ф. –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤

31 –Њ–Ї—В—П–±—А—П, —А–Њ–і–Є–ї—Б—П —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ю—В–µ—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Т–Њ–є–љ—Л, –Э–∞—А–Њ–і–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –°–°–°–† –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤. –Х–Љ—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М –±—Л 95 –ї–µ—В.

–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤¬†вАФ –ї—О–±–Є–Љ—Л–є –∞–Ї—В–µ—А —Б¬†–њ—А–Њ—Б—В–Њ–і—Г—И–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Є¬†–љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ. –Ь—Л¬†–Ј–љ–∞–µ–Љ –Є¬†–ї—О–±–Є–Љ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞, –≤¬†–њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –Ї–∞–Ї –≥–µ—А–Њ—П –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–є. –Э–Њ¬†—В–µ, –Ї—В–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ –Ј–љ–∞–ї –∞–Ї—В–µ—А–∞, –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В: –Њ–љ¬†–±—Л–ї –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –≥–ї—Г–±–ґ–µ –Є¬†—В–Њ–љ—М—И–µ —Б–≤–Њ–Є—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤.

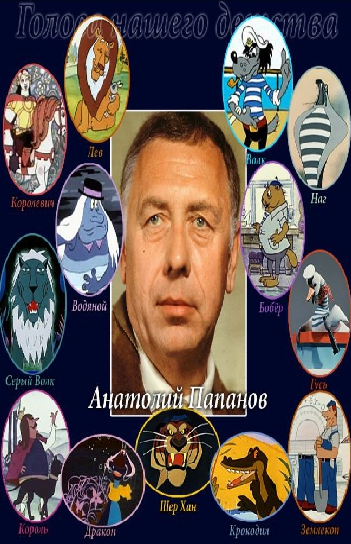

–Ъ—В–Њ –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ, –і–∞ –Є –±—Г–і—Г—З–Є –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–Љ, –љ–µ –ї—О–±–Є–ї —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –Љ—Г–ї—М—В–Є–Ї ¬Ђ–Э—Г, –њ–Њ–≥–Њ–і–Є!¬ї, —В–Њ—В –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, –Њ –Ї–Њ–Љ –Є–і—С—В —А–µ—З—М. –Р —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ–± –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ–Љ—Г –Ј—А–Є—В–µ–ї—О –∞–Ї—В–µ—А–µ —В–µ–∞—В—А–∞ –Є –Ї–Є–љ–Њ вАУ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–Є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–µ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–Ј–≤—Г—З–Є–≤–∞–ї –≤–µ—З–љ–Њ —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Т–Њ–ї–Ї–∞, –ґ–µ–ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–µ–±–µ –љ–∞ –Њ–±–µ–і —Е–Є—В—А–Њ—Г–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Ч–∞–є—Ж–∞.

–Т—Б–µ –µ–≥–Њ —А–Њ–ї–Є, –Ї–∞–Ї —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –∞ —В–∞–Ї–Є—Е –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ, —В–∞–Ї –Є –Ї–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ, —А–∞—Б—В–∞—Б–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞ —Ж–Є—В–∞—В—Л —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ—Л. –Т—Б–µ –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤—Л–µ –Ї–Є–љ–Њ–Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є —Б –µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ –±—Л–ї–Є –Њ–±—А–µ—З–µ–љ—Л –љ–∞ —Г—Б–њ–µ—Е. ¬Ђ–С–Є—В—М –±—Г–і—Г –∞–Ї–Ї—Г—А–∞—В–љ–Њ, –љ–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ!¬ї, ¬Ђ–Ґ–µ–±—П –њ–Њ—Б–Њ–і—О—В, –∞ —В—Л –љ–µ –≤–Њ—А—Г–є!¬ї, ¬Ђ–Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—И–љ–Њ –Њ–і–љ–Њ–є —В–∞–±–ї—Н—В–Ї–Є¬ї, ¬Ђ–Ъ–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –љ–∞—И –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є —И–µ—Д, –Ї—Г–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–Њ, –љ–µ –Њ—В—Е–Њ–і—П –Њ—В –Ї–∞—Б—Б—Л!¬ї. –≠—В–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –њ–µ—А–µ–Ї–Њ—З–µ–≤–∞–ї–Є —Б —Н–Ї—А–∞–љ–∞ –≤ –љ–∞—И—Г –ґ–Є–Ј–љ—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –∞–Ї—В–µ—А—Г. –Ю–љ –±—Л–ї –Є —Б–Љ–µ—И–Њ–љ, –Є –љ–∞–Є–≤–µ–љ, –Є –њ—А–Њ—Б—В, –Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–µ–љ. –Ґ–∞–Ї–∞—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–≥—А–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ –µ–Љ—Г –і–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М, –∞ –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–ЉвА¶

–Э–∞–Ј–≤–∞—В—М —Б—Г–і—М–±—Г –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є –љ–µ–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ.

–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В 31 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1922 –≤ –Т—П–Ј—М–Љ–µ. –Ь–∞–Љ–∞ –µ–≥–Њ, –Х–ї–µ–љ–∞ –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤–Њ–≤–љ–∞ –†–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –Љ–Њ–і–Є—Б—В–Ї–Њ–є вАФ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ –њ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞—В—М–µ–≤ –Є —И–ї—П–њ, –∞ –Њ—В–µ—Ж, –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–Є—З –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Њ—Е—А–∞–љ–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ј–ї–∞. –Т —Б–µ–Љ—М–µ –Є–Љ–µ–ї—Б—П –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї вАФ –Љ–ї–∞–і—И–∞—П –і–Њ—З–Ї–∞ –Э–Є–љ–∞. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Л –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Ь–∞–ї—Л–µ –Ъ–Њ—З–Ї–Є (–≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є вАФ —Г–ї–Є—Ж–∞ –Ф–Њ–≤–∞—В–Њ—А–∞) –≤ –і–Њ–Љ–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ —А—П–і–Њ–Љ —Б —Е–ї–µ–±–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–Љ. –Т —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–Є—З, —Б—В–∞–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ —Б—В—А–Њ–є–Ї–µ. –°–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О –Є –Х–ї–µ–љ–∞ –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤–Њ–≤–љ–∞, —Г—Б—В—А–Њ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і —Б—В—А–Њ–≥–∞–ї—М—Й–Є—Ж–µ–є.

–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В 31 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1922 –≤ –Т—П–Ј—М–Љ–µ. –Ь–∞–Љ–∞ –µ–≥–Њ, –Х–ї–µ–љ–∞ –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤–Њ–≤–љ–∞ –†–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–∞—П, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –Љ–Њ–і–Є—Б—В–Ї–Њ–є вАФ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–Љ –њ–Њ –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—О –ґ–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞—В—М–µ–≤ –Є —И–ї—П–њ, –∞ –Њ—В–µ—Ж, –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–Є—З –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤, —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –≤ –Њ—Е—А–∞–љ–µ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ —Г–Ј–ї–∞. –Т —Б–µ–Љ—М–µ –Є–Љ–µ–ї—Б—П –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ —А–µ–±–µ–љ–Њ–Ї вАФ –Љ–ї–∞–і—И–∞—П –і–Њ—З–Ї–∞ –Э–Є–љ–∞. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ –≤–µ–Ї–∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Л –њ–µ—А–µ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –њ–Њ—Б–µ–ї–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–µ –Ь–∞–ї—Л–µ –Ъ–Њ—З–Ї–Є (–≤ –љ–∞—И–Є –і–љ–Є вАФ —Г–ї–Є—Ж–∞ –Ф–Њ–≤–∞—В–Њ—А–∞) –≤ –і–Њ–Љ–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ —А—П–і–Њ–Љ —Б —Е–ї–µ–±–Њ–Ј–∞–≤–Њ–і–Њ–Љ. –Т —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–µ –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є –§–Є–ї–Є–њ–њ–Њ–≤–Є—З, —Б—В–∞–≤ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ —Б—В—А–Њ–є–Ї–µ. –°–Љ–µ–љ–Є–ї–∞ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О –Є –Х–ї–µ–љ–∞ –С–Њ–ї–µ—Б–ї–∞–≤–Њ–≤–љ–∞, —Г—Б—В—А–Њ–Є–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і —Б—В—А–Њ–≥–∞–ї—М—Й–Є—Ж–µ–є.

–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П —О–љ–Њ–≥–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П, —В–Њ —Б–∞–Љ –Њ–љ –њ—А–Њ —Б–µ–±—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї:

¬Ђ–І–Є—В–∞–ї —П —В–Њ–≥–і–∞ –Љ–∞–ї–Њ, —Г—З–Є–ї—Б—П –њ–ї–Њ—Е–ЊвА¶ –Э–Њ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї –Ї–Є–љ–Њ. –С–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–є ¬Ђ–Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є —В–Њ—З–Ї–Њ–є¬ї —П–≤–ї—П–ї—Б—П –Ф–Њ–Љ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А—Л ¬Ђ–Ъ–∞—Г—З—Г–Ї¬ї. –Ґ—Г–і–∞ —П –Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї—П–ї—Б—П —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Д–Є–ї—М–Љ—Л, –Ї–Њ–љ—Ж–µ—А—В—Л –Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–Є –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –і—А–∞–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–∞¬ї.

–Т –і–µ—В—Б—В–≤–µ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –µ–і–≤–∞ –љ–µ –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ —Б–∞–Љ—Г—О –Ј–∞—Г—А—П–і–љ—Г—О —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ—Б–Ї—Г—О —В—Г—Б–Њ–≤–Ї—Г, –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –µ–≥–Њ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ —Б–њ–∞—Б —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–є –і—А–∞–Љ–Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї. –Т –≤–Њ—Б—М–Љ–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј —Г–≤–ї–µ–Ї—Б—П —В–µ–∞—В—А–Њ–Љ, –љ–∞—З–∞–≤ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П –≤ —И–Ї–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ –і—А–∞–Љ–Ї—А—Г–ґ–Ї–µ. –Р –≤ 1939 –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є—П —И–Ї–Њ–ї—Л –Њ–љ —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї—Б—П –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –ї–Є—В–µ–є—Й–Є–Ї–Њ–Љ –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ–Њ–≥–Њ —И–∞—А–Є–Ї–Њ–њ–Њ–і—И–Є–њ–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞.

–Ь–µ—З—В—Л –Њ —Б—Ж–µ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О –њ–Њ–Ї–Њ—П, –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —О–љ–Њ—И–∞ –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–ї—Б—П –≤ –Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї—Г—О —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Г—О —Б—В—Г–і–Є—О, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є, –Ї —Б–ї–Њ–≤—Г, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –∞–Ї—В—С—А—Л –Ґ–µ–∞—В—А–∞ –Є–Љ. –Т–∞—Е—В–∞–љ–≥–Њ–≤–∞. –Ю—В—А–∞–±–Њ—В–∞–≤ –і–µ—Б—П—В–Є—З–∞—Б–Њ–≤—Г—О —Б–Љ–µ–љ—Г, —О–љ—Л–є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –±–µ–ґ–∞–ї –љ–∞ —Г—А–Њ–Ї–Є –≤ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї. –Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Ј–∞–љ—П—В–Є–є –≤ —Б—В—Г–і–Є–Є —О–љ–Њ—И–∞ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —З–∞—Б—В–Њ –±—Л–≤–∞–ї –≤ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–∞—Е ¬Ђ–Ь–Њ—Б—Д–Є–ї—М–Љ–∞¬ї. –Э–∞ –µ–≥–Њ —Б—З–µ—В—Г —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Ї–µ –≤ —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–Є–љ–Њ–Ї–∞—А—В–Є–љ–∞—Е, –Ї–∞–Ї ¬Ђ–Ы–µ–љ–Є–љ –≤ –Ю–Ї—В—П–±—А–µ¬ї, ¬Ђ–°—Г–≤–Њ—А–Њ–≤¬ї, ¬Ђ–°—В–µ–њ–∞–љ –†–∞–Ј–Є–љ¬ї, ¬Ђ–Ь–Є–љ–Є–љ –Є –Я–Њ–ґ–∞—А—Б–Ї–Є–є¬ї. –†–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –Љ–µ—З—В–Њ–є —Б–µ–Љ–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –њ–∞—А–љ—П –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –љ–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ—Г-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–Љ–µ–љ–Є—В–Њ–Љ—Г —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А—Г –Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є—В—М –њ—Г—Б—В—М –Ї—А–Њ—Е–Њ—В–љ—Г—О, –љ–Њ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О —А–Њ–ї—М. –£–≤—Л, —Н—В–Њ–є –Љ–µ—З—В–µ –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л —Б–±—Л—В—М—Б—П –±—Л–ї–Њ –љ–µ —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Њ.

–Т 1941 —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ, –µ–і–≤–∞ –љ–µ —Б–ї–Њ–Љ–∞–≤—И–µ–µ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З—Г –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –µ–≥–Њ –±—А–Є–≥–∞–і—Л –≤—Л–љ–µ—Б —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —И–∞—А–Є–Ї–Њ–њ–Њ–і—И–Є–њ–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—В–∞–ї–µ–є. –Я–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–Љ –Љ–µ—А–Ї–∞–Љ вАФ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ —В—П–ґ–Ї–Њ–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї –Ї–∞—А–∞–ї—Б—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ. –Ь–Є–ї–Є—Ж–Є—П, –њ—А–Є–±—Л–≤—И–∞—П –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Ї—А–∞–ґ–Є, –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤—Б—О –±—А–Є–≥–∞–і—Г, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞. –Э–∞ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –С—Г—В—Л—А–Ї—Г. –Ы–Є—И—М –љ–∞ –і–µ–≤—П—В—Л–µ —Б—Г—В–Ї–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є, —Г–±–µ–і–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –љ–µ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–µ–љ –Ї –Ї—А–∞–ґ–µ, –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–Њ–є. –Р —Б–њ—Г—Б—В—П —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–∞.

–Т 1941 —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ, –µ–і–≤–∞ –љ–µ —Б–ї–Њ–Љ–∞–≤—И–µ–µ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З—Г –ґ–Є–Ј–љ—М. –Ъ—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –µ–≥–Њ –±—А–Є–≥–∞–і—Л –≤—Л–љ–µ—Б —Б —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є —И–∞—А–Є–Ї–Њ–њ–Њ–і—И–Є–њ–љ–Є–Ї–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–Њ–і–∞ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—В–∞–ї–µ–є. –Я–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–Љ –Љ–µ—А–Ї–∞–Љ вАФ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –љ–µ —Б–∞–Љ–Њ–µ —В—П–ґ–Ї–Њ–µ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–є –њ—А–Њ—Б—В—Г–њ–Њ–Ї –Ї–∞—А–∞–ї—Б—П –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ. –Ь–Є–ї–Є—Ж–Є—П, –њ—А–Є–±—Л–≤—И–∞—П –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –Ї—А–∞–ґ–Є, –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–∞ –≤—Б—О –±—А–Є–≥–∞–і—Г, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞. –Э–∞ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ–њ—А–Њ—Б–∞ –≤—Б–µ —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л –≤ –С—Г—В—Л—А–Ї—Г. –Ы–Є—И—М –љ–∞ –і–µ–≤—П—В—Л–µ —Б—Г—В–Ї–Є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–Є, —Г–±–µ–і–Є–≤—И–Є—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –љ–µ –њ—А–Є—З–∞—Б—В–µ–љ –Ї –Ї—А–∞–ґ–µ, –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –і–Њ–Љ–Њ–є. –Р —Б–њ—Г—Б—В—П —В—А–Є –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–∞.

–Э–Њ –≤–Њ—В –њ—А–Є—И–ї–∞ –Њ–љ–∞ вАУ –≤–Њ–є–љ–∞!

–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —Б –њ–µ—А–≤—Л—Е –і–љ–µ–є вАФ 22 –Є—О–љ—П 1941 вАФ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В, –њ–Њ–њ–∞–≤ –љ–∞ –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–µ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ, –≥–і–µ –љ–µ–Љ—Ж—Л —А–≤–∞–ї–Є—Б—М —З–µ—А–µ–Ј –£–Ї—А–∞–Є–љ—Г –љ–∞ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј. –Ц–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–µ –±–Њ–Є, –≥–і–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Њ–њ—Л—В–љ—Л–Љ —Д–∞—И–Є—Б—В—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—Б—В–Њ—П–ї–Є –Ј–µ–ї–µ–љ—Л–µ –њ–∞—Ж–∞–љ—Л, –≤ —З–Є—Б–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є –±—Л–ї –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤, –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є. –°–∞–Љ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Њ –≤–Њ–є–љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М –љ–µ –ї—О–±–Є–ї, –љ–Њ, —А–∞–Ј—Г–Љ–µ–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Њ –љ–µ–є –њ–Њ–Љ–љ–Є–ї, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ —Б–≤–Њ—О —Б–ї—Г–ґ–±—Г –≤ —З–Є–љ–µ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В–∞ –±–∞—В–∞—А–µ–Є –Я–Т–Ю. –Т 1942 –≥–Њ–і—Г, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤ –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Њ—З–љ–Њ–µ —А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –љ–Њ–≥–Є, –Њ–љ –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї—М, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Њ–≤–∞–љ —Б —В—А–µ—В—М–µ–є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б –і–≤—Г–Љ—П –∞–Љ–њ—Г—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є —Б—В—Г–њ–љ–Є.

–Ю–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї:

¬Ђ–ѓ, –Ї–∞–Ї –Є –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–Є—Е —А–Њ–≤–µ—Б–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–µ—А–Є–ї –≤ –њ–Њ–±–µ–і—Г, –ґ–Є–ї —Н—В–Њ–є –≤–µ—А–Њ–є, –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї –љ–µ–љ–∞–≤–Є—Б—В—М –Ї –≤—А–∞–≥—Г. –Я–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є –±—Л–ї –њ—А–Є–Љ–µ—А –Я–∞–≤–Ї–Є –Ъ–Њ—А—З–∞–≥–Є–љ–∞, –І–∞–њ–∞–µ–≤–∞, –≥–µ—А–Њ–µ–≤ –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —А–∞–Ј –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–љ—Л—Е —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ ¬Ђ–°–µ–Љ–µ—А–Њ —Б–Љ–µ–ї—Л—Е¬ї –Є ¬Ђ–Ь—Л –Є–Ј –Ъ—А–Њ–љ—И—В–∞–і—В–∞¬ї.

–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї –Ј–µ–љ–Є—В–љ–Њ–є –±–∞—В–∞—А–µ–µ–є –Є —Б–њ–Њ–ї–љ–∞ –Є–Ј—Г—З–Є–ї –љ–µ–ї–µ–≥–Ї—Г—О —Б–Њ–ї–і–∞—В—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О. –Ю—В–≤–∞–ґ–љ–Њ —Б—А–∞–ґ–∞—П—Б—М, –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –і–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Б—П –і–Њ —Б—В–∞—А—И–µ–≥–Њ —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В–∞, –∞ –≤ 1942 –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Ѓ–≥–Њ-–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ. –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–µ–Љ—Ж—Л —А–∞–Ј–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ—Й–љ–Њ–µ –Ї–Њ–љ—В—А–љ–∞—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, –Є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –≤–Њ–є—Б–Ї–∞ –Њ—В–Њ—И–ї–Є –Ї –°—В–∞–ї–Є–љ–≥—А–∞–і—Г. –Э–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –≥–Њ—А—М–Ї–Є–є –≤–Ї—Г—Б –Њ—В—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, —Б–Ї—А–Є–њ –Ј–µ–Љ–ї–Є –љ–∞ –Ј—Г–±–∞—Е –Є –≤–Ї—Г—Б –Ї—А–Њ–≤–Є –≤–Њ —А—В—Г.

–Ю–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї:

¬Ђ–Ъ–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–±—Л—В—М –Њ –і–≤—Г—Е—З–∞—Б–Њ–≤–Њ–Љ –±–Њ–µ, —Г–љ–µ—Б—И–Є–Љ –ґ–Є–Ј–љ–Є –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –і–µ–≤—П—В–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Ј —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ –і–≤—Г—Е?.. –Ь—Л –Љ–µ—З—В–∞–ї–Є, —Б—В—А–Њ–Є–ї–Є –њ–ї–∞–љ—Л, —Б–њ–Њ—А–Є–ї–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Њ –љ–∞ –Љ–Њ–Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—ЕвА¶ –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —П—Б–љ–Њ –≤–Є–ґ—Г, –Ї–∞–Ї —Г–њ–∞–ї –Љ–Њ–є –і—А—Г–≥ –Р–ї–Є–Ї. –Ю–љ —Е–Њ—В–µ–ї —Б—В–∞—В—М –Ї–Є–љ–Њ–Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ, —Г—З–Є–ї—Б—П –≤–Њ –Т–У–Ш–Ъ–µ, –љ–Њ –љ–µ —Б—В–∞–ївА¶ –Ш–Ј –≤—Л–ґ–Є–≤—И–Є—Е —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–є –њ–Њ–ї–Ї вАФ –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –≤ —В–µ –ґ–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –±–Њ–євА¶ –ѓ –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –ї—О–і–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Љ–µ–љ—П–ї–Є—Б—М. –Т–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї –Ј–∞ –Њ–і–љ—Г –љ–Њ—З—М —Б–µ–і–µ–ї–Є. –†–∞–љ—М—И–µ –і—Г–Љ–∞–ї, —Н—В–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –њ—А–Є–µ–Љ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М вАФ –њ—А–Є–µ–Љ –≤–Њ–є–љ—ЛвА¶ –У–Њ–≤–Њ—А—П—В, —З—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є–≤—Л–Ї–љ—Г—В—М –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г. –ѓ –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ —Г–≤–µ—А–µ–љ. –Ъ –µ–ґ–µ–і–љ–µ–≤–љ—Л–Љ –њ–Њ—В–µ—А—П–Љ —П –њ—А–Є–≤—Л–Ї–љ—Г—В—М —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б—Г–Љ–µ–ї. –Ш –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б–µ —Н—В–Њ –љ–µ —Б–Љ—П–≥—З–∞–µ—В –≤ –њ–∞–Љ—П—В–ЄвА¶¬ї.

–Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –±–Њ–µ–≤ —А—П–і–Њ–Љ —Б –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є —Б–љ–∞—А—П–і. –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ—Б–≤–Є—Б—В–µ–ї–Њ –Љ–Є–Љ–Њ, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —Г–≥–Њ–і–Є–ї –≤ —Б—В–Њ–њ—Г –љ–Њ–≥–Є. –†–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ, —Г –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї–Є –∞–Љ–њ—Г—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –і–≤–∞ –њ–∞–ї—М—Ж–∞, –Є –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –њ—А–Њ–ї–µ–ґ–∞–ї –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–і –Ь–∞—Е–∞—З–Ї–∞–ї–Њ–є.

–Т –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –±–Њ–µ–≤ —А—П–і–Њ–Љ —Б –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ —А–∞–Ј–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–є —Б–љ–∞—А—П–і. –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ—Б–≤–Є—Б—В–µ–ї–Њ –Љ–Є–Љ–Њ, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–і–Є–љ —Г–≥–Њ–і–Є–ї –≤ —Б—В–Њ–њ—Г –љ–Њ–≥–Є. –†–∞–љ–µ–љ–Є–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ, —Г –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї–Є –∞–Љ–њ—Г—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л –і–≤–∞ –њ–∞–ї—М—Ж–∞, –Є –њ–Њ—З—В–Є –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –Њ–љ –њ—А–Њ–ї–µ–ґ–∞–ї –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ, —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–і –Ь–∞—Е–∞—З–Ї–∞–ї–Њ–є.

–Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –∞–Ї—В–µ—А–∞ —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї–Є –Њ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ–Њ–Љ —А–∞–љ–µ–љ–Є–Є, –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї:

¬Ђ–Т–Ј—А—Л–≤, –і–∞–ї—М—И–µ –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О –љ–Є—З–µ–≥–ЊвА¶ –Ю—З–љ—Г–ї—Б—П —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –≥–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–µ. –£–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –≤—Б–µ, –Ї—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П —А—П–і–Њ–Љ, –њ–Њ–≥–Є–±–ї–Є. –Ь–µ–љ—П –Ј–∞—Б—Л–њ–∞–ї–Њ –Ј–µ–Љ–ї–µ–є, –њ–Њ–і–Њ—Б–њ–µ–≤—И–Є–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л –Њ—В—А—Л–ї–ЄвА¶ –Я–Њ—Б–ї–µ —А–∞–љ–µ–љ–Є—П —П —Г–ґ–µ –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В. –Ъ–Њ–Љ–Є—Б—Б–Њ–≤–∞–ї–Є –њ–Њ–і—З–Є—Б—В—Г—О –Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ–Є –њ—А–Њ—В–µ—Б—В—Л –Є –њ—А–Њ—Б—М–±—Л –љ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–ЄвА¶¬ї.

–Ш–Ј –ї–µ—З–µ–±–љ–Є—Ж—Л –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є–Њ–і–љ–Њ–ї–µ—В–љ–Є–є —О–љ–Њ—И–∞ –≤—Л—И–µ–ї —Б —В—А–µ—В—М–µ–є –≥—А—Г–њ–њ–Њ–є –Є–љ–≤–∞–ї–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є. –Ш–Ј –∞—А–Љ–Є–Є –µ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Њ–≤–∞–ї–Є, –Є –Њ—Б–µ–љ—М—О 1942 –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г.

–Т–Њ—В –Њ—В—Б—О–і–∞ –Є –љ–∞—З–љ–µ—В—Б—П –µ–≥–Њ –∞–Ї—В–µ—А—Б–Ї–∞—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞, –Є–±–Њ –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –љ–µ–і–Њ–ї–≥–Њ –і—Г–Љ–∞—П, –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ–і–∞–ї –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–∞–µ—В –≤ –У–Ш–Ґ–Ш–°, —Е—Г–і–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ґ–∞—А—Е–∞–љ–Њ–≤.

–Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г, —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ—Л –љ–∞ –∞–Ї—В–µ—А—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —Г–ґ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–Є—Б—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –≤–Њ–є–љ–Њ–є –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М —Б–Є–ї—М–љ–∞—П –љ–µ—Е–≤–∞—В–Ї–∞ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–ї–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞, –Њ–њ–Є—А–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ–∞–ї–Њ—З–Ї—Г, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –њ—А–Є—И–µ–ї –≤ –У–Ш–Ґ–Ш–°, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–Є—З, —Б–Ї–µ–њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–≥–ї—П–і–µ–≤ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –∞–±–Є—В—Г—А–Є–µ–љ—В–∞, —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: ¬Ђ–І—В–Њ —Б —В–≤–Њ–µ–є –љ–Њ–≥–Њ–є –±—Г–і–µ–Љ –і–µ–ї–∞—В—М-—В–Њ? –°–Љ–Њ–ґ–µ—И—М —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ–і–Є—В—М?¬ї. –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–°–Љ–Њ–≥—Г¬ї. –°–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є –≤ —З–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–≤–µ—В–∞ —Г –Ґ–∞—А—Е–∞–љ–Њ–≤–∞ –љ–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ, –Є —О–љ–Њ—И–∞ –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –љ–∞ –∞–Ї—В–µ—А—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Є –∞—А—В–Є—Б—В—Л –Ь–•–Р–Ґ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –Є –Ь–∞—А–Є—П –Ю—А–ї–Њ–≤—Л. –° –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ґ–µ –і–љ—П –Ј–∞–љ—П—В–Є–є, –Ї—А–Њ–Љ–µ –Њ–±—Й–Є—Е –і–ї—П –≤—Б–µ—Е –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З, –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–≤–∞—П –±–Њ–ї—М, –і–Њ –Є–Ј–љ–µ–Љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П —В–∞–љ—Ж–∞–Љ–Є –Є –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–Є–Ї–Њ–є. –£–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г, –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞ —О–љ–Њ—И–∞, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–њ–Њ—Б—В—Л–ї–µ–≤—И—Г—О –µ–Љ—Г —В—А–Њ—Б—В—М. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г, –Є–Љ–µ–ї–∞—Б—М —Г –љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–µ–≥–Њ –∞—А—В–Є—Б—В–∞ –Є –і—А—Г–≥–∞—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ вАФ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ. –Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М —В–µ—Е–љ–Є–Ї–Є —А–µ—З–Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –µ–Љ—Г ¬Ђ–Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ —В—Л –Њ—В–і–µ–ї–∞–µ—И—М—Б—П –Њ—В —Н—В–Њ–≥–Њ –ґ—Г—В–Ї–Њ–≥–Њ —И–Є–њ—П—Й–µ–≥–Њ?!¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Г –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ –±—Л–ї –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–Ї—Г—Б, –Є —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ –Ј–∞–љ—П—В–Є–є —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥–ї–Є –Є—Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А.

–Т –≥–Њ–і—Л —Г—З–µ–±—Л –љ–∞ –∞–Ї—В–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В–µ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –±—Г–і—Г—Й–µ–є —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–є вАФ –Э–∞–і–µ–ґ–і–Њ–є –Ъ–∞—А–∞—В–∞–µ–≤–Њ–є.

–°–∞–Љ–∞ –Њ–љ–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞:

¬Ђ–Ь—Л –Њ–±–∞ –Љ–Њ—Б–Ї–≤–Є—З–Є, –ґ–Є–ї–Є –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –і–∞–ґ–µ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–є —И–Ї–Њ–ї–µ… –Т 1941 –≥–Њ–і—Г —П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ –љ–∞ –∞–Ї—В–µ—А—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–∞, –Є —Г—З–µ–±–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞. –Я—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї–Є —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М, –∞ —П –њ—А–Є–љ—П–ї–∞ —А–µ—И–µ–љ–Є–µ –Є–і—В–Є –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В. –Ю–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –Ї—Г—А—Б—Л –Љ–µ–і—Б–µ—Б—В–µ—А, —Г—Б—В—А–Њ–Є–ї–∞—Б—М –≤ —Б–∞–љ–Є—В–∞—А–љ—Л–є –њ–Њ–µ–Ј–і. –Ф–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ —В–∞–Љ. –Т 1943 –њ–Њ–µ–Ј–і –±—Л–ї —А–∞—Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ, –∞ —П –≤–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –≤ –У–Ш–Ґ–Ш–°. –Ч–і–µ—Б—М –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П. –Ч–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞—И–Є–≤–Ї–Є —А–∞–љ–µ–љ–Є–є, –ї–Є–љ—П–ї–∞—П –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–µ—А–Ї–∞, –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–∞. –Т–љ–∞—З–∞–ї–µ —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї–Є –њ—А–Њ—Б—В–Њ –њ—А–Є—П—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П вАФ —А—П–і–Њ–Љ –ґ–Є–ї–Є –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –љ–∞ —В—А–∞–Љ–≤–∞–µ –µ–Ј–і–Є–ї–Є –і–Њ–Љ–Њ–є. –Э–∞—И —А–Њ–Љ–∞–љ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–љ–Є–Ї—Г–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ—В —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–∞ –Ї–Њ–Љ—Б–Њ–Љ–Њ–ї–∞ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞—В—М –≤–Њ–Є–љ—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –≤ –Ъ—Г–є–±—Л—И–µ–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г —П –Љ–∞–Љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: ¬Ђ–Э–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, –Ј–∞–Љ—Г–ґ –≤—Л–є–і—Г¬ї… –Я–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ї —П –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ —Б –Љ–∞–Љ–Њ–є, –Њ–љ–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞: ¬Ђ–•–Њ—А–Њ—И–Є–є –њ–∞—А–µ–љ—М, –≤–Њ—В —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–є¬ї. –ѓ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї: ¬Ђ–Э–Њ –Њ–љ —В–∞–Ї–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л–є, —В–∞–Ї–Њ–є —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є!¬ї. –Ш –Љ–∞–Љ–∞: ¬Ђ–Т—Б–µ-–≤—Б–µ, –љ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞—О¬ї. –Я–Њ–ґ–µ–љ–Є–ї–Є—Б—М –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Є –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ —Б—А–∞–Ј—Г –њ–Њ—Б–ї–µ –Я–Њ–±–µ–і—Л 20 –Љ–∞—П 1945. –Ы—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ, —З—В–Њ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —Б–≤–∞–і—М–±—Л –≤ –і–Њ–Љ–µ –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥–∞—Б —Б–≤–µ—В, –Є –Ї–Њ–љ–µ—Ж —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї –њ—А–Є —Б–≤–µ—З–∞—Е. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≥–Њ—Б—В–Є —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ —Н—В–Њ–Љ –љ–µ–і–Њ–±—А—Л–є –Ј–љ–∞–Ї, –љ–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–Љ–µ—В—Л вАФ —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –њ—А–Њ–ґ–Є–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –±–µ–Ј –Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ 43 –≥–Њ–і–∞. –Т–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї: ¬Ђ–ѓ –Њ–і–љ–Њ–ї—О–± вАФ –Њ–і–љ–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –Є –Њ–і–Є–љ —В–µ–∞—В—А¬ї.

–Э–∞ –≥–Њ—Б—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1946 –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Є–≥—А–∞–ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –≤ ¬Ђ–Ф–µ—В—П—Е –Т–∞–љ—О—И–Є–љ–∞¬ї –Э–∞–є–і—С–љ–Њ–≤–∞ –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞ –≤ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є ¬Ђ–Ф–Њ–љ –•–Є–ї—М¬ї –Ґ–Є—А—Б–Њ –і–µ –Ь–Њ–ї–Є–љ—Л. –Т –Ј–∞–ї–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є, –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —А—П–і—Г —Б–Є–і–µ–ї–Є —З–ї–µ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —Б–і–∞–ї –љ–∞ ¬Ђ–Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ¬ї. –°—А–∞–Ј—Г –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –Ґ–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ –≤ —В—А–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–µ–∞—В—А–∞ вАФ –Ь–•–Р–Ґ, –Ґ–µ–∞—В—А –Є–Љ. –Т–∞—Е—В–∞–љ–≥–Њ–≤–∞ –Є –Ь–∞–ї—Л–є, –љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—В–∞–≤—И–Є—Б—М —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –њ–Њ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –∞–Ї—В–µ—А –±—Л–ї –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П. –Ф–µ–ї–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і –Ъ–ї–∞–є–њ–µ–і–∞, –Є –Њ–љ —А–µ—И–Є–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б –љ–µ–є. –Я–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і—Г –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є–Љ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–Є —Б—В–∞—А—Л–є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є.

–Э–∞ –≥–Њ—Б—Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–µ –≤ –љ–Њ—П–±—А–µ 1946 –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Є–≥—А–∞–ї –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–∞ –≤ ¬Ђ–Ф–µ—В—П—Е –Т–∞–љ—О—И–Є–љ–∞¬ї –Э–∞–є–і—С–љ–Њ–≤–∞ –Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–∞—А—Ж–∞ –≤ –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є ¬Ђ–Ф–Њ–љ –•–Є–ї—М¬ї –Ґ–Є—А—Б–Њ –і–µ –Ь–Њ–ї–Є–љ—Л. –Т –Ј–∞–ї–µ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є, –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —А—П–і—Г —Б–Є–і–µ–ї–Є —З–ї–µ–љ—Л –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –Ї–Њ–Љ–Є—Б—Б–Є–Є, –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–љ—Л–µ –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –Т—Л–њ—Г—Б–Ї–љ–Њ–є —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —Б–і–∞–ї –љ–∞ ¬Ђ–Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ¬ї. –°—А–∞–Ј—Г –њ–Њ –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞–љ–Є–Є –Ґ–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–ї–∞—И–µ–љ –≤ —В—А–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л—Е —Б—В–Њ–ї–Є—З–љ—Л—Е —В–µ–∞—В—А–∞ вАФ –Ь–•–Р–Ґ, –Ґ–µ–∞—В—А –Є–Љ. –Т–∞—Е—В–∞–љ–≥–Њ–≤–∞ –Є –Ь–∞–ї—Л–є, –љ–Њ –њ–Њ–Љ–Њ—В–∞–≤—И–Є—Б—М —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –њ–Њ –Я—А–Є–±–∞–ї—В–Є–Ї–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –∞–Ї—В–µ—А –±—Л–ї –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П. –Ф–µ–ї–Њ –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–∞ —А–∞—Б–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –ї–Є—В–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≥–Њ—А–Њ–і –Ъ–ї–∞–є–њ–µ–і–∞, –Є –Њ–љ —А–µ—И–Є–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б –љ–µ–є. –Я–Њ –њ—А–Є–µ–Ј–і—Г –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ –Є–Љ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–Є —Б—В–∞—А—Л–є —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ—Л–є –Њ—Б–Њ–±–љ—П–Ї, –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–∞–≤–ї–Є–≤–∞—В—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–Є–ї–∞–Љ–Є.

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1947 –†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –і—А–∞–Љ—В–µ–∞—В—А –≤ –Ъ–ї–∞–є–њ–µ–і–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї –і–ї—П –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є —Б–≤–Њ–Є –і–≤–µ—А–Є. 7 –љ–Њ—П–±—А—П –љ–∞ –µ–≥–Њ —Б—Ж–µ–љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ ¬Ђ–Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≥–≤–∞—А–і–Є–Є¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З —Б—Л–≥—А–∞–ї —А–Њ–ї—М –Ґ—О–ї–µ–љ–Є–љ–∞. –°–њ—Г—Б—В—П –њ–∞—А—Г –і–љ–µ–є –≥–∞–Ј–µ—В–∞ ¬Ђ–°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –Ъ–ї–∞–є–њ–µ–і–∞¬ї –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–∞ –њ–µ—А–≤—Г—О –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ —А–µ—Ж–µ–љ–Ј–Є—О –љ–∞ –µ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ–Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Г–і–∞—З–љ–∞ —А–Њ–ї—М –°–µ—А–≥–µ—П –Ґ—О–ї–µ–љ–Є–љ–∞ –≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–µ—А–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞. –Х–≥–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞—О—В –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–∞ –Є –љ–µ–Є—Б—Б—П–Ї–∞–µ–Љ–∞—П —Н–љ–µ—А–≥–Є—П, –њ–Њ—А—Л–≤–Є—Б—В–Њ—Б—В—М –Є —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М, –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–Є —З—Г–≤—Б—В–≤. –° –њ–µ—А–≤—Л—Е –ґ–µ –Љ–Є–љ—Г—В –Ј—А–Є—В–µ–ї—М –≥–Њ—А—П—З–Њ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Ј–Є—А—Г–µ—В –∞–Ї—В–µ—А—Г¬ї. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —Н—В–Њ–є –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є –≤ –Ї–ї–∞–є–њ–µ–і—Б–Ї–Њ–Љ –і—А–∞–Љ—В–µ–∞—В—А–µ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –≤ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П—Е ¬Ђ–Ь–∞—И–µ–љ—М–Ї–∞¬ї, ¬Ђ–°–Њ–±–∞–Ї–∞ –љ–∞ —Б–µ–љ–µ¬ї –Є ¬Ђ–Ч–∞ —В–µ—Е, –Ї—В–Њ –≤ –Љ–Њ—А–µ¬ї.

–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Б—Г–і—М–±–µ –±—Л–ї–Њ —Г–≥–Њ–і–љ–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ы–µ—В–Њ–Љ 1948 –Њ–љ —Б —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–є –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г –љ–∞–≤–µ—Б—В–Є—В—М —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є. –Т –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≤–µ—З–µ—А–Њ–≤, –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞—П—Б—М –њ–Њ –Ґ–≤–µ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –±—Г–ї—М–≤–∞—А—Г, –∞–Ї—В–µ—А –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї—Б—П —Б –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–Љ —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–Њ–Љ –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤—Л–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Ј–љ–∞–ї –µ—Й–µ —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ —Г—З–µ–±—Л –≤ –У–Ш–Ґ–Ш–°–µ. –Э—Л–љ–µ –ґ–µ –Р–љ–і—А–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ґ–µ–∞—В—А–µ —Б–∞—В–Є—А—Л. –Ю–љ–Є –њ—А–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —З–∞—Б–∞, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –У–Њ–љ—З–∞—А–Њ–≤ —Б–і–µ–ї–∞–ї –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ: ¬Ђ–Я–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –Ї–Њ –Љ–љ–µ¬ї. –Ш –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Л —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є—Б—М. –Я–µ—А–≤—Л–µ –≥–Њ–і—Л —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Ґ–µ–∞—В—А–µ —Б–∞—В–Є—А—Л —Б—Г–њ—А—Г–≥–Є –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–Є, –≥–і–µ –Є–Љ –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї–Є –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г—И–Ї—Г –≤ –і–µ–≤—П—В—М –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л—Е –Љ–µ—В—А–Њ–≤. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г, –Є—Е —Б–Њ—Б–µ–і—П–Љ–Є –±—Л–ї–Є –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–µ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–µ –∞–Ї—В–µ—А—Л –Т–µ—А–∞ –Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –£—И–∞–Ї–Њ–≤—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –Ґ–∞—В—М—П–љ–∞ –Я–µ–ї—М—В—Ж–µ—А —Б –Њ—В—Ж–Њ–Љ.

–Ш –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є –≤—Л–±–Њ—А –љ–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ —В–µ–∞—В—А–µ –°–∞—В–Є—А—Л, –≥–і–µ –Є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Є—Б—В–Њ–Љ—Г –Њ–і–љ–Њ–ї—О–±—Г.

–Т —В–µ–∞—В—А –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —А–Њ–ї–µ–є –і–∞–≤–∞—В—М –µ–Љ—Г –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б–њ–µ—И–Є–ї. –†–Њ–њ—В–∞—В—М –љ–∞ —Б—Г–і—М–±—Г –±—Л–≤—И–Є–є —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї –љ–µ –ї—О–±–Є–ї, –Є —Б–≤–Њ—О –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М —Б–љ–Њ—Б–Є–ї –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—В–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ—И–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В. –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ъ–∞—А–∞—В–∞–µ–≤–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –∞–Ї—В—А–Є—Б–Њ–є —В–µ–∞—В—А–∞, –∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ—Г –≤ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–ї—П—Е, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –Є–љ–∞—З–µ ¬Ђ–Ъ—Г—И–∞—В—М –њ–Њ–і–∞–љ–Њ¬ї.

–Т —В–µ–∞—В—А –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е —А–Њ–ї–µ–є –і–∞–≤–∞—В—М –µ–Љ—Г –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б–њ–µ—И–Є–ї. –†–Њ–њ—В–∞—В—М –љ–∞ —Б—Г–і—М–±—Г –±—Л–≤—И–Є–є —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї –љ–µ –ї—О–±–Є–ї, –Є —Б–≤–Њ—О –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М —Б–љ–Њ—Б–Є–ї –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б—В–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї –њ—А–Њ—И–ї–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В. –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ъ–∞—А–∞—В–∞–µ–≤–∞ —Б—В–∞–ї–∞ –≤–µ–і—Г—Й–µ–є –∞–Ї—В—А–Є—Б–Њ–є —В–µ–∞—В—А–∞, –∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ—Г –≤ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —А–Њ–ї—П—Е, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л—Е –Є–љ–∞—З–µ ¬Ђ–Ъ—Г—И–∞—В—М –њ–Њ–і–∞–љ–Њ¬ї.

–Э–µ–≤–Њ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–≤–µ–ї–∞ –Ї –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—О, –љ–µ–≤–µ—А–Є—О –≤ —Б–µ–±—П –Є —В–Њ—Б–Ї–µ.

–Я–µ—А–µ–ї–Њ–Љ –≤ —Б—Г–і—М–±–µ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ –љ–∞—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е. –Т —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П (1954) —Г –љ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М –і–Њ—З—М –Ы–µ–љ–∞, –Є –≤ —Н—В–Є –ґ–µ –і–љ–Є –∞–Ї—В–µ—А –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ–µ—А–≤—Г—О –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й—Г—О —А–∞–±–Њ—В—Г вАФ —А–Њ–ї—М –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ ¬Ђ–Я–Њ—Ж–µ–ї—Г–є —Д–µ–Є¬ї.

–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ѓ—А—М–µ–≤–љ–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞:

¬Ђ–Ф–Њ —А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і–Њ—З–Ї–Є –Љ—Г–ґ –Є–≥—А–∞–ї –Њ—З–µ–љ—М –Љ–∞–ї–Њ, –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–Њ–Љ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —А–Њ–ї–Є. –Ш –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ –≤ —А–Њ–і–і–Њ–Љ–µ, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї–∞—Б—М —Г–і–∞—З–∞. –Т—Б–µ –≤—Л—И–ї–Њ —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ вАФ –Њ–і–Є–љ –љ–∞—И –∞–Ї—В–µ—А –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї, –Є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –±—Л–ї —Б—А–Њ—З–љ–Њ –≤–≤–µ–і–µ–љ –≤ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М. –Р –њ–Њ—Б–ї–µ вАФ –≤ –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—А–Є–ї–Є. –ѓ —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –Љ—Г–ґ —З–∞—Б—В–Њ –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї: ¬Ђ–≠—В–Њ —Б—З–∞—Б—В—М–µ –Љ–љ–µ –Ы–µ–љ–Њ—З–Ї–∞ –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞¬ї.

–Я—А–Є –≤—Б–µ–є —Б–≤–Њ–µ–є —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Ј–∞–і—Г—И–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї –≤–Њ–ї–µ–≤—Л–Љ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї, –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–Љ–µ—А—В–Є –Љ–∞—В–µ—А–Є –≤ 1948-–Љ –Њ–љ –і–∞–ї —Б–µ–±–µ –Ј–∞—А–Њ–Ї –љ–µ –њ–Є—В—М –Є –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–є —Б–Љ–µ—А—В–Є.

–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ъ–∞—А–∞—В–∞–µ–≤–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞:

¬Ђ–£ –Љ—Г–ґ–∞ –Ј–∞ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є –Љ—П–≥–Ї–Њ—Б—В—М—О —Б–Ї—А—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –≥—А–Њ–Љ–∞–і–љ–∞—П —Б–Є–ї–∞ –≤–Њ–ї–Є. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ —А–∞–Ј –Њ–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ: ¬Ђ–Т—Б–µ, —П –љ–µ –њ—М—О –±–Њ–ї—М—И–µ¬ї. –Ш –Ї–∞–Ї –Њ—В—А–µ–Ј–∞–ї. –§—Г—А—И–µ—В—Л, –±–∞–љ–Ї–µ—В—Л вАФ –Њ–љ —Б—В–∞–≤–Є–ї —Б–µ–±–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –±–Њ—А–ґ–Њ–Љ–Є¬ї.

–°—В–Њ–Є—В —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Є –Ї—Г—А–Є—В—М –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –±—А–Њ—Б–Є–ї –њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–Љ –≤–Њ–ї–µ–≤—Л–Љ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Њ–Љ.

–Ъ–∞–Ї —Г –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –∞–Ї—В–µ—А–Њ–≤, —Г –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л—Е –њ–Њ—А–∞—Е –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є —П—А–Ї–Є—Е —А–Њ–ї–µ–є –≤ –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д–µ –Є –∞–Ї—В–µ—А—Б–Ї–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —В—А—Г–і–љ–Њ, —З–µ–Љ –≤ —В–µ–∞—В—А–µ. –°–≤–Њ—О –њ–µ—А–≤—Г—О –Ї—А–Њ—И–µ—З–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –∞–і—К—О—В–∞–љ—В–∞ –Њ–љ —Б—Л–≥—А–∞–ї –≤ 1951 –≤ —Д–Є–ї—М–Љ–µ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ъ–Њ–Љ–њ–Њ–Ј–Є—В–Њ—А –У–ї–Є–љ–Ї–∞¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З —З–µ—В—Л—А–µ –≥–Њ–і–∞ –љ–µ –±—Л–ї –≤–Њ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ, –њ–Њ–Ї–∞ –≤ 1955 –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –≠–ї—М–і–∞—А –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–є—В–Є –њ—А–Њ–±—Л –љ–∞ —А–Њ–ї—М –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Ю–≥—Г—А—Ж–Њ–≤–∞ –≤ –Ї–Є–љ–Њ–ї–µ–љ—В–µ ¬Ђ–Ъ–∞—А–љ–∞–≤–∞–ї—М–љ–∞—П –љ–Њ—З—М¬ї. –Э–Њ —Б—Л–≥—А–∞—В—М –≤ —Н—В–Њ–Љ —Д–Є–ї—М–Љ–µ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Г —В–∞–Ї –Є –љ–µ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Њ—Б—М вАФ –њ—А–Њ–±—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ—Г–і–∞—З–љ—Л, –Є —А–Њ–ї—М –Ю–≥—Г—А—Ж–Њ–≤–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –Ш–≥–Њ—А—М –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Є–є.

–†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї:

¬Ђ–Т —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –Љ–љ–µ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї—Б—П вАФ –Њ–љ –Є–≥—А–∞–ї —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ ¬Ђ—В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ¬ї, –≤ –Љ–∞–љ–µ—А–µ —Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –≤ —П—А–Ї–Њ-–≥—А–Њ—В–µ—Б–Ї–љ–Њ–Љ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ, –љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—Й–µ–є —Б–∞–Љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–µ –Ї–Є–љ–Њ, –≥–і–µ —З—Г—В—М –≤–Є–і–Є–Љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –±—А–Њ–≤–Є —Г–ґ–µ –≤—Л—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Љ–Є–Ј–∞–љ—Б—Ж–µ–љ–∞вА¶ –Я–µ—А–≤–∞—П –љ–∞—И–∞ –≤—Б—В—А–µ—З–∞ –њ—А–Њ—И–ї–∞ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –±–µ—Б—Б–ї–µ–і–љ–Њ, –∞ –і–ї—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –Њ–±–µ—А–љ—Г–ї–∞—Б—М –љ–Њ–≤–Њ–є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–є —В—А–∞–≤–Љ–Њ–є¬ї.

–Я–Њ—В–µ—А–њ–µ–≤ –њ—А–Њ–≤–∞–ї –љ–∞ –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —Д—А–Њ–љ—В–µ, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –њ–Њ–Ј–љ–∞–ї —А–∞–і–Њ—Б—В—М —Г—Б–њ–µ—Е–∞ –љ–∞ —В–µ–∞—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –њ—П—В–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е –≤ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–µ –Ґ–µ–∞—В—А–∞ —Б–∞—В–Є—А—Л –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П ¬Ђ–Ф–∞–Љ–Њ–Ї–ї–Њ–≤ –Љ–µ—З¬ї –•–Є–Ї–Љ–µ—В–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Г –і–Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –≥–ї–∞–≤–љ–∞—П —А–Њ–ї—М –С–Њ–Ї—Б–µ—А–∞. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –∞–Ї—В–µ—А—Л —В–µ–∞—В—А–∞ —Г–Ј–љ–∞–ї–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є, —В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –±—Л–ї–Є —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ—Л. –Ш–Љ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –љ–µ —Б–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П —Б —А–Њ–ї—М—О. –Я–Њ—Б–ї–µ —А—П–і–∞ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є—Е –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П—Е –љ–∞—З–∞–ї —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П –Є —Б–∞–Љ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А –±—Л–ї –љ–µ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ –Є —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–µ –ґ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї—Б—П. –Т –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В —А–∞–±–Њ—В—Л –љ–∞–і —А–Њ–ї—М—О –∞–Ї—В–µ—А –±—А–∞–ї —Г—А–Њ–Ї–Є —Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –±–Њ–Ї—Б–µ—А–∞ –Ѓ—А–Є—П –Х–≥–Њ—А–Њ–≤–∞.

–Ю–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї:

¬Ђ–ѓ —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –ї–∞–њ–µ –Є —Б –≥—А—Г—И–µ–є, –Њ—В—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї —Г–і–∞—А—Л –Є –њ—А—Л–≥–∞–ї —Б–Њ —Б–Ї–∞–Ї–∞–ї–Ї–Њ–є, –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Њ–±—Й–µ–є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–Њ–є. –£ –љ–∞—Б –Є —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Њ—З–љ—Л–µ –±–Њ–Є –±—Л–ї–Є¬ї.

–Я–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –Є–Љ–µ–ї–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є —Г—Б–њ–µ—Е, –Є —Б–њ—Г—Б—В—П –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –µ–≥–Њ –Њ–њ—П—В—М –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –≠–ї—М–і–∞—А –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤ –Є –≤ 1960 –≥–Њ–і—Г —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ —Б–љ—П—В—М—Б—П –≤ —Д–Є–ї—М–Љ–µ ¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–Є–Њ—В–Ї—Г–і–∞¬ї, –≥–і–µ –∞–Ї—В–µ—А —Б—Л–≥—А–∞–ї –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–≤–µ —А–Њ–ї–Є, –∞ –і–∞–ї—М—И–µ –њ–Њ—И–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ –љ–∞–Ї–∞—В–∞–љ–љ–Њ–є. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г, –≤ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А—Г –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–Є—В—М –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Б—В–∞—А–∞–љ–Є–є, –і–∞–±—Л —Г–±–µ–і–Є—В—М –∞–Ї—В–µ—А–∞ –≤–µ—А–љ—Г—В—М—Б—П –≤ –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д. –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤, –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–≤–µ—А–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ ¬Ђ–Ї–Є–љ–Њ–≥–µ–љ–Є—З–љ–Њ—Б—В–Є¬ї, –љ–∞–Њ—В—А–µ–Ј –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М—Б—П. –Я–∞—А—В–љ–µ—А–Њ–Љ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ –њ–Њ —Д–Є–ї—М–Љ—Г —Б—В–∞–ї –і—А—Г–≥–Њ–є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –∞–Ї—В–µ—А вАФ –Ѓ—А–Є–є –ѓ–Ї–Њ–≤–ї–µ–≤. –Ю–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Њ —Б—К–µ–Љ–Ї–∞—Е: ¬Ђ–Э–∞ –њ—А–Њ–±–∞—Е —П —Г–≤–Є–і–µ–ї –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±–Њ—П–ї—Б—П, —Б—В–µ—Б–љ—П–ї—Б—П, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї –љ–µ—Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –≤ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—Б–Є–ї–Є—В—М —В—А—Г–і–љ–µ–є—И—Г—О –∞–Ї—В–µ—А—Б–Ї—Г—О —В—А–∞–љ—Б—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—О –≤ –Ї–Є–љ–Њ. –ѓ –љ–µ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –±—Г–і–µ—В —Б –љ–Є–Љ —В—П–ґ–µ–ї–Њ вАФ –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Б—В–≤–Њ –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–Њ–є —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л—В–Є—П –љ–∞ —Б—К–µ–Љ–Њ—З–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —В—А–µ—В—М–µ–є –њ—А–Њ–±—Л –Љ–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –∞–ї—М—П–љ—Б —Б –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В—М—Б—П. –Ґ–Њ–ї—П —А–∞—Б–Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ї—Б—П, —Б—В–∞–ї –≤–µ—Б–µ–ї—Л–Љ, –Љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б–Њ—З–љ–Њ —И—Г—В–Є–ї. –ѓ —А–∞–і–Њ–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –≤—Б–µ –Њ–њ–∞—Б–µ–љ–Є—П –Љ–Њ–Є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–Ј–∞–і–Є. –Э–∞—И–µ –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Б—В–≤–Њ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ–µ—А–µ—А–Њ—Б–ї–Њ –≤–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ—Л–µ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–ЄвА¶¬ї.

–Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –Ї–Є–љ–Њ–ї–µ–љ—В–∞ ¬Ђ–І–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–Є–Њ—В–Ї—Г–і–∞¬ї —В–∞–Ї –Є –љ–µ –≤—Л—И–ї–∞ –љ–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є —Н–Ї—А–∞–љ вАФ –њ—А–µ–Љ—М–µ—А–∞ –µ–µ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–ї–∞—Б—М –ї–Є—И—М –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—М –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ –ґ–Є–≤—Л—Е.

–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Н—В–Њ—В —Д–Є–ї—М–Љ —Б—В–∞–ї –љ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –≤ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В–µ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –Є –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞. –Т 1961 –≤—Л—И–ї–∞ –і–µ—Б—П—В–Є–Љ–Є–љ—Г—В–љ–∞—П –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞–ґ–Ї–∞ ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї—Б—П –†–Њ–±–Є–љ–Ј–Њ–љ¬ї, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –∞–Ї—В–µ—А —Б—Л–≥—А–∞–ї –†–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А–∞. –Т —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —Б–љ—П–ї—Б—П –≤ –ї–µ–љ—В–µ –Ь–Є—В—В—Л –Є –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤–∞ ¬Ђ–С–µ–є, –±–∞—А–∞–±–∞–љ¬ї –Є –≤ –Ї–∞—А—В–Є–љ–µ –Ы—Г–Ї–∞—И–µ–≤–Є—З ¬Ђ–•–Њ–і –Ї–Њ–љ–µ–Љ¬ї. –Т 1962 –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ —Г–ґ–µ —В—А–Є —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞ вАФ –Ґ–∞—И–Ї–Њ–≤ —Б –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–є –Ї–Є–љ–Њ—Б—В—Г–і–Є–Є, –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Х—А—И–Њ–≤ –Є –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Т–µ–љ–≥–µ—А–Њ–≤ вАФ —Б ¬Ђ–Ы–µ–љ—Д–Є–ї—М–Љ–∞¬ї. –Р–Ї—В–µ—А –і–∞–ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ –≤—Б–µ–Љ —В—А–Њ–Є–Љ, –Є –≤ 1963-1964 –≥–Њ–і–∞—Е –≤ –њ—А–Њ–Ї–∞—В –≤—Л—И–ї–Є —В—А–Є —Д–Є–ї—М–Љ–∞ —Б –µ–≥–Њ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ (¬Ђ–Я–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є–є —А–µ–є—Б¬ї, ¬Ђ–Я—А–Є—Е–Њ–і–Є—В–µ –Ј–∞–≤—В—А–∞¬ї –Є ¬Ђ–†–Њ–і–љ–∞—П –Ї—А–Њ–≤—М¬ї), –Є–Љ–µ–≤—И–Є–µ —Г –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є —А–∞–Ј–љ—Л–є —Г—Б–њ–µ—Е. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Г—О –Є–≥—А—Г –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞, –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Ї–Њ–≥–Њ—А—В—Г —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є—Е –Ї–Є–љ–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і –Њ–љ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б–Љ–Њ–≥.

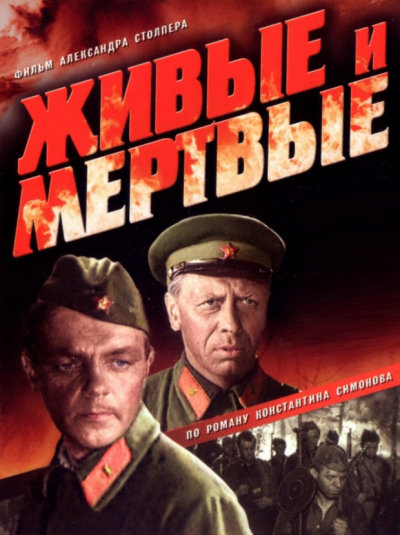

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—М–µ—А—Л –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–ї –µ–≥–Њ. –Э–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є —Г—Б–њ–µ—Е –ґ–і–∞–ї –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –≤ 1964 –≥–Њ–і—Г –Є –µ–≥–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Б—Л–≥—А–∞–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –°–µ—А–њ–Є–ї–Є–љ–∞ –≤ ¬Ђ–Ц–Є–≤—Л—Е –Є –Љ–µ—А—В–≤—Л—Е¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б–њ–µ—Е–∞ —Д–Є–ї—М–Љ–∞ —Б–њ—А–Њ—Б –љ–∞ –∞–Ї—В–µ—А–∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б –љ–µ–Є–Љ–Њ–≤–µ—А–љ–Њ. –Р—А—В–Є—Б—В —Б –љ–µ–њ–Њ–і—А–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ —О–Љ–Њ—А–∞ –±—Л–ї –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ –Є –≤–Њ—Б—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ –≤ –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е.

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ –≤ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ ¬Ђ–Ф–∞–Љ–Њ–Ї–ї–Њ–≤ –Љ–µ—З¬ї. –Ш–≥—А–∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—В—А—П—Б–ї–∞ –µ–≥–Њ, —З—В–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М —Г–±–µ–і–Є–ї –Ї–Є–љ–Њ—А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞ –°—В–Њ–ї–њ–µ—А–∞, —А–µ—И–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤ 1963 —Н–Ї—А–∞–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ–Ц–Є–≤—Л–µ –Є –Љ–µ—А—В–≤—Л–µ¬ї, –≤–Ј—П—В—М –∞–Ї—В–µ—А–∞ –љ–∞ —А–Њ–ї—М –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –°–µ—А–њ–Є–ї–Є–љ–∞. –°–љ–∞—З–∞–ї–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –С–Њ—А–Є—Б–Њ–≤–Є—З –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–ї—Б—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –±—Л–ї –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ –Ї–∞–Ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—М –Њ—В—А–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Є –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–є–љ—Л—Е —А–Њ–ї–µ–є. –Т —Б–≤–Њ–Є—Е —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—П—Е –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —А–Њ–ї—М –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ, –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Є —Б–∞–Љ –і–Њ–ї–≥–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–ї—Б—П, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —В–Њ, —З—В–Њ —В–µ–Љ–∞ –≤–Њ–є–љ—Л, –µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї —Д—А–Њ–љ—В–Њ–≤–Є–Ї—Г, –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –±–ї–Є–Ј–Ї–∞.

–Т —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –∞–≤—В–Њ—А —Н—В–Њ–≥–Њ —А–Њ–Љ–∞–љ–∞ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤, –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –∞–Ї—В–µ—А–∞ –≤ —В–µ–∞—В—А–µ. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ —Б–≤–Њ—О —А–∞–Ј–љ–Њ–њ–ї–∞–љ–Њ–≤–Њ—Б—В—М, –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —Б—З–Є—В–∞–ї—Б—П –љ–µ–і–Њ–Њ—Ж–µ–љ–µ–љ–љ—Л–Љ –∞—А—В–Є—Б—В–Њ–Љ. –£–і–Є–≤–Є–≤—И–Є—Б—М, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –≤ –Ї–Њ–Є-—В–Њ –≤–µ–Ї–Є –њ–Њ–Ј–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —А–Њ–ї—М, –Њ–љ –≤–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ—З–Є—В–∞–ї –Ї–љ–Є–≥—Г ¬Ђ–Ц–Є–≤—Л–µ –Є –Љ–µ—А—В–≤—Л–µ¬ї, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б –≥–Њ—А—М–Ї–Њ–є –Є—А–Њ–љ–Є–µ–є –њ—А–Њ—Ж–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї —Б—Г–њ—А—Г–≥–µ —Б–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤—Б–Ї—Г—О —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї—Г: ¬Ђ–£ –°–µ—А–њ–Є–ї–Є–љ–∞ –±—Л–ї–Њ –і–Њ–±—А–Њ–µ –ї–Њ—И–∞–і–Є–љ–Њ–µ –ї–Є—Ж–Њ¬ї.

–Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –∞–Ї—В–µ—А, –±–µ–Ј—Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –Ј–љ–∞–ї —Б–µ–±–µ —Ж–µ–љ—Г –Є, –њ—А–Є —Б–ї—Г—З–∞–µ, —Г–Љ–µ–ї –Ј–∞ —Б–µ–±—П –њ–Њ—Б—В–Њ—П—В—М. –Т–і–Њ–≤–∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –≤ –Є–љ—В–µ—А–≤—М—О –Є–Ј–і–∞–љ–Є—О ¬Ђ–§–∞–Ї—В—Л –Є –Ї–Њ–Љ–Љ–µ–љ—В–∞—А–Є–Є¬ї:

¬Ђ–Т–∞–ї–µ–љ—В–Є–љ –Я–ї—Г—З–µ–Ї –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ–Њ–µ—Е–∞–ї –≤ –Њ—В–њ—Г—Б–Ї –≤ –Р–љ–≥–ї–Є—О –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –±—А–∞—В—Г –Я–Є—В–µ—А—Г –С—А—Г–Ї—Г, —В–Њ–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А—Г. –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —В—А—Г–њ–њ–µ –Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П—Е –Њ—В –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–Є. –Ш –≤–і—А—Г–≥ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї —П –Ј–∞–≤–Є–і—Г—О –Я–Є—В–µ—А—Г. –Ю–љ –Љ–Њ–ґ–µ—В –ї—О–±–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–µ—А–∞ –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є—В—М! –Р —П –≤–Њ—В –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –≤–∞–Љ–Є —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М¬ї. –Р –Ґ–Њ–ї—П —Б–Є–і–Є—В –Є –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Э—Г, –Љ—Л –±—Л —В–Њ–ґ–µ —Е–Њ—В–µ–ї–Є —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞–Љ–Є –њ–Њ—Б–Њ—В—А—Г–і–љ–Є—З–∞—В—М. –Р —А–∞–±–Њ—В–∞–µ–Љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б –і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–Љ –±—А–∞—В–Њ–Љ –Я–Є—В–µ—А–∞ –С—А—Г–Ї–∞¬ї. –Т—Б–µ –Ј–∞–Љ–µ—А–ї–Є. –Р –Я–ї—Г—З–µ–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В: ¬Ђ–Ф–∞, —В—Л, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤, –Љ–Њ–ї–Њ–і–µ—Ж. –£–Љ–µ–µ—И—М —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М¬ї. –£–≤–∞–ґ–∞–ї –µ–≥–Њ. –Ґ–Њ–ї—П –Њ—З–µ–љ—М –Њ—Б—В—А–Њ—Г–Љ–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї¬ї.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –ї–µ–љ—В–∞ –≤—Л—И–ї–∞ –љ–∞ —И–Є—А–Њ–Ї–Є–є —Н–Ї—А–∞–љ, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Њ–±—А–µ–ї –≤—Б–µ—Б–Њ—О–Ј–љ—Г—О —Б–ї–∞–≤—Г. –Т –њ—А–Њ–Ї–∞—В–µ 1964 ¬Ђ–Ц–Є–≤—Л–µ –Є –Љ–µ—А—В–≤—Л–µ¬ї –Ј–∞–љ—П–ї–Є –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ, –µ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –Т —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г —Д–Є–ї—М–Љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –њ—А–Є–Ј—Л –љ–∞ —Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—П—Е –≤ –Р–Ї–∞–њ—Г–ї—М–Ї–Њ –Є –Ъ–∞—А–ї–Њ–≤—Л—Е –Т–∞—А–∞—Е, –∞ –≤ 1966 —Г–і–Њ—Б—В–Њ–Є–ї—Б—П –У–Њ—Б–њ—А–µ–Љ–Є–Є –†–°–§–°–†.

–Р –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —Г—Б–њ–µ—Е–∞ —Б–њ—А–Њ—Б –љ–∞ –∞–Ї—В–µ—А–∞ –≤—Л—А–Њ—Б –љ–µ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ.

–Т —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В—Л–µ –≥–Њ–і—Л –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ї–∞—А—М–µ—А–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–∞ —А–Њ–ї—П–Љ–Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–љ–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞–љ–∞ –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З —Б–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–∞–Љ—Л—Е —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ґ–∞–љ—А–∞—Е –Є —А–Њ–ї—П—Е, —Б–љ–Є–Љ–∞–µ—В—Б—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ, —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞—П –Њ—Б—В—А–Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–µ, —Б–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Л.

–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ъ–∞—А–∞—В–∞–µ–≤–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞:

¬Ђ–Х–Љ—Г –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–Є –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —А–∞–Ј –≤ –і–µ–љ—М, —Г–±–µ–ґ–і–∞–ї–Є, –∞ –Љ—Л –≤—Б–µ –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–Є —Б—В–Њ—П–ї–Є –Є —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –Њ—В–њ–Є—А–∞–µ—В—Б—П –Є–≥—А–∞—В—М –°–µ—А–њ–Є–ї–Є–љ–∞: ¬Ђ–Ъ–∞–Ї–Њ–є –Є–Ј –Љ–µ–љ—П –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї? –І—В–Њ –≤—Л, –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г —ПвА¶¬ї.

–Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ 1964 –љ–∞ ¬Ђ–Ы–µ–љ—Д–Є–ї—М–Љ–µ¬ї –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Ј–∞–њ—Г—Б—В–Є–ї–Є –і–µ—Б—П—В—М —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤, –Є –≤ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –њ—А–Є–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞.

–Ю–љ, –Ї —Б–ї–Њ–≤—Г, –њ—А–Є–љ—П–ї –≤—Б–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Є, –њ—А–Њ–є–і—П –њ—А–Њ–±—Л, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –љ–∞ –≤—Б–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –Ї–Є–љ–Њ–Ї–∞—А—В–Є–љ, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д–µ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–µ–і–Ї–Є–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–Љ. –Я—А–∞–≤–і–∞, –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ–љ –≤ –≤–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –і–∞–ї –≤—Б–µ–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј вАФ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї –Ј–∞–љ—П—В –≤ —В–µ–∞—В—А–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б ¬Ђ–Ь–Њ—Б—Д–Є–ї—М–Љ–∞¬ї, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є—Е –≤ —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П.

–Ю–љ, –Ї —Б–ї–Њ–≤—Г, –њ—А–Є–љ—П–ї –≤—Б–µ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Є, –њ—А–Њ–є–і—П –њ—А–Њ–±—Л, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ –љ–∞ –≤—Б–µ –≤–Њ—Б–µ–Љ—М –Ї–Є–љ–Њ–Ї–∞—А—В–Є–љ, —З—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ –Ї–Є–љ–µ–Љ–∞—В–Њ–≥—А–∞—Д–µ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —А–µ–і–Ї–Є–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ–Љ. –Я—А–∞–≤–і–∞, –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ–љ –≤ –≤–µ–ґ–ї–Є–≤–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –і–∞–ї –≤—Б–µ–Љ –Њ—В–Ї–∞–Ј вАФ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї –Ј–∞–љ—П—В –≤ —В–µ–∞—В—А–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Њ—В –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–є —Б ¬Ђ–Ь–Њ—Б—Д–Є–ї—М–Љ–∞¬ї, –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є—Е –≤ —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –љ–µ –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П.

–Т–Њ—В –ї–Є—И—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤:

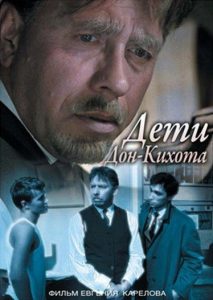

–Ю–і–љ–∞ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –њ—А–Њ—И–ї–Є —В–µ —Б–∞–Љ—Л–µ ¬Ђ–С—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–Њ–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞¬ї –Є ¬Ђ–С–µ—А–µ–≥–Є—Б—М –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П¬ї. –Ш –≤—А–Њ–і–µ –±—Л, –љ–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —А–Њ–ї–Є –≤—Л–њ–∞–ї–Є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Г, –љ–Њ –љ–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –Є—Е –Є–ї–Є –≤—Л—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–ї–∞–љ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ. –Ф–∞–ґ–µ –Њ—В–њ–µ—В—Л–µ –љ–µ–≥–Њ–і—П–Є, –ґ—Г–ї–Є–Ї–Є –Є –њ—А–Њ–є–і–Њ—Е–Є –≤ –µ–≥–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є–Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –љ–µ –≥–љ–µ–≤ –њ—А–∞–≤–µ–і–љ—Л–є, –∞ –≥–Њ–Љ–µ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Е–Њ—Е–Њ—В. –°—А–µ–і–Є –µ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В —В–∞–Ї–ґ–µ вАУ —А–Њ–ї–Є –≤ –њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—А–∞–Љ–µ ¬Ђ–Э–∞—И –і–Њ–Љ¬ї, –Ї–Є–љ–Њ–њ–Њ–≤–µ—Б—В–Є –Њ–± —Г—З–µ–љ—Л—Е ¬Ђ–Ш–і—Г –љ–∞ –≥—А–Њ–Ј—Г¬ї, –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є—П—Е: ¬Ђ–Я—А–Є—Е–Њ–і–Є—В–µ –Ј–∞–≤—В—А–∞¬ї, ¬Ђ–Ф–µ—В–Є –Ф–Њ–љ-–Ъ–Є—Е–Њ—В–∞¬ї, ¬Ђ–Я–Њ—А–Њ–ґ–љ–Є–є —А–µ–є—Б¬ї, —Б–∞—В–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–Є ¬Ђ–Ф–∞–є—В–µ –ґ–∞–ї–Њ–±–љ—Г—О –Ї–љ–Є–≥—Г¬ї, ¬Ђ–Р–і—К—О—В–∞–љ—В –µ–≥–Њ –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞¬ї, ¬Ђ–°–ї—Г–ґ–Є–ї–Є –і–≤–∞ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞¬ї, ¬Ђ–Т–Њ–Ј–Љ–µ–Ј–і–Є–µ¬ї.

–°—К–µ–Љ–Ї–Є –Ї–∞—А—В–Є–љ ¬Ђ–Э–∞—И –і–Њ–Љ¬ї –Є ¬Ђ–Ф–µ—В–Є –Ф–Њ–љ-–Ъ–Є—Е–Њ—В–∞¬ї –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤–µ, –Є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ —Н—В–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–ї–Њ. –Ю–±–µ –ї–µ–љ—В—Л, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ —Б—Л–≥—А–∞–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–µ —А–Њ–ї–Є, –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ –≤ 1965 –Є –Є–Љ–µ–ї–Є —Г—Б–њ–µ—И–љ—Г—О –њ—А–Њ–Ї–∞—В–љ—Г—О —Б—Г–і—М–±—Г.

–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –Њ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–µ –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї –≠–ї—М–і–∞—А –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤, –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–≤ –µ–Љ—Г —А–Њ–ї—М –≤ —Д–Є–ї—М–Љ–µ ¬Ђ–С–µ—А–µ–≥–Є—Б—М –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П!¬ї.

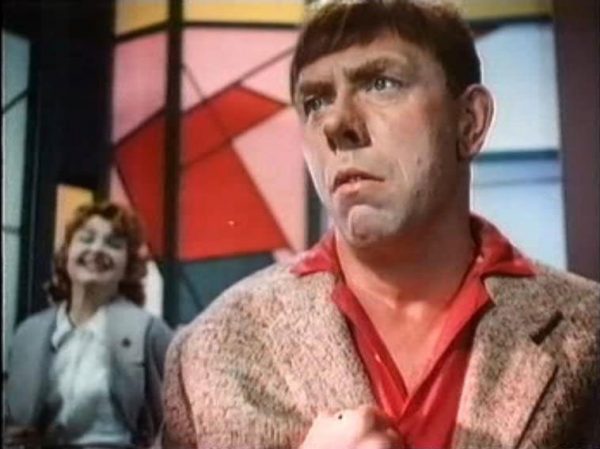

–Т 1966 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ—Л —Б—В—А–∞–љ—Л –≤—Л—И–ї–∞ –Ї–∞—А—В–Є–љ–∞ –≠–ї—М–і–∞—А–∞ –†—П–Ј–∞–љ–Њ–≤–∞ ¬Ђ–С–µ—А–µ–≥–Є—Б—М –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—П¬ї, –≥–і–µ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –≤ —П—А–Ї–Њ–є –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є–є–љ–Њ–є –Љ–∞–љ–µ—А–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є–ї –°–Њ–Ї–Њ–ї-–Ъ—А—Г–ґ–Ї–Є–љ–∞, —В–µ—Б—В—П –Ф–Є–Љ—Л –°–µ–Љ–Є—Ж–≤–µ—В–Њ–≤–∞ (–Р–љ–і—А–µ–є –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤). –†–Њ–ї—М –±—Л–ї–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є, –љ–Њ –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї–∞—Б—М –љ–∞—А—П–і—Г —Б –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ–Є, –∞ —З–µ—В–Ї–Њ, –љ–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л –љ–µ–≤–Ј–љ–∞—З–∞–є –±—А–Њ—И–µ–љ–љ—Л–µ —Д—А–∞–Ј—Л –≥–µ—А–Њ—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–ї–Є –≤–Є–Ј–Є—В–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–Њ–є —Д–Є–ї—М–Љ–∞ –Є —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞. –≠—В–∞ —А–Њ–ї—М –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–∞ –∞–Ї—В–µ—А—Г –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б—Г–Љ–∞—Б—И–µ–і—И—Г—О —Б–ї–∞–≤—Г, –љ–Њ –Є ¬Ђ–њ—А–Є–Ї–ї–µ–Є–ї–∞¬ї –µ–Љ—Г –∞–Љ–њ–ї—Г–∞ –Ї–Њ–Љ–Є–Ї–∞.

–Р –≤–µ–і—М –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—В–∞—А—В–Њ–≤–∞–ї–Є —Б—К–µ–Љ–Ї–Є —Д–Є–ї—М–Љ–∞, –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є —Б—К–µ–Љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞. –Ю –њ—А–Є—З–Є–љ–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–∞–Љ –≠–ї—М–і–∞—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї: ¬Ђ–Т –ї–µ–љ—В–µ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –∞–Ї—В–µ—А—Л —Б –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–є –њ—А–Є—А–Њ–і–Њ–є —О–Љ–Њ—А–∞, –љ–µ–ґ–µ–ї–Є —Г –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ вАФ –°–Љ–Њ–Ї—В—Г–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤, –Х–≤—Б—В–Є–≥–љ–µ–µ–≤, –Х—Д—А–µ–Љ–Њ–≤. –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П –Є–≥—А–∞–ї –≤ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–Љ –µ–Љ—Г –Є, –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ, –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —Г–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —Б—В–Є–ї–µ –≥—А–Њ—В–µ—Б–Ї–∞. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Б—В–∞–і–Є–Є —А–∞–±–Њ—В—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є, —З—В–Њ –∞–Ї—В–µ—А –Є–Ј –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –∞–љ—Б–∞–Љ–±–ї—П –≤—Л–њ–∞–і–∞–µ—В, —А—Г—И–Є—В —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є–Ї—Г –Є —Ж–µ–ї–Њ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л. –Э–∞ —Н—В—Г —В–µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є–µ. –Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, —Б–∞–Љ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Њ –Ј–ї—Л—Е –љ–∞—И–Є—Е —Г–Љ—Л—Б–ї–∞—Е –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї. –Ф–∞–ґ–µ —П –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ –і—А–Њ–≥–љ—Г–ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –Љ–µ–љ—П –Њ—В –њ–Њ—Б–њ–µ—И–љ—Л—Е —А–µ—И–µ–љ–Є–є. –Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А —Е–≤–∞–ї—О –Ј–∞ —Н—В–Њ —Б–µ–±—П, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Њ—З–µ–љ—М —Б–Ї–Њ—А–Њ –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З —Б–Њ–Ј–і–∞–ї –≤ —Д–Є–ї—М–Љ–µ –Њ–і–љ—Г –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –ї—Г—З—И–Є—Е —А–Њ–ї–µ–є, –∞ –µ–≥–Њ –Ј–∞—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —Д—А–∞–Ј–∞ ¬Ђ–°–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Ѓ—А–Є—О –Ф–µ—В–Њ—З–Ї–Є–љ—Г¬ї, –њ—А–Є–љ—П–≤ –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ–љ—Л–є —Б–Љ—Л—Б–ї, —Г—И–ї–∞ —Б —Н–Ї—А–∞–љ–∞ –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Л¬ї.

¬†–Т 1968 –≥–Њ–і—Г –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –У–∞–є–і–∞–є —Б–љ–Є–Љ–∞–µ—В –Ї—Г–ї—М—В–Њ–≤—Г—О –Ї–Њ–Љ–µ–і–Є—О ¬Ђ–С—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–Њ–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞¬ї, –Є–Љ–µ–≤—И–∞—П –Њ–≥–ї—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є —Г—Б–њ–µ—Е –Є —А–∞–Ј–ї–µ—В–µ–≤—И–∞—П—Б—П –љ–∞ —Ж–Є—В–∞—В—Л.

–Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Є–≥—А–∞–µ—В –≤ –љ–µ–є –∞–≤–∞–љ—В—О—А–Є—Б—В–∞ –Є –±–∞–љ–і–Є—В–∞ –Ы–µ–ї–Є–Ї–∞. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–є –≥–Њ–≤–Њ—А —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–µ—А–Њ—П – –≤—Б–µ —А–µ–њ–ї–Є–Ї–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —Б –Љ—П–≥–Ї–Є–Љ —Д—А–Є–Ї–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ ¬Ђ–У¬ї –Є —Б–Њ –Ј–≤—Г–Ї–Њ–Љ ¬Ђ–£¬ї –≤–Љ–µ—Б—В–Њ ¬Ђ–Т¬ї –±—Л–ї –ї–Є—З–љ–Њ–є –љ–∞—Е–Њ–і–Ї–Њ–є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ —А–Њ–ї—М –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ –±–∞–љ–і–Є—В–∞-–Ї–Њ–љ—В—А–∞–±–∞–љ–і–Є—Б—В–∞ –Ы—С–ї–Є–Ї–∞ –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М —В–∞–Ї–ґ–µ –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Я—Г–≥–Њ–≤–Ї–Є–љ –Є –Ы–µ–Њ–љ–Є–і –°—В–∞–љ–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –•—Г–і—Б–Њ–≤–µ—В –≤—Л–±—А–∞–ї –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞. –Т —Н—В–Њ–Љ —Д–Є–ї—М–Љ–µ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б—Л–≥—А–∞–ї —Б –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Њ–є –њ–Њ —В–µ–∞—В—А—Г –Р–љ–і—А–µ–µ–Љ –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤—Л–Љ. –Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г, –Р–љ–і—А–µ–є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤–Є—З –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Г —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –њ–Њ—З—В–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є-–Њ—В—З–µ—Б—В–≤—Г. –Ґ–µ–Љ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є —Н—В–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–µ –∞–Ї—В–µ—А—Л —В–∞–Ї –Є –љ–µ —Б—В–∞–ї–Є вАФ —Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞.

¬Ђ–Ш–і–Є–Њ—В! –Ґ—М—Д—ГвА¶¬ї вАУ –Љ–∞–ї–Њ –Ї—В–Њ –Ј–љ–∞–µ—В, —З—В–Њ —Н—В–Њ–є –Ї–Њ—А–Њ–љ–љ–Њ–є —Д—А–∞–Ј—Л –Ы–µ–ї–Є–Ї–∞ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є–Є —Д–Є–ї—М–Љ–∞ ¬Ђ–С—А–Є–ї–ї–Є–∞–љ—В–Њ–≤–∞—П —А—Г–Ї–∞¬ї.

–Т–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–Њ –∞–і—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ–Њ –љ–µ –µ–≥–Њ –њ–∞—А—В–љ–µ—А—Г –њ–Њ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і—Г –Р–љ–і—А–µ—О –Ь–Є—А–Њ–љ–Њ–≤—Г, –∞ —А–∞–Ј–і–Њ–ї–±–∞—О-–Њ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –Њ—З–µ—А–µ–і–љ–Њ–є —А–∞–Ј —З—В–Њ-—В–Њ —В–∞–Љ –Ј–∞–µ–ї–Њ, –Є –∞–Ї—В–µ—А—Г —Б–љ–Њ–≤–∞ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –ї–µ–Ј—В—М –≤ –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ.

–Т—Б–µ–≥–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –≤ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є–Є –±–Њ–ї–µ–µ —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В–Є –Ї–Є–љ–Њ–ї–µ–љ—В, –≤–Ї–ї—О—З–∞—П –Њ–Ј–≤—Г—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–ї—М—В—Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤.

–Ґ–∞–ї–∞–љ—В –∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –Ї–Є–љ–Њ –Є —В–µ–∞—В—А–µ, –љ–Њ –Є –≤ –Љ—Г–ї—М—В–Є–њ–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є.

–Ч–і–µ—Б—М, –Ї–∞–Ї –љ–µ–ї—М–Ј—П –Ї—Б—В–∞—В–Є, –њ—А–Є—И–µ–ї—Б—П –љ–µ–њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–Љ—Л–є –≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Ї –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞.

–Х—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ—М—О —В–∞–ї–∞–љ—В–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–Ј–≤—Г—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–ї—М—В–Є–ї—М–Љ–Њ–≤, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–і—П–љ–Њ–≥–Њ –≤ ¬Ђ–Ы–µ—В—Г—З–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ¬ї.

–Х—Й–µ –Њ–і–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ—М—О —В–∞–ї–∞–љ—В–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ —П–≤–Є–ї–Њ—Б—М –Њ–Ј–≤—Г—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Љ—Г–ї—М—В–Є–ї—М–Љ–Њ–≤, –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤–Њ–і—П–љ–Њ–≥–Њ –≤ ¬Ђ–Ы–µ—В—Г—З–µ–Љ –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ¬ї.

–Э–∞ —Б—З–µ—В—Г –∞–Ї—В–µ—А–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –Њ–Ј–≤—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –њ–µ—А—Б–Њ–љ–∞–ґ–µ–є (–Ґ–Є–≥—А –®–µ—А—Е–∞–љ –Є–Ј –Љ/—Д ¬Ђ–Ь–∞—Г–≥–ї–Є¬ї вАУ 1967–≥–Њ–і, –Ч–µ–Љ–ї–µ–Ї–Њ–њ –Є–Ј –Љ/—Д ¬Ђ–Т —Б—В—А–∞–љ–µ –љ–µ–≤—Л—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е —Г—А–Њ–Ї–Њ–≤¬ї вАУ 1969 –≥–Њ–і, –Т–Њ–і—П–љ–Њ–є –Є–Ј –Љ/—Д ¬Ђ–Ы–µ—В—Г—З–Є–є –Ї–Њ—А–∞–±–ї—М¬ї – 1979).

–Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–∞–Љ—Л–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –Є –≤—Б–µ–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ –ї—О–±–Є–Љ—Л–є – –Т–Њ–ї–Ї –Є–Ј —Б–µ—А–Є–Є –Љ—Г–ї—М—В—Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Э—Г, –њ–Њ–≥–Њ–і–Є!¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Б—В–∞–ї –µ–≥–Њ –≤–Є–Ј–Є—В–љ–Њ–є –Ї–∞—А—В–Њ—З–Ї–Њ–є.

–Ю–Ј–≤—Г—З–Є–≤ –Т–Њ–ї–Ї–∞ –≤ 1967 –≥–Њ–і—Г, –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —Б—В–∞–ї –Ї—Г–Љ–Є—А–Њ–Љ –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –Є –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –і–µ—В–Є—И–µ–Ї –њ–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г —Б–≤–µ—В—Г. –Т –≥–Њ–љ–Ї–∞—Е –љ–∞ –≤—Л–ґ–Є–≤–∞–љ–Є–µ –Ј—А–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–µ —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є–Є —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Б–µ—А–Њ–≥–Њ —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Љ—Г—З–∞–ї –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–є –Ч–∞–є—З–Є–Ї. –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З—Г —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–Ї–Њ—А–Є—В—М —Б—В—А–Њ–≥–Њ–µ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ вАФ –Т–Њ–ї–Ї—Г –≤ –Љ—Г–ї—М—В—Д–Є–ї—М–Љ–µ –њ—А–Њ—Й–∞–ї–Є –≤—Б–µ: –і—А–∞–Ї–Є, –њ–∞–њ–Є—А–Њ—Б—Л, –і–∞–ґ–µ ¬Ђ–љ–µ–љ–Њ—А–Љ–∞—В–Є–≤–љ–Њ–µ¬ї —А—Л—З–∞–љ—М–µ. –Ы—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–ї–∞–≤–∞ —Н—В–∞ —Б–њ—Г—Б—В—П –≥–Њ–і—Л —Б—В–∞–ї–∞ —В–∞–Ї–Њ–є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є, —З—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—М –Ї –љ–µ–≥–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ. –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ѓ—А—М–µ–≤–љ–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞: ¬Ђ–Ґ–Њ–ї—П –љ–µ–Љ–љ–Њ–ґ–Ї–Њ –Њ–±–Є–ґ–∞–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–≥–Њ —Г–Ј–љ–∞–≤–∞–ї–Є –ї–Є—И—М –Ї–∞–Ї –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є—В–µ–ї—П –Т–Њ–ї–Ї–∞. –Ь–љ–µ –Њ–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї: ¬Ђ–°–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ї—А–Њ–Љ–µ ¬Ђ–Э—Г, –њ–Њ–≥–Њ–і–Є!¬ї, —П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–ї¬ї. –Р –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –њ—А–Є –Љ–љ–µ –±—Л–ї —В–∞–Ї–Њ–є —Б–ї—Г—З–∞–є вАФ –Љ—Л —И–ї–Є –њ–Њ —Г–ї–Є—Ж–µ, –Є –Њ–і–љ–∞ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, —Г–≤–Є–і–µ–≤ –µ–≥–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г: ¬Ђ–°–Љ–Њ—В—А–Є-—Б–Љ–Њ—В—А–Є, –Т–Њ–ї–Ї –Є–і–µ—В¬ї. –≠—В–Њ, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –µ–Љ—Г –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ –љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М¬ї.

–Я–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –Њ–Ј–≤—Г—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Т–Њ–ї–Ї–∞ –Є–Ј ¬Ђ–Э—Г, –Я–Њ–≥–Њ–і–Є!¬ї –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –≤—Б—С –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –Ј–≤–µ—А—М ¬Ђ–њ–µ—А–µ–≥—А—Л–Ј –µ–≥–Њ –∞–Ї—В–µ—А—Б–Ї—Г—О –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О¬ї.

–Ф–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –≤ —И–µ—Б—В–Є–і–µ—Б—П—В—Л–µ –≥–Њ–і—Л –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Є –≤ –Ґ–µ–∞—В—А–µ —Б–∞—В–Є—А—Л.

–Ю–љ —Б—Л–≥—А–∞–ї –≤ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—П—Е:

- ¬Ђ–Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Б—В—Г–ї—М–µ–≤¬ї,

- ¬Ђ–ѓ–±–ї–Њ–Ї–Њ —А–∞–Ј–і–Њ—А–∞¬ї,

- ¬Ђ–Ш–љ—В–µ—А–≤–µ–љ—Ж–Є—П¬ї,

- ¬Ђ–Ф–Њ—Е–Њ–і–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ¬ї,

- ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ–∞—А–∞–і¬ї.

–Т 1966 –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –≥–ї–∞–≤–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ –њ–Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–µ ¬Ђ–Ґ–µ—А–Ї–Є–љ –љ–∞ —В–Њ–Љ —Б–≤–µ—В–µ¬ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –≤ —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А–µ —В–µ–∞—В—А–∞ –њ—А–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–∞—А—Г –љ–µ–і–µ–ї—М, –∞ –Ј–∞—В–µ–Љ –њ–Њ —Ж–µ–љ–Ј—Г—А–љ—Л–Љ —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П–Љ –±—Л–ї —Б–љ—П—В. –Ф–ї—П –∞–Ї—В–µ—А–Њ–≤, –Є –і–ї—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ –≤ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Н—В–Њ —Б—В–∞–ї–Њ —Б–Є–ї—М–љ—Л–Љ —Г–і–∞—А–Њ–Љ. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –≤ —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л–µ –≥–Њ–і—Л –µ–≥–Њ –∞–Ї—В–µ—А—Б–Ї–∞—П —Б–ї–∞–≤–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–∞ –њ–Є–Ї–∞. –Э–∞ –≤—Б–µ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –љ–∞—И–µ–є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б—В—А–∞–љ—Л –љ–µ –±—Л–ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –љ–µ –Ј–љ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞. –Я–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –µ–≥–Њ –≤ –ї—О–±–Њ–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ —А–∞–≤–љ—П–ї–Њ—Б—М —Ж–µ–ї–Њ–є —А–Њ–ї–Є, –Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ –њ–ї–∞–љ–Њ–Љ –≥–µ–љ–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–Ї—В–µ—А —Г–Љ—Г–і—А—П–ї—Б—П —Б—Л–≥—А–∞—В—М –≤—Б—О –±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О –≥–µ—А–Њ—П. –°–∞–Љ –ґ–µ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –≤ –±—Л—В—Г –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –Є –љ–µ–њ—А–Є—В—П–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ, —З—В–Њ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї–Є –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є–µ —Б –љ–Є–Љ —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А—Л. –°—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞: ¬Ђ¬Ђ–Ю–љ –ґ–µ –Є–Ј –њ—А–Њ—Б—В–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є, —Б—А–µ–і–љ–µ —Г—З–Є–ї—Б—П –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –±—Л–ї —Н—В–∞–Ї–Є–Љ –і–≤–Њ—А–Њ–≤—Л–Љ —Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ–Њ–Љ. –Р –Ї–Њ–≥–і–∞ –і–Њ –љ–µ–≥–Њ –і–Њ—И–ї–Њ, –Ї–∞–Ї –≤–∞–ґ–љ—Л –Ј–љ–∞–љ–Є—П, –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤–Њ–є–љ–∞, –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є —Г—И–µ–ї –љ–∞ —Д—А–Њ–љ—В. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г, –Ї–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –Њ–љ –≤–Ј—П–ї—Б—П –Ј–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ вАФ –Љ–љ–Њ–≥–Њ —З–Є—В–∞–ї, –љ–µ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї –Ј–∞–Ј–Њ—А–љ—Л–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В—М –Ј–∞ –Ї—Г–ї–Є—Б–∞–Љ–Є –Ј–∞ –Є–≥—А–Њ–є —Б–≤–Њ–Є—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥вА¶ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –љ–µ —Г–Љ–µ–ї –ї–≥–∞—В—М –Є, –±—Г–і—Г—З–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –≤–µ—А—Г—О—Й–Є–Љ, —Б—В–∞—А–∞–ї—Б—П –ґ–Є—В—М –њ–Њ –•—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л–Љ –Ј–∞–њ–Њ–≤–µ–і—П–Љ. –Э–µ –±—Л–ї–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –Є –Ј–≤–µ–Ј–і–љ–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є. –°–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Љ—Л —Б —В–µ–∞—В—А–Њ–Љ –≤—Л–µ–Ј–ґ–∞–ї–Є –Ї—Г–і–∞-–љ–Є–±—Г–і—М. –Т—Б–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ –∞–≤—В–Њ–±—Г—Б–µ —Б–µ—Б—В—М –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–µ –Љ–µ—Б—В–∞, –≥–і–µ –њ–Њ–Љ–µ–љ—М—И–µ —В—А—П—Б–ї–Њ. –Ю–љ, —З—В–Њ–±—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є—В—М, —Б–∞–і–Є–ї—Б—П —Б–Ј–∞–і–Є. –Х–Љ—Г –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є: ¬Ђ–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З, –≤–њ–µ—А–µ–і –Є–і–Є—В–µ¬ї. –Р –Њ–љ: ¬Ђ–Э–Є—З–µ–≥–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–љ–µ –Є —В—Г—В —Е–Њ—А–Њ—И–ЊвА¶ –І–µ–≥–Њ –Њ–љ –љ–µ —В–µ—А–њ–µ–ї, —В–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–∞–≥–ї–Њ—Б—В–Є –Є –њ–∞–љ–Є–±—А–∞—В—Б—В–≤–∞. –Ь–љ–Њ–≥–Є–µ –∞–Ї—В–µ—А—Л –њ–Њ—Б–ї–µ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї–µ–є –љ–∞ –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї—П—Е —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞—В–∞—Й–Є—В—М –µ–≥–Њ –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ. –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Љ—П–≥–Ї–Њ, –љ–Њ –љ–µ–њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–±–Є–Љ–Њ –Њ—В–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї—Б—П, —Г–µ–і–Є–љ—П—П—Б—М –≤ –љ–Њ–Љ–µ—А–µ —Б –Ї–Є–њ—П—В–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–Њ–є –Є–ї–Є —В–∞–є–Ї–Њ–Љ —Г—Е–Њ–і—П –≤ –љ–∞—А–Њ–і, –≤ –њ–Њ–Є—Б–Ї–∞—Е —Б–≤–Њ–Є—Е –±—Г–і—Г—Й–Є—Е –≥–µ—А–Њ–µ–≤¬ї. –Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –У—Г–Ј–µ–љ–Ї–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї: ¬Ђ–С—Л–ї–Є –Љ—Л –≤ –Ґ–±–Є–ї–Є—Б–Є –љ–∞ –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї—П—Е. –Э–∞—З–∞–ї–Њ –Њ–Ї—В—П–±—А—П, —П—А–Ї–Њ —Б–≤–µ—В–Є—В —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ. –Ґ–µ–њ–ї—Л–љ—М, —Е–∞—З–∞–њ—Г—А–Є, –≤–Є–љ–Њ, —И–∞—И–ї—Л–Ї–ЄвА¶ –Ъ–∞–Ї —В–Њ –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Є–≤–∞—О—Б—М –њ–Њ –њ—А–Њ—Б–њ–µ–Ї—В—Г —Б—А–µ–і–Є –Ї—А–∞—Б–Є–≤–Њ –Њ–і–µ—В—Л—Е –ї—О–і–µ–є, –Є –≤–і—А—Г–≥ –Љ–љ–µ –љ–∞–≤—Б—В—А–µ—З—Г –Є–і–µ—В… —И–њ–Є–Њ–љ. –Я–ї–∞—Й-–±–Њ–ї–Њ–љ—М–µ, –±–µ—А–µ—В, –љ–∞–і–≤–Є–љ—Г—В—Л–є –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –ї–Њ–±, —В–µ–Љ–љ—Л–µ –Њ—З–Ї–Є. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —И–њ–Є–Њ–љ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї—Б—П, —П —Г–Ј–љ–∞–ї –≤ –љ–µ–Љ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞¬ї.

–Ъ —Б–ї–Њ–≤—Г, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М —Г–і–µ–ї—П–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–∞—А—П–і–∞–Љ –Љ–∞–ї–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П. –•–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л, –љ–∞—Е–Њ–і—П—Б—М –≤ –У–µ—А–Љ–∞–љ–Є–Є, –Њ–љ –њ—А–Є–±—Л–ї –љ–∞ –њ—А–Є–µ–Љ –Ї —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Б–ї—Г –≤ –≤–µ—В—А–Њ–≤–Ї–µ –Є –і–ґ–Є–љ—Б–∞—Е. –° –љ–Є–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ –±—Л–ї –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–љ–і—А–µ–µ–≤ вАФ —Е—Г–і—А—Г–Ї —В–µ–∞—В—А–∞ –Є–Љ. –Х—А–Љ–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, вАФ –Њ–і–µ—В—Л–є –≤ —З–µ—А–љ—Л–є –Ї–Њ—Б—В—О–Љ –Є –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ—Г—О —А—Г–±–∞—И–Ї—Г. –Я–Њ–Ј–ґ–µ –Њ–љ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –≤–Є–і –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –µ–≥–Њ –Є—Б–њ—Г–≥–∞–ї. –Э–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї —Г–ї—Л–±–љ—Г–ї—Б—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З—Г –Ї–∞–Ї —А–Њ–і–љ–Њ–Љ—Г: ¬Ђ–Э—Г, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ —Е–Њ—В—П –±—Л –Њ–і–Є–љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ –Њ–і–µ—В!¬ї.

–Т —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л–µ –≥–Њ–і—Л –љ–∞ —Н–Ї—А–∞–љ—Л –≤—Л—И–ї–Њ –µ—Й–µ –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Д–Є–ї—М–Љ–Њ–≤ —Б —Г—З–∞—Б—В–Є–µ–Љ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞:

- ¬Ђ–Ш–љ–Ї–Њ–≥–љ–Є—В–Њ –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞¬ї,

- ¬Ђ–С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–Ї–Ј–∞–ї¬ї,

- ¬Ђ–°—В—А–∞—Е –≤—Л—Б–Њ—В—Л¬ї,

- ¬Ђ–Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —Б—В—Г–ї—М–µ–≤¬ї

- –Є –і—А—Г–≥–Є–µ.

–Р –≤ 1973 –µ–Љ—Г –њ—А–Є—Б–≤–Њ–Є–ї–Є –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –∞—А—В–Є—Б—В–∞ –°–°–°–†. –Ы—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–Њ, —З—В–Њ, –љ–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Б–µ –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–≥—А–∞–і—Л, —Г –∞–Ї—В–µ—А–∞ –Є–Љ–µ–ї—Б—П –≤ –∞–љ–Ї–µ—В–µ –Њ–і–Є–љ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –њ–Њ —В–µ–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ –њ—А–Њ–±–µ–ї вАФ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –љ–µ —П–≤–ї—П–ї—Б—П —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ–∞—А—В–Є–Є, –љ–∞ —З—В–Њ –µ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –∞—А—В–Є—Б—В –љ–µ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ —Г–Ї–ї–Њ–љ—П–ї—Б—П –Њ—В –≤—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Ъ–Я–°–°, –і–∞–ґ–µ –Ј–љ–∞—П, —З—В–Њ —Н—В–Є–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ–і–Є—В —Б–≤–Њ—О –ґ–µ–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —П–≤–ї—П–ї–∞—Б—М —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –±—О—А–Њ —В–µ–∞—В—А–∞.

–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ѓ—А—М–µ–≤–љ–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞:

¬Ђ–Ь—Г–ґ –±—Л–ї –±–µ—Б–њ–∞—А—В–Є–є–љ—Л–Љ, –∞ —П вАФ —Б 1952 —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –њ–∞—А—В–Є–Є. –Т —А–∞–є–Ї–Њ–Љ–µ –Љ–љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ, –µ—Б–ї–Є —Г–≥–Њ–≤–Њ—А—О –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –≤ –њ–∞—А—В–Є—О –≤—Б—В—Г–њ–Є—В—М, —В–Њ –Љ–љ–µ –і–∞–і—Г—В –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–Є—Б—В–Ї–Є. –Э–Њ –Ґ–Њ–ї—П —В–∞–Ї –Є –љ–µ –і–∞–ї —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–µ. –Ю–љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ, –і–∞–ґ–µ –љ–∞–≥—А–∞–і—Л –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –ї–Є—И—М –Ј–∞ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–∞—Б–ї—Г–≥–Є. –Р –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Љ–љ–µ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–Є–ї–Є —Б–њ—Г—Б—В—П –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В¬ї.

–Р–Ї—В–µ—А –±—Л–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–µ–Љ—М—П–љ–Є–љ–Њ–Љ.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1979 —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤. –Э–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б:

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1979 —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ –°–Є–Љ–Њ–љ–Њ–≤. –Э–∞ –њ–Њ—Е–Њ—А–Њ–љ–∞—Е –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б:

¬Ђ–Ю–љ –±—Л–ї –Љ–Њ–µ–є —Б—Г–і—М–±–Њ–є. –Ю–љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –°—В–Њ–ї–њ–µ—А—Г: ¬Ђ–Т–Њ—В —Н—В–Њ—В –∞–Ї—В–µ—А –°–µ—А–њ–Є–ї–Є–љ! –Ш —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ–љ!¬ї. –Ш –≤—Б—П –Љ–Њ—П –њ–ї–∞–љ–µ—В–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—В–µ–ї–∞—Б—М –њ–Њ-–і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г… –Р —В–µ–њ–µ—А—М –Њ—В—А–µ–Ј–∞–љ –Ї—Г—Б–Њ–Ї –ґ–Є–Ј–љ–Є… –≥–Є–≥–∞–љ—В—Б–Ї–Є–є –Ї—Г—Б–Њ–Ї… –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є —Г—В—А–∞—В—Л, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—О, —З—В–Њ —Б—В–∞–љ—Г –і—А—Г–≥–Є–Љ. –Х—Й–µ –љ–µ –Ј–љ–∞—О –Ї–∞–Ї, –љ–Њ –њ–µ—А–µ–Љ–µ–љ—О—Б—М —Б–Є–ї—М–љ–Њ…¬ї.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ 1982, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М —И–µ—Б—В—М–і–µ—Б—П—В –ї–µ—В, –Њ–љ –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї—М ¬Ђ–Т–Њ–ї–≥—Г¬ї. –Ш–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П –Љ–∞—И–Є–љ–Њ–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –њ–Њ–µ–Ј–і–Ї–∞—Е –љ–∞ –і–∞—З—Г. –Т —В–µ–∞—В—А –ґ–µ –∞–Ї—В–µ—А —Е–Њ–і–Є–ї –њ–µ—И–Ї–Њ–Љ, –Њ–±—К—П—Б–љ—П—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –µ–Љ—Г —В—А–µ–±—Г–µ—В—Б—П –≤—А–µ–Љ—П, –і–∞–±—Л –љ–∞—Б—В—А–Њ–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М: ¬Ђ–Т–Њ–Њ–±—Й–µ —Н—В–Њ –њ—А–Є—П—В–љ–Њ вАФ –≤—Л–є—В–Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж—Г, –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е –ї—О–і–µ–є, –њ–Њ—А–∞–Ј–Љ—Л—Б–ї–Є—В—М, –њ–Њ–Љ–µ—З—В–∞—В—М¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –±—Л–ї–∞ –Є –і—А—Г–≥–∞—П –њ—А–Є—З–Є–љ–∞, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –љ–µ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї –љ–∞ —А–∞–±–Њ—В—Г –љ–∞ –Љ–∞—И–Є–љ–µ.

–Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї:

¬Ђ–Э–µ—Г–і–Њ–±–љ–Њ —А–∞–Ј—К–µ–Ј–ґ–∞—В—М –љ–∞ –∞–≤—В–Њ–Љ–Њ–±–Є–ї–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л–µ –∞—А—В–Є—Б—В–Ї–Є –≤ —И—В–Њ–њ–∞–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–≥–Њ—В–Ї–∞—Е —Е–Њ–і—П—В¬ї.

–Т –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л–µ –≥–Њ–і—Л –њ–Њ–Љ–Є–Љ–Њ —А–∞–±–Њ—В—Л –≤ –Ї–Є–љ–Њ –Є —В–µ–∞—В—А–µ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О.

–Ю–љ —П–≤–ї—П–ї—Б—П —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Л –њ—А–Є—А–Њ–і—Л, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–Љ –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–Њ–Љ –°–Њ–ї–Њ—Г—Е–Є–љ—Л–Љ —Б—В–Њ—П–ї –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Т—Б–µ—Б–Њ—О–Ј–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –њ–Њ –±–∞–љ—П–Љ. –†–∞–±–Њ—В–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–Є –Ј–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–µ–Љ –≤ –±–∞–љ—П—Е –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞ –Є —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Њ–±—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—Б–µ—В–Є—В–µ–ї–µ–є.

–Ч–∞ –њ–µ—А–Є–Њ–і —Б 1980 –њ–Њ 1987 –≥–Њ–і—Л –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —Б–љ—П–ї—Б—П –≤ —В—А–µ—Е —Д–Є–ї—М–Љ–∞—Е:

- ¬Ђ–Т—А–µ–Љ—П –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–є¬ї,

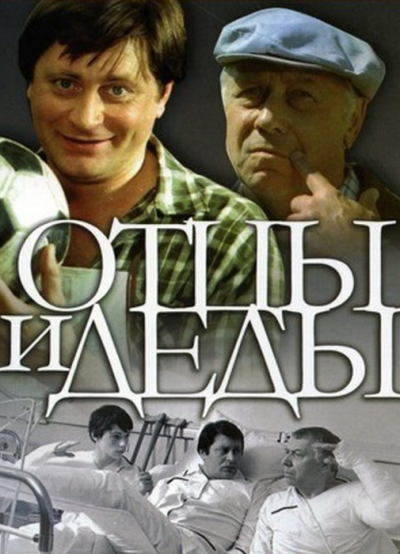

- ¬Ђ–Ю—В—Ж—Л –Є –і–µ–і—Л¬ї,

- ¬Ђ–•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –ї–µ—В–Њ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ¬ї.

–Ч–∞ —Н—В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ –Ґ–µ–∞—В—А–µ —Б–∞—В–Є—А—Л –Њ–љ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї —З–µ—В—Л—А–µ –љ–Њ–≤—Л–µ —А–Њ–ї–Є, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Њ—В —Н—В–Є—Е —А–∞–±–Њ—В, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –љ–µ –Є—Б–њ—Л—В–∞–ї. –Ґ–Њ–≤–∞—А–Є—Й–Є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–Є –µ–Љ—Г –њ–µ—А–µ–є—В–Є –≤ –і—А—Г–≥–Њ–є —В–µ–∞—В—А, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤, –≥—А—Г—Б—В–љ–Њ –њ–Њ–ґ–Є–Љ–∞—П –њ–ї–µ—З–∞–Љ–Є, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Є–Љ:

¬Ђ–Ь–љ–µ –Ј–і–µ—Б—М –і–∞–ї–Є –Ј–≤–∞–љ–Є–µ, –Љ–љ–µ –Ј–і–µ—Б—М –і–∞–ї–Є –Њ—А–і–µ–љ–∞. –Ъ–∞–Ї–Њ–є –ґ–µ —П –±—Г–і—Г —Б–≤–Њ–ї–Њ—З—М—О, –µ—Б–ї–Є –±—А–Њ—И—Г —В–µ–∞—В—А¬ї.

–†–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Р–љ–і—А–µ–µ–≤ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї:

¬Ђ–Ь–љ–µ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З–∞ —З—В–Њ-—В–Њ –љ–µ —Г—Б—В—А–∞–Є–≤–∞–µ—В –≤ –Ґ–µ–∞—В—А–µ —Б–∞—В–Є—А—Л. –ѓ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –≤ –Ь–∞–ї–Њ–Љ, –Є —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ–±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞—В—М —Б –љ–Є–Љ –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞. –С–µ–Ј –Њ–±–Є–љ—П–Ї–Њ–≤ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї: ¬Ђ–Э–µ –њ–Њ—А–∞ –ї–Є, —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–∞—Б—В–µ—А—Г, –њ–Њ—П–≤–Є—В—М—Б—П –љ–∞ —Б—В–∞—А–µ–є—И–µ–є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ? –Ч–і–µ—Б—М –Є ¬Ђ–†–µ–≤–Є–Ј–Њ—А¬ї, –Є ¬Ђ–У–Њ—А–µ –Њ—В —Г–Љ–∞¬ї, вАФ –≤–µ—Б—М —В–≤–Њ–є —А–µ–њ–µ—А—В—Г–∞—А…¬ї.

–Ю–љ —В–Є—Е–Њ –Є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї:

¬Ђ–Т–Њ–ї–Њ–і—П, –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ –Љ–љ–µ¬ї.

–ѓ –µ–Љ—Г:

¬Ђ–Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Њ! –Я–µ—А–µ—Е–Њ–і–Є –≤—Б–µ–є —Б–µ–Љ—М–µ–є: —Б –Э–∞–і–µ–є –Є –Ы–µ–љ–Њ–є¬ї. –Ю–љ –љ–µ –њ–Њ—И–µ–ї, –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–і–∞—В—М —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞. –°–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –µ–≥–Њ –Є –њ–Њ—А—Г–≥–Є–≤–∞–ї, –Є –Њ–±–Є–ґ–∞–ї—Б—П. –Э–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥ –њ—А–µ–і–∞—В—М¬ї.

–Т 1983 –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З —А–µ—И–Є–ї –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞—В—М —Б–µ–±—П –љ–∞ –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–њ—А–Є—Й–µ вАФ –≤ –У–Ш–Ґ–Ш–°–µ –µ–Љ—Г –≤–≤–µ—А–Є–ї–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Б—В—Г–і–Є–µ–є. –Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ѓ—А—М–µ–≤–љ–∞ –Њ—В–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –Њ—В —А–∞–±–Њ—В—Л, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, —Б–і–µ–ї–∞–ї –њ–Њ-—Б–≤–Њ–µ–Љ—Г.

–°–Њ —Б–ї–Њ–≤ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Р–љ–і—А–µ–µ–≤–∞:

¬Ђ–†—Г–≥–∞—В—М –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є —Г–Љ–µ–ї –ї–Є—И—М —А–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ, –∞ —Б–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞–Љ–Є —Б—В–µ—Б–љ—П–ї—Б—П –і–∞–ґ–µ –≤–µ—Б—В–Є –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ–∞—А–љ—Л–µ –±–µ—Б–µ–і—Л. –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л –Љ–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–ї–Є —Б–µ–±–µ –≤ –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–Є –њ–Њ—Е—Г–ї–Є–≥–∞–љ–Є—В—М –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і—А–∞—В—М—Б—П. –Ф–µ–Ї–∞–љ –њ—А–Њ—Б–Є–ї –∞–Ї—В–µ—А–∞ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В—М –≤–ї–∞—Б—В—М —Е—Г–і—А—Г–Ї–∞ –Ї—Г—А—Б–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —Б–Љ—Г—Й–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї: ¬Ђ–ѓ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –љ–µ —Г–Љ–µ—ОвА¶¬ї. –Э–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е —Г—З–µ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–љ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є-—В–Њ –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –±–µ–Ј ¬Ђ–≤—В—Л–Ї–Њ–≤¬ї.

–Т 1984 –љ–∞ –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ —Д–Є–ї—М–Љ —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞ –Х–≥–Њ—А–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ю—В—Ж—Л –Є –і–µ–і—Л¬ї. –Т—Л–µ—Е–∞–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Р–≤–µ–ї–ї–Є–љ–Њ –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є —В–∞–Љ –њ—А–Є–Ј –Ј–∞ –ї—Г—З—И—Г—О –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О —А–Њ–ї—М. –Э–∞–≥—А–∞–і–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–µ –њ–ї–∞—В–Њ¬ї –Є —Б –љ–µ–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –∞—А—В–Є—Б—В –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г, –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–∞—П –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞¬ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ–± —Н—В–Њ–є –љ–∞–≥—А–∞–і–µ –≤ —И—Г—В–µ–є–љ–Њ–Љ —Б—В–Є–ї–µ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ—А–Є –і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ –±–∞–≥–∞–ґ–∞ –≤ ¬Ђ–®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤–Њ¬ї –±—Л–ї –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А —А–µ–є—Б–∞ –†–Є–Љ-–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ вАФ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤. –Т —В–∞–є–љ–Є–Ї–µ –µ–≥–Њ —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Є–њ—П—В–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Љ–∞–є–Ї–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–µ –Є–Ј –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞. –Ъ–Њ–љ—В—А–∞–±–∞–љ–і—Г –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є, –∞ —Б–∞–Љ –∞—А—В–Є—Б—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–і —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –љ–∞ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—О –≥–∞–Ј–µ—В—Л –Њ–±—А—Г—И–Є–ї—Б—П –≥—А–∞–і –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ–≤, —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ –Є –њ–Є—Б–µ–Љ. –Ґ—Л—Б—П—З–Є –ї—О–і–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Є: ¬Ђ–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –љ–µ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В! –Ю–љ –љ–∞—И –ї—О–±–Є–Љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —З–µ—Б—В–љ—Л–є! –Э–µ —Б–∞–ґ–∞–є—В–µ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞!¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —А—П–і–∞ –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ–≤ –Њ—В –≤—Б—В—А–µ–≤–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –∞—А—В–Є—Б—В–∞ –≤ –Ъ–У–С –Є –і–∞–ґ–µ –≤ –¶–Ъ –Ъ–Я–°–° ¬Ђ–Ы–Є—В–≥–∞–Ј–µ—В—Г¬ї –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т —Б—В–∞—В—М–µ ¬Ђ–Ю —З—Г–≤—Б—В–≤–µ —О–Љ–Њ—А–∞ –Є —В–∞–Љ–Њ–ґ–љ–µ¬ї —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П –≥–∞–Ј–µ—В—Л –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–∞, —З—В–Њ ¬Ђ–±—Л–ї–∞ —Г–≤–µ—А–µ–љ–∞, —З—В–Њ –Ј–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–∞ —Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —О–Љ–Њ—А–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Н—В—Г —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј–≤–µ–љ—З–∞–ї–∞¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ —О–Љ–Њ—А–∞, –∞ –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є, –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є –Ї –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –∞—А—В–Є—Б—В—Г вАФ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Г.

–Т 1984 –љ–∞ –Є—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Є–љ–Њ—Д–µ—Б—В–Є–≤–∞–ї—М –±—Л–ї –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ —Д–Є–ї—М–Љ —А–µ–ґ–Є—Б—Б—С—А–∞ –Х–≥–Њ—А–Њ–≤–∞ ¬Ђ–Ю—В—Ж—Л –Є –і–µ–і—Л¬ї. –Т—Л–µ—Е–∞–ї –≤ –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–Ї –Р–≤–µ–ї–ї–Є–љ–Њ –Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И–Є–є —В–∞–Љ –њ—А–Є–Ј –Ј–∞ –ї—Г—З—И—Г—О –Љ—Г–ґ—Б–Ї—Г—О —А–Њ–ї—М. –Э–∞–≥—А–∞–і–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М ¬Ђ–Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–µ –њ–ї–∞—В–Њ¬ї –Є —Б –љ–µ–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї—М–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –∞—А—В–Є—Б—В –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ —А–Њ–і–Є–љ—Г, –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–∞—П –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л ¬Ђ–Ы–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞¬ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ –Њ–± —Н—В–Њ–є –љ–∞–≥—А–∞–і–µ –≤ —И—Г—В–µ–є–љ–Њ–Љ —Б—В–Є–ї–µ. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ—А–Є –і–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ –±–∞–≥–∞–ґ–∞ –≤ ¬Ђ–®–µ—А–µ–Љ–µ—В—М–µ–≤–Њ¬ї –±—Л–ї –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞–љ –њ–∞—Б—Б–∞–ґ–Є—А —А–µ–є—Б–∞ –†–Є–Љ-–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞ вАФ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤. –Т —В–∞–є–љ–Є–Ї–µ –µ–≥–Њ —З–µ–Љ–Њ–і–∞–љ–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г –Ї–Є–њ—П—В–Є–ї—М–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Є –Љ–∞–є–Ї–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Њ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ –Є–Ј–і–µ–ї–Є–µ –Є–Ј –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–∞. –Ъ–Њ–љ—В—А–∞–±–∞–љ–і—Г –Ї–Њ–љ—Д–Є—Б–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є, –∞ —Б–∞–Љ –∞—А—В–Є—Б—В –љ–∞—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ–Њ–і —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤—Л—Е–Њ–і–∞ –љ–Њ–Љ–µ—А–∞ –љ–∞ —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—О –≥–∞–Ј–µ—В—Л –Њ–±—А—Г—И–Є–ї—Б—П –≥—А–∞–і –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ–≤, —В–µ–ї–µ–≥—А–∞–Љ–Љ –Є –њ–Є—Б–µ–Љ. –Ґ—Л—Б—П—З–Є –ї—О–і–µ–є —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Є: ¬Ђ–Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –љ–µ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В! –Ю–љ –љ–∞—И –ї—О–±–Є–Љ—Л–є –∞—А—В–Є—Б—В –Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —З–µ—Б—В–љ—Л–є! –Э–µ —Б–∞–ґ–∞–є—В–µ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞!¬ї. –Я–Њ—Б–ї–µ —А—П–і–∞ –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ–≤ –Њ—В –≤—Б—В—А–µ–≤–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –∞—А—В–Є—Б—В–∞ –≤ –Ъ–У–С –Є –і–∞–ґ–µ –≤ –¶–Ъ –Ъ–Я–°–° ¬Ђ–Ы–Є—В–≥–∞–Ј–µ—В—Г¬ї –Ј–∞—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞—В—М –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–ґ–µ–љ–Є–µ. –Т —Б—В–∞—В—М–µ ¬Ђ–Ю —З—Г–≤—Б—В–≤–µ —О–Љ–Њ—А–∞ –Є —В–∞–Љ–Њ–ґ–љ–µ¬ї —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П –≥–∞–Ј–µ—В—Л –Ј–∞—П–≤–ї—П–ї–∞, —З—В–Њ ¬Ђ–±—Л–ї–∞ —Г–≤–µ—А–µ–љ–∞, —З—В–Њ –Ј–∞ –і–Њ–ї–≥–Є–µ –≥–Њ–і—Л –≤–Њ—Б–њ–Є—В–∞–ї–∞ —Г —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ —О–Љ–Њ—А–∞, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–і—И–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П —Н—В—Г —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —А–∞–Ј–≤–µ–љ—З–∞–ї–∞¬ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –і–µ–ї–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –≤ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–Є —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ —О–Љ–Њ—А–∞, –∞ –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є, –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–Њ–є –ї—О–±–≤–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –ї—О–і–µ–є –Ї –њ–Њ—А–∞–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї—Г –Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ—Г –∞—А—В–Є—Б—В—Г вАФ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—О –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤—Г.

–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ—П—П —А–Њ–ї—М.

–Ъ–Є–љ–Њ–ї–µ–љ—В–∞ ¬Ђ–•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –ї–µ—В–Њ 53-–≥–Њ¬ї —Б—В–∞–ї–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–≥–Њ –∞–Ї—В–µ—А–∞.

–Т –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≥–Њ–і –ґ–Є–Ј–љ–Є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –±—Л–ї –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–µ–љ.

–Ю–љ –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж-—В–Њ —Г–±–µ–і–Є–ї –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞ –і–∞—В—М –µ–Љ—Г —И–∞–љ—Б —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М. –Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–∞ –і–ї—П —А–∞–±–Њ—В—Л –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї —Б–≤–Њ–є –≤—Л–±–Њ—А –љ–∞ –њ—М–µ—Б–µ –У–Њ—А—М–Ї–Њ–≥–Њ ¬Ђ–Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ¬ї.

–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ъ–∞—А–∞—В–∞–µ–≤–∞ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞:

¬Ђ–†–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є–µ —Б –љ–Є–Љ –∞–Ї—В–µ—А—Л –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є вАФ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞ –Љ—Л –µ—Й–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї–Є, –Њ–љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –љ–∞–Љ –њ–Њ-–Њ—В—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Є… –°–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –њ–Њ —Б—Ж–µ–љ–∞—А–Є—О –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї—Б—П –≥–Є–±–µ–ї—М—О –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –≥–µ—А–Њ–µ–≤. –Ґ–Њ–ї—П, —А–µ—И–Є–≤—И–Є–є, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ—В —В—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –Љ–Є–≥ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –Ј–≤—Г—З–∞—В—М —Ж–µ—А–Ї–Њ–≤–љ–Њ–µ –њ–µ—Б–љ–Њ–њ–µ–љ–Є–µ, –Њ—З–µ–љ—М –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤–∞–ї, —З—В–Њ —Б–њ–µ–Ї—В–∞–Ї–ї—М –Ј–∞–њ—А–µ—В—П—В. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Ж–µ–љ–Ј—Г—А–∞ –њ—А–Њ–њ—Г—Б—В–Є–ї–∞ —Б—Ж–µ–љ—Г¬ї.

–Т 1986-1987 –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –њ—А–Є–љ—П–ї –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —А–µ–ґ–Є—Б—Б–µ—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –Я—А–Њ—И–Ї–Є–љ–∞ —Б–љ—П—В—М—Б—П –≤ –Ї–Є–љ–Њ–ї–µ–љ—В–µ ¬Ђ–•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –ї–µ—В–Њ –њ—П—В—М–і–µ—Б—П—В —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ¬ї –≤ —А–Њ–ї–Є –Ъ–Њ–њ–∞–ї—Л—З–∞.

–Ф—А—Г–Ј—М—П –Њ—В–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є –∞–Ї—В–µ—А–∞ –Њ—В —Б—К–µ–Љ–Њ–Ї, —Б—З–Є—В–∞—П, —З—В–Њ –Њ–љ –Є —В–∞–Ї —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–≥—А—Г–ґ–µ–љ –≤ –У–Ш–Ґ–Ш–°–µ –Є –≤ —В–µ–∞—В—А–µ, –љ–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї:

¬Ђ–≠—В–∞ —В–µ–Љ–∞ –≤–Њ–ї–љ—Г–µ—В –Љ–µ–љ—П вАФ —П –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –≤ –љ–µ–є –Љ–Њ–≥—Г —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М¬ї.

–°—К–µ–Љ–Ї–Є –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М –≤ –Ъ–∞—А–µ–ї–Є–Є, –≤ –≥–ї—Г—Е–Њ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–µ.

–Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Я—А–Њ—И–Ї–Є–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї:

¬Ђ–Э–µ–і–µ–ї—О –Љ—Л —В—А—Г–і–Є–ї–Є—Б—М –љ–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ–Њ, –Є –ґ–Є—В–µ–ї–Є –њ–Њ –Љ–µ—А–µ —Б–Є–ї –љ–∞–Љ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї–Є. –Э–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –љ–µ –њ—А–µ–і–≤–Є–і–µ–ї–Њ—Б—М, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–µ—А–µ–≤–љ—П —Б —В—А–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤–Њ–і–Њ–є. –Ш –≤–Њ—В вАФ –њ–µ—А–≤—Л–є —Б—К–µ–Љ–Њ—З–љ—Л–є –і–µ–љ—М –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞. –Э–∞—З–Є–љ–∞–µ–Љ —Б–љ–Є–Љ–∞—В—М, –Є… —П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О вАФ –њ–Њ–≤—Б—О–і—Г –њ–Њ—Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–µ –ї–Њ–і–Ї–Є. –Ь–љ–Њ–≥–Њ –ї–Њ–і–Њ–Ї, –Є –≤—Б–µ –і–≤–Є–ґ—Г—В—Б—П –Ї –љ–∞–Љ. –Я–Њ–і–њ–ї—Л–≤–∞—О—В, –њ—А–Є—З–∞–ї–Є–≤–∞—О—В, –Є —П –≤–Є–ґ—Г вАФ –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–љ—Л—И–Ї–µ –і–µ–і –Є–ї–Є –±–∞–±–Ї–∞ –Є –њ–Њ –і–≤–∞-—В—А–Є —А–µ–±–µ–љ–Ї–∞, –≤ —А—Г–Ї–∞—Е —Г –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В–µ—В—А–∞–і–Ї–∞ –Є–ї–Є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞. –Ю–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –≤—Б–µ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є –≤—Б—В—А–µ—В–Є—В—М—Б—П —Б ¬Ђ–Ф–µ–і—Г—И–Ї–Њ–є –Т–Њ–ї–Ї–Њ–Љ¬ї. –ѓ —Б–і–∞–ї—Б—П –Є –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї —Б—К–µ–Љ–Ї–Є. –Ъ–Є–љ–Њ—И–љ–∞—П –∞–і–Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –≤ –њ—А–Є—Б—Г—Й–µ–є –µ–є —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є –Љ–∞–љ–µ—А–µ –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–∞—Б—М –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В—М ¬Ђ–њ—А–µ—Б—Б–Є–љ–≥¬ї, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –і–µ–ї–Њ –≤–Љ–µ—И–∞–ї—Б—П –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З: ¬Ђ–І—В–Њ –ґ–µ –≤—Л –і–µ–ї–∞–µ—В–µ! –Ф–∞–≤–∞–є—В–µ —Б–Њ–±–µ—А–µ–Љ –≤—Б–µ—Е –≤–Љ–µ—Б—В–µ¬ї. –Ф–µ—В–µ–є —А–∞—Б—Б–∞–і–Є–ї–Є, –Є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —З—В–Њ-–љ–Є–±—Г–і—М –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –Є –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г —З—В–Њ-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї. –ѓ –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї –Ј–∞ —Н—В–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–Њ–є, –Ј–∞–±—Л–≤ –Њ —Ж–µ–љ–µ —Б–Њ—А–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б—К–µ–Љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –і–љ—П. –Я–Њ –ї–Є—Ж–∞–Љ –і–µ—В–Є—И–µ–Ї –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Њ–љ–Є –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ—П—В —Н—В—Г –≤—Б—В—А–µ—З—Г…¬ї.

3 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1987 –≥–Њ–і–∞ вАФ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –Ї–∞–і—А –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –∞–Ї—В—С—А–∞ –љ–∞ —Б—К—С–Љ–Ї–∞—Е —Д–Є–ї—М–Љ–∞ “–•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –ї–µ—В–Њ 53-–≥–Њ” –≤ –Ъ–∞—А–µ–ї–Є–Є.

–Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –і–љ—П, –≤ –∞–≤–≥—Г—Б—В–µ 1987 –≥–Њ–і–∞, –≤ —Б—К–µ–Љ–Њ—З–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—А—Л–≤–µ, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г.

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1987-–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—К–µ–Љ–Њ–Ї –≤ —Д–Є–ї—М–Љ–µ ¬Ђ–•–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–µ –ї–µ—В–Њ 53-–≥–Њ¬ї –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±—Л–ї –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М—Б—П –Ї —В—А—Г–њ–њ–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —В–µ–∞—В—А–∞ –≤ –†–Є–≥–µ, –љ–Њ –њ–Њ –њ—Г—В–Є –Ј–∞—Б–Ї–Њ—З–Є–ї –≤ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Г, –і–∞–±—Л –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, –і–∞–ї–Є –ї–Є –Њ–±—Й–µ–ґ–Є—В–Є–µ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–≤—И–Є–Љ —Б—В—Г–і–µ–љ—В–∞–Љ —Б –µ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–∞.

–Т —Н—В–Њ—В –ґ–µ –і–µ–љ—М, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Ф–Љ–Є—В—А–Є–µ–≤–Є—З, –≤–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–є, –≤ —Б–≤–Њ—О –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї—Г—О –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г, –≥–і–µ –Ї–∞–Ї –љ–∞—А–Њ—З–љ–Њ –Њ—В–Ї–ї—О—З–Є–ї–Є –≥–Њ—А—П—З—Г—О –≤–Њ–і—Г, –≤–ї–µ–Ј –њ–Њ–і —Б—В—А—Г—О –ї–µ–і—П–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—И–∞, –Є —Б–µ—А–і—Ж–µ –µ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–і–µ—А–ґ–∞–≤ —А–µ–Ј–Ї–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ–њ–∞–і–∞ —В–µ–Љ–њ–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—МвА¶

–Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ —Б–Ї–Њ–љ—З–∞–ї—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –Њ—В –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞, –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є –і—Г—И.

–Э–∞–і–µ–ґ–і–∞ –Ъ–∞—А–∞—В–∞–µ–≤–∞ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞:

¬Ђ–ѓ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞—Б—М —Б —В–µ–∞—В—А–Њ–Љ –љ–∞ –≥–∞—Б—В—А–Њ–ї—П—Е –≤ –†–Є–≥–µвА¶ –Ч–∞–є–і—П –і–Њ–Љ–Њ–є, –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є —А–µ—И–Є–ї –њ—А–Є–љ—П—В—М –і—Г—И, –љ–Њ –≤ –і–Њ–Љ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≥–Њ—А—П—З–µ–є –≤–Њ–і—Л. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ, —Г—Б—В–∞–≤—И–Є–є –Є —А–∞–Ј–≥–Њ—А—П—З–µ–љ–љ—Л–є, –Ј–∞–ї–µ–Ј –њ–Њ–і —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Г—О —Б—В—А—Г—О… –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –і–µ–љ—М –љ–µ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї –≤ –†–Є–≥—Г, —П –Ј–∞–±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–∞—Б—М –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–љ–Є–ї–∞ –і–Њ—З–µ—А–Є. –Ч—П—В—М —З–µ—А–µ–Ј —Б–Њ—Б–µ–і—Б–Ї—Г—О –ї–Њ–і–ґ–Є—О –њ–Њ–њ–∞–ї –≤ –љ–∞—И—Г –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г, –Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –µ–≥–Њ –≤ –≤–∞–љ–љ–Њ–є… –Ф–Є–∞–≥–љ–Њ–Ј –≤—А–∞—З–µ–є вАФ –Њ—Б—В—А–∞—П —Б–µ—А–і–µ—З–љ–∞—П –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В—М¬ї.

–Ш–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є –∞–Ї—В–µ—А —В–µ–∞—В—А–∞ –Є –Ї–Є–љ–Њ –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є–є –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –±—Л–ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ї—А–µ–њ–Њ–Ї –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М–µ–Љ –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П –љ–∞ –њ–ї–Њ—Е–Њ–µ —Б–∞–Љ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–µ. –Э–Њ 5 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1987 –≥–Њ–і–∞ –≤—А–∞—З–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Є –∞–Ї—В–µ—А–∞ –Љ–µ—А—В–≤—Л–Љ –≤ –µ–≥–Њ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –≤–∞–љ–љ–Њ–є, –Ї–Њ–љ—Б—В–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤ –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї—Г —Б–µ—А–і—Ж–∞. –Т –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –≥–Њ—А–µ–ї —Б–≤–µ—В, –ї–µ–і—П–љ–∞—П –≤–Њ–і–∞ –Ј–∞–ї–Є–ї–∞ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А: —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В—Л —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є, —З—В–Њ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –њ–Њ–≥–Є–± –њ–Њ—З—В–Є —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ, –Ї–∞–Ї –≤—Б—В–∞–ї –њ–Њ–і —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є –і—Г—И….

–С–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –і—А—Г–Ј—М—П –∞–Ї—В–µ—А–∞ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ —А–Њ–≤–љ–Њ –Ј–∞ –љ–µ–і–µ–ї—О –і–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—З–Є–љ—Л –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞ —Б—В—А–∞–љ–љ—Г—О —З–µ—А—В–Њ–≤—Й–Є–љ—Г, —В–≤–Њ—А—П—Й—Г—О—Б—П –≤ –µ–≥–Њ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ. –Р–Ї—В–µ—А —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–ї, —З—В–Њ —Б—А–µ–і–Є –љ–Њ—З–Є –Њ–љ —Б—В–∞–ї –њ—А–Њ—Б—Л–њ–∞—В—М—Б—П –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –і—Г—И–Є–ї–Є —З—М–Є-—В–Њ –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ—Л–µ —А—Г–Ї–Є. –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Њ—В–±–Є–≤–∞–ї—Б—П –Њ—В –љ–µ–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≤—А–∞–≥–∞, –љ–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞–ї —Б–≤–µ—В вАФ –≤ –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В–µ –±—Л–ї–Њ –њ—Г—Б—В–Њ. –Я—А–Є —Н—В–Њ–Љ –∞–Ї—В–µ—А, —Б–Љ–Њ—В—А—П—Б—М –≤ –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–Њ, —Б—В–∞–ї –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В—М —Б–ї–µ–і—Л —З—М–Є—Е-—В–Њ —А—Г–Ї –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–є —И–µ–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–∞—Б–Њ–≤.

–Т –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ–Љ –Є—В–Њ–≥–µ –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –Ј–љ–∞—Е–∞—А–Ї–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ—Б–Њ–≤–µ—В–Њ–≤–∞–ї–∞ –µ–Љ—Г –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є –і–Њ–Љ–∞ –љ–µ–Ї–Є–є —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ—Л–є –Њ–±—А—П–і. –Р–Ї—В–µ—А –љ–µ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї –≤—Б–µ—А—М–µ–Ј —Б–Њ–≤–µ—В —Б—В–∞—А—Г—Е–Є, –њ—А–Є–љ—П–≤ –µ–≥–Њ –Ј–∞ –љ–µ–ї–µ–њ–Њ—Б—В—М. –†–Њ–≤–љ–Њ —З–µ—А–µ–Ј —И–µ—Б—В—М –і–љ–µ–є –Р–љ–∞—В–Њ–ї–Є—П –Я–∞–њ–∞–љ–Њ–≤–∞ –љ–µ —Б—В–∞–ї–Њ.